Histoire de Pont-Audemer (27)

Historiquement un poste militaire gallo-romain déjà convoité pour sa situation stratégique sur la Risle et au croisement de la voie romaine reliant Lisieux à Lillebonne, puis disputée au Moyen Âge par les seigneurs et les rois, la ville de Pont-Audemer affirma son importance tout au long de l'histoire.

Historiquement un poste militaire gallo-romain déjà convoité pour sa situation stratégique sur la Risle et au croisement de la voie romaine reliant Lisieux à Lillebonne, puis disputée au Moyen Âge par les seigneurs et les rois, la ville de Pont-Audemer affirma son importance tout au long de l'histoire.

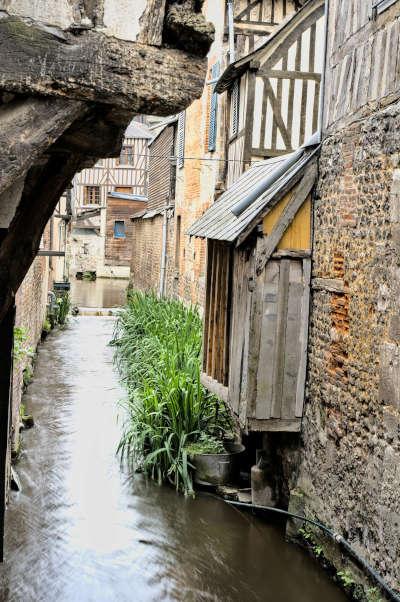

Située au cœur de la vallée de la Risle, à mi-chemin entre Rouen, Honfleur et Lisieux, Pont-Audemer est une petite cité normande au charme indéniable. Surnommée la « Venise normande » en raison de ses canaux et de ses maisons à pans de bois qui se reflètent dans l’eau, elle possède également une histoire riche, façonnée par les échanges commerciaux, les savoir-faire artisanaux et l’empreinte de grandes époques françaises.

Située au cœur de la vallée de la Risle, cette cité normande a su tirer parti de ses forêts, de ses prairies et de ses ressources en eau pour devenir, au fil des siècles, un carrefour économique et artisanal majeur. Plongeons ensemble dans les grandes étapes de son histoire.

L’Histoire de Pont-Audemer : perle normande au fil de l’eau

Les origines antiques de cette cité ne sont pas certifiées, même si des fouilles archéologiques attestent d’une occupation du site depuis la Préhistoire. En effet, des vestiges ont été trouvés à Saint-Germain, à l’ouest de Pont-Audemer.

La période gallo-romaine à Pont-Audemer

La ville apparaît officiellement pour la première fois dans des documents de la période gallo-romaine : c’est un poste militaire romain implanté pour protéger deux ponts construits pour permettre à une voie romaine, reliant les cités romaines de Juliobona (Lillebonne) et Noviomagus (Lisieux), le franchissement de la Risle. Ces ponts permettaient assuraient la sécurité des convois en provenance de ces cités. Tout naturellement, le bourg prend alors le nom latin de « ad duos Pontes » (Les Deux Ponts) et se développe. Certains auteurs cependant, comme François Rever, Louis Dubois ou d’autres, considèrent que le « Breviodurum » (passage à gué) de l’itinéraire d’Antonin correspond à Pont-Audemer.

"Le réexamen de la distribution des itinéraires routiers antiques a permis de nuancer l'importance et les théories avancées par M. Baudot ou R. Doranlo. Une seule voie antique est en effet clairement attestée à Pont-Audemer. Il s’agit d’une route qui devait relier Caudebec-en-Caux (Logium) et Lillebonne à Lisieux (Noviomagus) par Pont-Audemer et Cormeilles et dont le tracé correspond aux routes départementales actuelles nos 87, 90 et 95. Cette voie n’apparaît pas sur les deux documents routiers antiques, la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin, mais plusieurs indices démontrent son existence. La majorité des découvertes archéologiques répertoriées se localisent le long ou à proximité immédiate de cet axe. Même si, comme nous l’avons souligné, le site de Pont-Audemer ne constituait probablement pas un important pôle d’habitat durant l’Antiquité, la présence à cet endroit d’un établissement routier n’est en revanche pas à écarter".

Cette position en fait un petit vicus de surveillance, chargé de contrôler les mouvements sur l’axe routier reliant l’estuaire de la Seine à l’arrière-pays normand. La garnison assure à la fois la protection contre les raids de tribus locales et la bonne circulation du commerce impérial, contribuant à l’essor du point de passage au bord de la Risle.

Les fouilles archéologiques modernes restent toutefois fragmentaires. Si des investigations ont mis au jour des tessons de céramique, des monnaies et quelques fondations, elles n’ont pas permis de dresser un plan précis du quartier antique. Ces vestiges, bien que modestes, confirment l’ancienneté de l’occupation et l’organisation hydraulique initiale autour des ponts et du cours d’eau.

Découvertes archéologiques à Pont-Audemer

Monnaies et objets métalliques romains

Lors de sondages réalisés rue du Docteur-Roussel dans les années 1980, un petit trésor d’antoniniens et de folles a été mis au jour. Ces monnaies du IIIᵉ siècle donnent un aperçu des échanges et de la présence monétaire dans la cité garnison gallo-romaine. On y trouvait aussi quelques clous de ferrage et des outils de travail du métal, témoins de l’artisanat militaire et civil de l’époque.Ces trouvailles témoignent à la fois de la présence militaire gallo-romaine et de l’artisanat de proximité développé autour du poste de surveillance.

Céramiques et tuiles à rebords antiques

Sous des remblais accumulés au fil des siècles, des tessons de céramique à parois fines et des tuiles à rebords (tegulae) ont été dégagés près de l’emplacement présumé du premier pont antique. Ces fragments proviennent de poteries de cuisine et de récipients de stockage importés pour la garnison, révélant les habitudes culinaires et commerciales de la population.

Le pont antique et ses piles romaines

Sur la rive nord de la Risle, les fouilles de 2004 ont mis au jour les fondations en grand appareil d’un franchissement antique majeur, composé de massifs de blocs de calcaire destinés à soutenir un imposant tablier de bois. Ces restes de piles confirment l’existence, dès l’Antiquité tardive, d’un véritable « pont romain » structurant la voie.

" L’historien local A. Canel signala, au cours du XIXe siècle, la découverte des principaux sites recensés à ce jour à Pont-Audemer. Ils remontent majoritairement à l’époque gallo-romaine et restent au final fort peu nombreux et peu structurés – monnaies, sites à tegulae, vestiges de maçonneries disséminés, un fragment de colonne, des incinérations non datées. Depuis la fin du XIXe siècle aucune découverte majeure n’est venue augmenter le nombre des indices pouvant attester l’existence d’un pôle d’habitat antique à cet endroit de la basse vallée de la Risle".

Les invasions barbares à Pont-Audemer

La croissance de « ad duos Pontes » (Les Deux Ponts, actuel de Pont-Audemer) est troublée par les invasions barbares qui débutèrent à la fin du IIIème siècle. L’Armorique, territoire englobant la future Normandie, subit des raids sporadiques de tribus germaniques, notamment de Saxons et de Francs venus par la mer ou la terre. Ces incursions s’inscrivent dans la large période dite « Antiquité tardive » qui couvre la chute progressive de l’Empire romain en Gaule.

La croissance de « ad duos Pontes » (Les Deux Ponts, actuel de Pont-Audemer) est troublée par les invasions barbares qui débutèrent à la fin du IIIème siècle. L’Armorique, territoire englobant la future Normandie, subit des raids sporadiques de tribus germaniques, notamment de Saxons et de Francs venus par la mer ou la terre. Ces incursions s’inscrivent dans la large période dite « Antiquité tardive » qui couvre la chute progressive de l’Empire romain en Gaule.

Les Saxons sont de redoutables cavaliers et marins, ils fondent des avant-postes sur les côtes et remontent les rivières pour piller les villas et agglomérations riveraines. Initialement engagés comme fédérés par Rome, certains détachements Francs profitent du désordre pour exercer des raids et s’installer durablement. Goths, Alamans et Alains traversent aussi la Gaule, mais leurs actions sont plus concentrées vers le sud et l’est.

Pont-Audemer, alors vicus nommé « ad duos Pontes », bénéficie de sa petite garnison romaine. Les défenses du site ; un camp fortifié et des ouvrages en bois, sont renforcées pour riposter aux attaques fluviales et terrestres. Les fouilles archéologiques n’ont pas révélé de destruction massive datée précisément de cette période, mais l’organisation urbaine montre une reconfiguration du quartier riverain : on observe un compactage des habitations autour de l’axe routier et des ponts, traduisant la recherche d’une protection mutuelle.

Plutôt qu’un anéantissement, ces invasions entraînent une recomposition, parfois loin des techniques élaborés des romains. Dans les techniques de construction ; adoption de modes de bâti inspirés de traditions germaniques, avec usage accru du torchis et du pan de bois. Intégration progressive de guerriers barbares comme foederati, participant à la défense locale tout en s’installant sur les terres. Introduction de cultes nouveaux et édification des premières basiliques rurales, prélude aux futures paroisses médiévales.

Après la chute de Rome en 476 et l’avènement de Clovis en 486, Pont-Audemer entre dans le royaume des Francs. Le vicus gallo-romain se conserve sous la protection des Mérovingiens.

Passage au haut Moyen Âge

La période mérovingienne à Pont-Audemer

La période mérovingienne s’étend de la fin du Ve siècle à la moitié du VIIIe siècle, marquant la transition entre l’Empire romain d’Occident et les premiers royaumes francs unifiés sous Clovis, puis sous ses successeurs. La région de la basse vallée de la Risle entre dans l’un des grands espaces politiques de l’époque, la Neustrie, tout en conservant de fortes traditions gallo-romaines.

La mention la plus ancienne de Pont-Audemer figure dans un document de l’abbaye de Fontenelle, daté de 715 (VIIIᵉ siècle), dans lequel Dagobert II confirma, à l’abbé Bénigne, la donation de Childebert III du quart de la forêt de Brotonne. Cette acte de Dagobert II mentionne un lieu nommé Duos Pontes (Deux Ponts), qui correspond à l’emplacement actuel de Pont-Audemer, où l’habitat était établi entre deux ponts naturels sur la rivière. Ces chartes, attribuées à des rois mérovingiens, indiquent que le site jouait déjà un rôle de relais et de surveillance sur la voie reliant l’estuaire de la Seine à l’arrière-pays normand.

Sous les Mérovingiens, le vicus gallo-romain se reconfigure : les maisons se resserrent autour de l’axe routier et des ponts, favorisant une protection mutuelle face aux raids. Les fortifications légères en bois ; palissades et fossés, sont entretenues par une petite garnison chargée du contrôle fluvial. On assiste à une utilisation mixte des techniques constructives : maçonnage romain pour les piles de pont, torchis et pan-de-bois pour les habitations.

Témoignages archéologiques attribués à la période mérovingienne :

Témoignages archéologiques attribués à la période mérovingienne :

- Quelques tessons de céramique à pâte grise et des fragments de lauzes découverts sous le quartier médiéval témoignent d’une occupation continue.

- Des sépultures isolées, fouillées place Victor-Hugo, ont livré des parures et des fibules d’influence franque.

- Aucun large édifice public n’a été mis en évidence, ce qui suggère un pôle de petite importance stratégique, centré sur la fonction de gué plutôt que sur un grand centre urbain.

La période carolingienne à Pont-Audemer

À la fin du VIIIe siècle, Pont-Audemer entre dans l’orbite carolingienne puis connaît un renouveau au XIe siècle avec l’édification d’un château et de premières murailles. La toponymie et le tracé des rues actuelles conservent la mémoire de cette époque : l’alignement autour des ponts et la division du bourg en îlots fluviaux trouvent leurs racines dans l’organisation carolingienne.

La période carolingienne couvre le VIIIᵉ et le début du IXᵉ siècle, marquée par l’avènement de Pépin le Bref, puis de Charlemagne. La Basse-Normandie relève alors de la Neustrie, l’une des principales entités du royaume franc, et Pont-Audemer s’inscrit comme un relais sur la voie reliant l’estuaire de la Seine à l’arrière-pays. Les autorités carolingiennes organisent le territoire en comtés, confiés à des missi dominici chargés de veiller à la justice, à la défense et à la collecte des impôts. Ce maillage administratif renforce la centralité des places de guet comme Pont-Audemer, stratégique pour contrôler les franchissements de la Risle.

Aldemar, comte carolingien et fondateur légendaire

Plus tard, un personnage d’origine germanique, Aldemarus, un comte carolingien, est traditionnellement décrit comme le comte carolingien ayant protégé Pont-Audemer des premières incursions scandinaves au IXème siècle. Selon la tradition locale, il aurait fait reconstruire un pont en ruine, appelé "Pons Aldemari", qui donna à son tour son nom au bourg.

Fortifications et organisation de l’habitat pour faire face aux menaces, les habitants resserrent leur bourg autour des deux ponts antiques. Palissades en bois et fossés sont entretenus par la garnison comtale. Les habitations se densifient le long de l’axe routier, formant un noyau protégé. Des petites tours de guet en bois surveillent les approches de la Risle et déclenchent les signaux d’alerte. Ces aménagements, bien que plus légers que les murailles médiévales, posent les bases de l’urbanisme futur.

Sous l’influence carolingienne, l’organisation ecclésiastique se développe : création de chapelles rurales en bois dédiées aux saints locaux. Introduction de moines missionnaires pour animer la vie spirituelle et enseigner la lecture des Écritures. Pose des premières fondations en pierre sur la colline de la Lorie, prémices de l’église Saint-Ouen. Cette structuration religieuse prépare le terrain pour les grandes constructions romanes du XIᵉ siècle.

Transition vers l’époque viking

Puis, viennent les raids scandinaves qui remontent la Risle. On ne sais pas précisément quand, entre les invasions barbares ou les raids scandinaves, mais il semble que c'est à cette époque que les ponts romains furent détruits ou tombèrent en ruine, la traversée de la Risle devant se faire dès lors par bac.

Pont-Audemer, située au confluent de la Risle et à proximité de la Seine, se trouve sur les axes de remontée fluviale empruntés par les Vikings au IXᵉ siècle. Ces marins profitent de leur maîtrise des navires à faible tirant d’eau pour remonter les cours d’eau et atteindre les arrière-pays, pillant monastères, villas et relais. La vallée de la Risle offre un terrain idéal pour des escales rapides, soit pour rançonner les populations, soit pour établir des camps temporaires en vue de retours ultérieurs.

Les premières incursions vikings dans la basse vallée de la Risle datent des années 845–850, en lien avec les grandes expéditions menées sur Paris et Rouen. Si Duos Pontes (Deux Ponts-Pont-Audemer) n’apparaît pas nommément dans les chroniques de l’époque, l’existence de camps à proximité est plausible, comme l’atteste la toponymie. Le village de Brestot, situé à quelques kilomètres au nord-est, tire son nom du vieux norrois et désigne un lieu de vie étendu, probablement lié à l’installation de familles scandinaves temporaires entre 850 et 950.

À la fin du IXᵉ siècle, les raids normands fragilisent l’autorité carolingienne et préfigurent l’installation des Vikings dans le duché de Normandie. Pont-Audemer, grâce à son organisation défensive et à son rôle de relais, passe relativement intacte à la période normande.

Naissance du duché de Normandie et évolution locale

Naissance du duché de Normandie et évolution locale

À l'occasion du traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), le roi Charles III, dit le Simple, (879-929) roi de Francie* (893-923), céda le comté de Rouen au chef norvégien Rollon. Pont-Audemer, établie alors sur la rive droite de la Risle, fait partie de la donation. Ce fleuve marque la limite du comté de Rouen et Pont-Audemer devient ville frontière dans un premier temps. Cette fois, le peuplement est plus importante : ceux sont surtout des danois qui s’installent dans la vallée de la Risle. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte marque la transformation des raids vikings en une cohabitation durable.

Ainsi, un fidèle compagnon de Rollon, Bernard le Danois (880-960), reçoit le bourg de Pont-Audemer en récompense, puis le village d’Harcourt. Naît ainsi un important lignage qui engendrera deux grandes familles : les Beaumont et les Harcourt. Le fils de Bernard le Danois, Torf le Riche, lui succède à la tête de la seigneurie de Pont-Audemer.

*Francie : on utilisait depuis l'an 883 le mot issu du latin Francia, qui signifie littéralement "Francie", c'est-à-dire "pays des Francs".

Du temps de Guillaume le Conquérant, le seigneur de Pont-Audemer était Onfroi de Vieilles, également seigneur de Beaumont, un partisan de Guillaume. Dans ses vieux jours, Onfroy se retira dans le monastère de Préaux qu'il avait restauré, et ses domaines furent répartis entre ses fils : Roger pour la seigneurie de Beaumont et Robert pour celle de Pont-Audemer. À la mort de ce dernier, Pont-Audemer passa aux mains de Roger. Pont-Audemer est ainsi devenu le chef-lieu d'un honneur dominé par la puissante famille de Beaumont.

Pont-Audemer, désormais sur les voies intérieures du nouveau duché, se restructure. Les anciens camps sont réinvestis, des liens de féodalité s’établissent entre les chefs locaux et les nouveaux comtes normands, avant l’essor de la cité au XIᵉ siècle sous l’autorité des ducs de Normandie.

L’influence scandinave perdure à travers plusieurs vestiges immatériels. Toponymie : Brestot est le nom le plus parlant, mais on retrouve aussi Tourville (du vieux norrois “Þórr” pour Thor et “villa” pour ferme). Techniques : introduction de constructions en bois selon le modèle scandinave, inspirant l’architecture en pan-de-bois locale. Coutumes : éventuelle survie de traditions maritimes et artisanales adaptées au contexte fluvial de la Risle. Cet héritage se fond progressivement dans la culture franque-normande, sans laisser de traces massives au sol, mais jalonnant le paysage et la mémoire locale.

Héritage et transition vers le Moyen Âge

Le découpage en îlots autour des ponts et l’implantation des premières paroisses restent aujourd’hui visibles dans le plan de la ville, témoignant de l’héritage mérovingien et carolingien. Avant de se réorganiser au XIᵉ siècle en bastion féodal. Cette continuité prouve que, loin d’avoir été anéantie, la cité a su tirer parti des perturbations pour se restructurer et préparer son essor médiéval.

Moyen-Âge

Origines et toponymie

« Comme le traduisent ses différents noms, Pont-Audemer est née là où la traversée de la rivière était la plus aisée. Ce point remarquable où les éléments propices au dynamisme économique étaient réunis ; forêts, eau abondante, riches prairies, est devenu un lieu de passage obligé d'échanges et d'installations artisanales. Rapidement, son dynamisme économique lui a imposé d'organiser sa protection : un château au XIe siècle, des fortifications au XIIe siècle et une charte des communes au XIIIe siècle. »...

Au XIe siècle, apparaît pour le première fois dans un texte le nom de Pons Haldemari, puis en 1025 de nouveau et Aldemari Ponte en 1040. Il rappelle le nom du fondateur de la première localité, un certain Aldemar, nom germanique signifiant « vieux et célèbre ». Cette double toponymie fonde l’identité de la ville : un point de passage stratégique devenu un véritable lieu de croisement et d’échanges. Le « H » initial est parasite et la forme de 1040 est plus exacte. Quelques étymologies fantaisistes ont été proposées quand la science onomastique était encore peu développée en toponymie ; La Varende entre autres, s’était amusé de la forme supposée ancienne « Ponteau de mer ».

Il faut attendre les XIe-XIIe siècles pour voir réapparaître le nom de Pont-Audemer dans les sources écrites. Il figure sous sa forme actuelle, Pontem Haldemari, dans une charte de Richard II datée de 1025, par laquelle le duc cède à l’abbaye de Fécamp une pêcherie sur la Risle à Pont-Audemer. Au terme latin pontem, qui possède le même sens qu’en français moderne, est associé un anthroponyme, peut-être Aldemarus, d’origine germanique.

Il faut attendre les XIe-XIIe siècles pour voir réapparaître le nom de Pont-Audemer dans les sources écrites. Il figure sous sa forme actuelle, Pontem Haldemari, dans une charte de Richard II datée de 1025, par laquelle le duc cède à l’abbaye de Fécamp une pêcherie sur la Risle à Pont-Audemer. Au terme latin pontem, qui possède le même sens qu’en français moderne, est associé un anthroponyme, peut-être Aldemarus, d’origine germanique.

Cette localité fait partie des lieux mentionnés fréquemment par les chroniqueurs anglo-normands du XIIe siècle. En revanche, elle n’apparaît pas dans le De moribus et actis primorum Normanniae ducum de Dudon de Saint-Quentin, rédigé entre 1015 et 1026. Bien qu’il fût originaire de Préaux près de Pont-Audemer et qu’il puisse même être apparenté aux seigneurs du lieu, Guillaume de Poitiers n’évoque jamais dans son œuvre, Gesta Guillelmi ducis Normannorum et regis Anglorum, achevée vers 1073-1074, le nom de Pont-Audemer. Faut-il en déduire que cette localité ne prit une réelle importance qu’à partir de la fin du XIe siècle ?

Une cité fluviale

Dès le Moyen Âge, Pont-Audemer profite de sa position stratégique sur la Risle. Le pont qui lui donne son nom devient un passage obligé pour relier la côte normande à l’intérieur des terres. La rivière favorise aussi l’installation de moulins, d’artisans et de tanneries, qui feront la renommée de la ville pendant plusieurs siècles.

Pont-Audemer constituait le chef-lieu d’un vaste honneur détenu par l’un des plus puissants lignages normands, d’origine scandinave, implanté dans ce secteur de la Normandie depuis au moins la seconde moitié du Xe siècle. Le berceau primitif paraît se situer autour de Tourville, dans le nom duquel il faut probablement reconnaître celui de Torf, l’ancêtre présumé de la famille. Le territoire de Pont-Audemer paraît d’ailleurs constituer un démembrement de ce village. Lorsqu’en 1034-1035, Onfroy, seigneur de Pont-Audemer, restaura l’abbaye Saint-Pierre, il accorda tout ce qu’il avait à Tourville excepté le marché appelé Pont-Audemer.

L’histoire nous apprend que vers l’an 1100, la création, sur la route de Honfleur, d’une léproserie, située à l’écart de la ville et du faubourg de Saint-Germain-Village, sur le site de l’actuel château Saint-Gilles. L’existence de cette maladrerie, destinée à accueillir les pèlerins rentrant de la première croisade, est attestée par le cartulaire de Préaux, qui rapporte qu’en 1106, Robert de Beaumont, comte de Meulan et de Leicester, accorda à l’abbaye des Préaux droits de juridiction sur une partie de ses domaines, où figurait cette maison des lépreux.

Robert Ier comte de Meulan, important baron anglo-normand, fut l’un des compagnons de Guillaume le Conquérant lors de l’invasion de l’Angleterre, ce qui fait que la léproserie bénéficia pendant de longues années des revenus de propriétés situées outre-manche, dans le Dorset. Une foire se déroulait dans le bourg depuis, au plus tard, les années 1118-1120.

Le Moyen Âge : entre commerce et fortifications

Aux XIᵉ et XIIᵉ siècles, Pont-Audemer se développe autour d’un château fort et d’églises, dont l’impressionnante église Saint-Ouen, joyau de l’architecture gothique normande. La ville devient un centre économique animé, profitant du commerce fluvial et des marchés locaux. Pont-Audemer a été une ville fortifiée pendant de longs siècles et a joué un rôle militaire important.

Le premier ensemble fortifié est constitué par un château mentionné en 1123, construit par les seigneurs de Pont-Audemer. Situé sur la rive droite de la Risle, au Mont Carmel (dans une propriété privée actuellement) au nord de l’agglomération. Il est aujourd'hui presqu'entièrement détruit. En juin 1123, écrit Orderic Vital, le duc-roi Henri Ier Beauclerc, informé de la révolte de plusieurs barons normands, fit le siège de Montfort puis de Pont-Audemer. Il brûla la ville et prit la forteresse au bout de six semaines.

Les vestiges encore visibles s’élèvent sur la rive droite de la Risle à l’extrémité d’un éperon formé par la vallée et un petit vallon sec qui entame le plateau. Ils consistent en deux tertres de dimensions inégales séparés par un fossé incurvé vers l’est. La structure la plus imposante, ovalaire, domine au sud-est une petite terrasse, probablement artificielle, légèrement inclinée vers la pente de l’éperon. Au sommet de ce tertre principal subsiste encore la base d’un donjon de 17,20 m de côté tout à fait comparable à celui de Brionne. Ce château, à l’origine une tour, fut construit par Honfroy de Vieilles sur une butte de terre (motte), entourée d’une enceinte et de fossés. Dans la basse-cour (cour attenante au château avec des bâtiments civils) se trouvait la chapelle.

Lors d’une cérémonie officielle, tenue en 1135, Galeran IV le fils de Robert Ier de Meulan effectua de riches donations à la léproserie Saint-Gilles. C’était alors un prieuré doté d’une chapelle, dont le financement était assuré notamment par une foire aux bestiaux qui se tenait tous les 1ers septembre (cette foire Saint-Gilles perdura jusqu’en 1960). En 1189, le fils de Galeran, Robert II de Meulan, maintient la léproserie et fonde parallèlement un hôtel-Dieu au cœur de Pont-Audemer : l’hospice Saint-Jean, destiné à secourir les malades et indigents de la ville. Il sera géré pendant un temps par l’Ordre hospitalier des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Pont-Audemer poursuivit sa croissance et présentait des caractères de type urbain. Elle était le siège d'une vicomté, circonscription fondamentale de l'administration locale en Normandie. Quatre paroisses la composaient : Saint-Ouen, Saint-Aignan, Saint-Germain et Notre-Dame. Un système d'enceintes semblait protéger le bourg entre les deux bras de la Risle et le quartier Saint-Aignan. Le dynamisme économique est indéniable. De nombreux artisans s’installent, créant notamment des ateliers de tannerie. Pont-Audemer abritera l'une des plus importantes communautés juives en Normandie aux XIIe et XIIIe siècles.

Le potentiel hydraulique de la vallée de la Risle commence à être mis à profit avec le premier seigneur de Pont-Audemer (Onfroy de Vieilles) au XIe siècle. La Risle navigable permet de relier la Seine vers Paris et la Manche vers l’Angleterre. Pont-Audemer est reconnu comme ville maritime par un arrêté du parlement de Paris dès 1260. Des travaux débutant certainement dès le XIe siècle permettent de canaliser la Risle dont le cours passe alors au milieu de l’actuelle place de Verdun. Les remparts et les fossés ont ensuite maîtrisé son parcours.

En 1200, pour sceller la réconciliation de la France et de l’Angleterre (Traité du Goulet), le dauphin Louis, (futur Louis VIII le Lion), vint se marier avec Blanche de Castille, nièce du roi d’Angleterre Jean Sans Terre, dans l’église Saint-Ouen. C’est un échec. La ville est prise par Philippe Auguste en juin 1204 et se voit accorder une charte communale. Le roi y installe le siège d’un bailliage tout spécialement pour un de ses hommes de main, Lambert Cadoc, chef d’une bande de routiers, peu fréquentable, qui s’était mis au service du roi de France lors de l’annexion du duché de Normandie. Ce dernier pressure la ville et ses habitants, multipliant taxes et détournements. Les Pont-Audemériens vont se plaindre au roi qui relève Cadoc de ses fonctions et supprime, vers 1219/1220, le bailliage qui sera par la suite rattaché à celui de Rouen.

Pont-Audemer pendant la Guerre de Cent Ans

Au XIVᵉ siècle, Pont-Audemer se retrouve au cœur des rivalités franco-anglaises en raison de sa position sur la Risle, voie de navigation menant à Rouen et à la Seine. Les routes commerciales se transforment alors en itinéraires militaires, et la cité subit de fréquentes réquisitions de troupes ainsi que des contributions forcées pour l’entretien des garnisons, grevant lourdement l’économie locale et la vie quotidienne des habitants.

Tout au long de la guerre, Pont-Audemer change plusieurs fois de mains. Les troupes anglaises, profitant de la faiblesse de la monarchie française après le traité de Brétigny (1360), imposent leur contrôle sur la cité et rançonnent ses notables. Les consuls pontaudomériens doivent négocier des versements pour limiter les exactions et préserver le tissu artisanal, notamment les tanneries et les moulins qui font la richesse de la ville.

Tout au long de la guerre, Pont-Audemer change plusieurs fois de mains. Les troupes anglaises, profitant de la faiblesse de la monarchie française après le traité de Brétigny (1360), imposent leur contrôle sur la cité et rançonnent ses notables. Les consuls pontaudomériens doivent négocier des versements pour limiter les exactions et préserver le tissu artisanal, notamment les tanneries et les moulins qui font la richesse de la ville.

Au cours de la Guerre de Cent Ans, Pont-Audemer n’a jamais été le théâtre d’une grande bataille rangée, mais la cité a subi plusieurs sièges et escarmouches. En 1356, la chevauchée du duc de Lancastre contourne le blocus royal pour ravitailler la garnison, et en 1378 Bertrand du Guesclin impose un blocus méthodique avant de négocier la capitulation de la ville. Ces opérations comportent des tirs d’artillerie, des accrochages autour des portes et des patrouilles de harcèlement sur les routes avoisinantes, mais sans affrontement massif en plein champ.

Le siège de Pont-Audemer en 1356

La chevauchée de Lancastre, offensive anglaise menée par Henri de Grosmont en Normandie du 22 juin au 13 juillet 1356, s’inscrit dans la Guerre de Cent Ans et tire parti du soulèvement des nobles normands contre Jean II. Cette expédition visait à soutenir les barons révoltés et à déstabiliser l’autorité royale dans le duché. Vers la fin de juin, les troupes de Lancastre atteignent Pont-Audemer, où une garnison normande fidèle à la révolte résiste sous les murs de la forteresse. Les Anglais, plutôt que de tenter un assaut frontal, parviennent à approvisionner le bourg encerclé avec vivres et munitions, rompant ainsi le blocus organisé par les armées royales .

Après avoir assuré la subsistance des assiégés de Pont-Audemer, le duc de Lancastre délaisse la ville pour se diriger vers d’autres places fortes rebelles. Il procède ensuite au ravitaillement de Breteuil et achève sa chevauchée par la prise et le sac de Verneuil-sur-Avre, perpétuant la déstabilisation de la Normandie avant la bataille de Poitiers .

La prise de Pont-Audemer par Du Guesclin en mai 1378

Au printemps 1378, dans le cadre de la reconquête normande menée par Charles V, Bertrand du Guesclin reçoit mission de reprendre les places occupées par les Anglais depuis le traité de Brétigny (1360). Pont-Audemer, positionnée sur la Risle et sur l’axe Rouen-Lisieux, constitue un verrou essentiel pour sécuriser l’arrière-pays avant d’attaquer les cités fortifiées plus au nord.

Début mai, les troupes franchissent la Seine à Pont-de-l’Arche puis remontent la Risle. Le connétable choisit la colline de la Lorie pour établir sa base, dominant la ville et ses deux ponts, puis c'est le blocus et les manœuvres d’encerclement. Artilleurs et engins de siège sont installés face aux remparts, notamment près de la porte Saint-Ouen. Les détachements chevauchent en patrouille sur les routes menant à Lisieux pour couper tout renfort anglais.

Constatant la fermeté du blocus et la faiblesse de la garnison, les consuls pontaudomériens proposent rapidement des pourparlers. Le 14 mai, une délégation locale accepte de rendre la cité sous condition d’une rançon modérée (environ 5 000 livres tournois) et la promesse du maintien des privilèges urbains. Les habitants conservent leurs maisons et marchandises contre le paiement de la rançon. L’ancienne garnison anglaise évacue la ville avec les honneurs de la guerre, déposant armes et munitions à la porte Saint-Pierre. Du Guesclin place une garnison française dans le château et nomme un capitaine chargé de défendre le site.

Le contrôle de Pont-Audemer permet de sécuriser la vallée de la Risle et d’assurer les lignes de ravitaillement vers Lisieux. L’opération renforce la pression sur les dernières citadelles anglaises de la région et prépare la reprise de Pont-Audemer-sur-Seine (actuelle Pont-de-l’Arche). La reconquête normande s’achèvera en 1380, laissant Du Guesclin se tourner vers la campagne de Guyenne.

Mémoire et vestiges

- Aucun vestige tangible du siège ne subsiste aujourd’hui, mais le tracé des remparts médiévaux et les soubassements du château conservent la silhouette de la place forte.

- Chaque année, des visites guidées thématiques évoquent cette phase charnière de la Guerre de Cent Ans, s’appuyant sur les archives communales et les chroniques de Jean Chartier.

L’incendie de 1419 à Pont-Audemer

Le grand incendie de 1419 a embrasé une vaste partie du bourg, détruisant de nombreuses maisons à colombages installées près des deux ponts médiévaux et plongeant la population pontaudomérienne dans une profonde misère, telle que le relate A. Guilmeth dans son ouvrage sur l’histoire locale. Les archives contemporaines ne précisent ni le point de départ du feu ni les circonstances exactes. On ignore si l’incendie résulte d’un accident domestique, d’un éclair ou d’actes liés aux combats de la Guerre de Cent Ans. Cette carence documentaire interdit toute reconstitution détaillée de la catastrophe.

Le bilan humain et matériel reste mal quantifié, mais l’impact social fut considérable : famines et épidémies succédèrent au sinistre, tandis que les familles sinistrées dépendirent de la charité des seigneurs locaux. La reconstruction s’est étalée sur plusieurs décennies, et on observe à cette époque un recours accru à la pierre pour les bâtiments publics et les ponts, afin de limiter les risques d’incendie à l’avenir.

Campagne de Normandie (1449–1450) : le dernier soubresaut anglais

Vers la fin de la guerre, à la faveur d'un coup de main anglais sur Fougères, Charles VII rompt une trêve établie depuis 1446. En juillet 1449, Charles VII lance la reconquête de la Normandie. Après la victoire décisive de Formigny (15 avril 1450), les troupes royales progressent vers Pont-Audemer pour en chasser les garnisons anglaises disséminées en Basse-Normandie. L’opération permet de sécuriser la vallée de la Risle et de rétablir l’autorité française sur la cité, marquant le terme de près d’un siècle de domination étrangère.

Dunois, parti d'Évreux le 8 août 1449, prend d'assaut Pont-Audemer le 12, faisant prisonnier 420 Anglais. Le château et les remparts de la ville, qui s’étaient apparemment trop facilement donnés aux Anglais, sont rasés. La guerre s'achève quelques semaines plus tard avec la bataille de Formigny.

Après la rupture de la trêve de Tours par les Anglais (prise de Fougères en mars 1449), Charles VII lance une vaste campagne pour reprendre la Normandie. Jean de Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et fidèle du roi, est chargé de mener les opérations en Haute-Normandie. Pont-Audemer, alors occupée par une garnison anglaise, devient une cible stratégique pour sécuriser la vallée de la Risle et couper les lignes de ravitaillement vers Rouen.

Jean de Dunois arrive devant Pont-Audemer avec une armée bien entraînée, issue des compagnies d’ordonnance créées par Charles VII. Le 8 août 1449, il lance un assaut frontal contre les remparts de la ville. L’attaque est rapide et efficace : les troupes françaises parviennent à franchir les défenses, probablement grâce à une brèche ou à une faiblesse dans la garnison anglaise, qui était mal payée et peu motivée.

La ville est reprise sans destruction majeure, ce qui permet une réorganisation rapide. Les Anglais sont chassés ou capturés, et une garnison française est installée pour sécuriser la zone. Cette victoire ouvre la voie à la reconquête de Lisieux, puis à la grande victoire de Formigny en avril 1450, qui scelle la fin de la présence anglaise en Normandie. La prise de Pont-Audemer par Dunois est évoquée dans les chroniques militaires de la campagne de Normandie. Elle symbolise le retour de la ville dans le giron royal après des décennies d’occupation anglaise.

Reconstruction et renouveau au tournant du XVe siècle

Après la guerre de Cents ans, Pont-Audemer entre dans une phase de reconstruction massive. Sous l’impulsion des échevins et du pouvoir royal, mais aussi de l’Église, on répare les fortifications, on reconstruit les ponts et on restaure les voies de circulation. Les municipalités s’attachent à consolider l’économie en relançant l’artisanat local et en assainissant la cité pour prévenir épidémies et catastrophes futures.

Le 5 septembre 1449, le roi Charles VII, dans une lettre patente, exempta de la taille les habitants afin de reconstruire l’enceinte urbaine qui était alors « emparée de bois sur bout ». À partir de cette date et tout au long de la seconde moitié du XVe siècle, les comptes de ville dressent la liste d’innombrables interventions sur les fortifications de la ville. Parmi ceux-ci, des travaux entrepris aux portes de Bernay et de Saint-Germain entre 1477 et 1482.

En 1481, Louis XI exempta de nouveau de la taille les habitants de Pont-Audemer pour « la réparation et clôture de la ville ». Le même document rapporte que « ladite ville etoit fort depopulée… » et que Louis XI avait ordonné : "ladite ville estre fortifiée, et les maisons des faubourgs, jusqu’à un grand arc loin de l’enclos d’icelle estre abbatues et mise au dedans de l’enclos pour le bien de la dite ville […] mettre et éddiffier les maisons des fauxbourgs de la dite ville au dedans l’enclos d’icelle pour icelle peupler et habituer de maisons pour laquelle chose faire et accomplir sera et est besoin faire de nouvelles rues, chemins, chaussées".

Après avoir permis la rénovation et surtout l’agrandissement de la clôture primitive, Louis XI ordonna probablement la destruction de tous les faubourgs pour peupler les secteurs non occupés de l’enceinte nouvellement construite. Les habitations reconstruites à l’intérieur de cette nouvelle enceinte furent placées sous la dépendance de la paroisse Saint-Ouen dont l’église se situe à proximité de là.

Les guerres de Religion à Pont-Audemer

Pont-Audemer, bourg de rivière bien fortifié et actif avec ses tanneries et moulins, se trouve sur un axe stratégique entre Risle et Seine. Comme dans de nombreuses villes de Normandie, les tensions religieuses s’y greffent sur des enjeux de contrôle des ponts, des greniers et des flux marchands, plus que sur de grandes batailles rangées. Les brefs sièges et blocus visent d’abord la maîtrise des franchissements de la Risle, avec patrouilles et convois escortés.

Avec l’embrasement normand (Rouen, Caen, Le Havre - 1562–1598), les petites places de la vallée de la Risle vivent au rythme des changements de garnison, des serments de fidélité et des contributions de guerre. Comme souvent dans les petites places, on observe surtout des saisies d’armes, des réquisitions, et des épisodes d’iconoclasme sur des objets du culte, mais peu d’abattage systématique des remparts. Les échevins négocient rançons et « emprunts forcés » pour éviter le saccage et maintenir l’approvisionnement des ateliers (cuirs, meunerie). Couvents et confréries jouent un rôle social (aumône, soin, médiation), tandis que les prédications enflamment parfois l’espace public. Les tanneries et moulins pâtissent des passages de troupes et des ruptures d’approvisionnement, mais repartent dès la fin des hostilités grâce aux réseaux régionaux.

À Pont-Audemer, comme ailleurs, l’objectif est de tenir les passages sur l’eau et d’assurer les réquisitions sans ruiner les ateliers. La paix de Saint-Germain (1570) stabilise brièvement la situation, mais la reprise des hostilités et les ligues locales entraînent des escarmouches, des blocus courts et des négociations financières avec les autorités municipales.

La Ligue catholique domine de nombreuses places normandes (1588–1593). Les villes de passage, dont Pont-Audemer, connaissent des levées, contrôles de mouvements et serments imposés aux notables pour garantir la sûreté des voies et la collecte d’impôts. Après l’accession d’Henri IV et la soumission des places ligueuses, l’Edit de Nantes (1598) réorganise la coexistence. Les municipalités s’attachent à réparer ponts, quais et couvents, et à relancer les activités, un effort de « reconstruire après les guerres » bien attesté dans la mémoire locale.

Après 1598, on restaure façades, vitraux et charpentes d’églises, on consolide des ponts, et l’on réaménage l’espace public pour fluidifier circulation et commerce.

Pont-Audemer : une ancienne cité de tanneurs

Du XVIᵉ au XIXᵉ siècle, la ville bâtit sa prospérité sur l’artisanat du cuir. Les tanneries et les mégisseries s’installent le long des canaux, exploitant l’eau de la Risle pour travailler les peaux. Les maisons à pans de bois, souvent percées de séchoirs à cuir, témoignent encore aujourd’hui de cette activité qui fit la richesse de Pont-Audemer.

L’histoire des canaux de Pont-Audemer : genèse et évolutions

La ville devient rapidement un important carrefour pour le commerce de la région. Ce passé riche en événements a notamment été marqué par l'essor de ses manufactures, en particulier celles du papier et du cuir. L’activité de tannerie, la plus grande d'Europe, est à l’origine du réseau de canaux sillonnant la cité, où étaient lavées les peaux. La qualité des cuirs était telle que Guillaume le Conquérant en équipa son armée. Cette activité est à l’origine du réseau de canaux sillonnant la cité, où étaient lavées les peaux.

Genèse médiévale au service de l’artisanat

Les premiers aménagements datent du Moyen Âge, quand les tanneries s’installent le long de la Risle. Pour tremper et rincer les peaux, les artisans créent de petits bras détournés du cours principal. Ces rigoles, maçonnées ou creusées à la main, dessinent déjà un réseau embryonnaire qui valorise la pente douce de la vallée et assure à la fois un débit constant et une qualité d’eau idéale.

Dès le XVIᵉ siècle, les tanneurs de Pont-Audemer se regroupent en une corporation puissante, attestant d’un savoir-faire reconnu. En 1705, on dénombre déjà 55 maîtres-tanneurs œuvrant le long de la Risle pour produire courroies, souliers et maroquinerie destinés aux marchés normands et au commerce maritime.

La « façon anglaise » et la Manufacture Royale (1778)

En 1778, les tanneurs Martin et Legendre, de retour d’Angleterre, fondent rue du Pré-Baron la première corroierie française utilisant les procédés britanniques. Ils apportèrent des techniques nouvelles sur le tannage des cuirs, pourtant spécialité de la ville depuis le Moyen-âge. Grâce à l’importation d’ouvriers formés outre-Manche et à l’obtention du privilège « Manufacture royale » pour le service des armées, ils inscrivent Pont-Audemer parmi les centres d’innovation cuiricole de l’Ancien Régime.

D’ailleurs, c’est ici que vécut Thierry Hermès le fondateur de la maison Hermès de Paris, venu de Prusse pour y travailler chez un artisan sellier en 1821. Sur les deux ou trois années passées par Thierry Hermès à partir de 1921 à Pont-Audemer, la commune sait encore peu de choses. Né en 1801 en Allemagne où il s’est formé aux métiers du cuir, le futur fondateur de la marque de luxe française vécut dans la ville normande pour s’y former en tant qu’apprenti au métier de sellier harnacheur, c’est-à-dire à la fabrication d’articles de sellerie. Il ouvrira d’ailleurs ensuite sur Paris une activité de sellerie, d’où la fameuse calèche sur le logo Hermès.

La Révolution industrielle entraîne un essor sans précédent : près de 80 établissements tanniers se répartissent alors dans la ville, passant progressivement de petits ateliers familiaux à des manufactures plus concentrées sous l’impulsion de familles comme Plummer (père et fils) puis René Costil. La proximité de l’eau, les canaux dédiés au trempage des peaux et le réseau routier permettent à l’industrie locale de concurrencer les cuirs étrangers et d’alimenter les garnisons françaises en équipement militaire.

Renforcement hydraulique aux XVIIe-XVIIIe siècles des canaux de Pont-Audemer

La demande croissante de cuir pousse les autorités et les maîtres-tanneurs à structurer ce réseau. Création de barrages en pierre : pour réguler le niveau de la Risle et garantir l’alimentation des bras secondaires. Installation de vannages et aiguillages : pour répartir l’eau selon les besoins des moulins, des fours à tannage et des lavoirs. Construction de bassins de décantation : afin d’éliminer les débris végétaux et les excès de tanin avant rejet en rivière. Ces travaux transforment peu à peu Pont-Audemer en « petite Venise » industrielle, où chaque îlot de maisons s’appuie sur un chenal.

Apogée industrielle et diversité d’usages

Au XIXe siècle, l’essor industriel intensifie l’usage des canaux. Pour les tanneries : espace dédié au trempage des peaux, avec séchoirs et bassins alignés le long des berges. Scieries hydrauliques : meules et lames actionnées par des roues à aubes installées sur des dérivations du cours d’eau. Papeteries : exploitation de la force motrice et de la qualité de l’eau pour la fabrication du papier.

Ce maillage hydraulique permet également d’évacuer les eaux usées hors du centre-ville, contribuant à l’assainissement urbain bien avant les systèmes modernes. L’évolution du début du XXème siècle génère une activité commerçante encore plus forte. Ainsi on y vient de toute la Normandie. La ville prospère alors et s’embourgeoise. c'est l'âge d’or !.

Déclin, négligence et renouveau patrimonial

Au XXe siècle, la mécanisation et la crise des industries traditionnelles entraînent l’abandon progressif de nombreux bassins. Étapes de dégradation : ensablement, affaissement de berges et pollution liée aux anciens effluents. Premières opérations de nettoyage : après les années 1970, des associations locales obtiennent la restauration partielle de tronçons pour redonner vie à ces espaces. Une protection patrimoniale voit le jour : inscription de certains ouvrages comme monuments historiques et création d’un plan de sauvegarde des canaux.

Héritage socio-économique et patrimonial

Cet âge d’or laisse un patrimoine bâti riche : hôtels particuliers, grandes façades d’ateliers et passages voûtés témoignent de la prospérité tannière. Si la concurrence étrangère et les changements tarifaires du XIXᵉ siècle amorcent ensuite un lent déclin, la mémoire de cette période est aujourd’hui valorisée par des circuits urbains, des expositions au musée Alfred Canel et la redécouverte des anciens séchoirs à peaux le long des canaux.

Une promenade dans la vieille ville médiévale permet d’identifier les anciens séchoirs à peaux avec clins de bois. Il faut s'attarder pour apprécier le charme de la place du Pot-d’Etain et sa dentelle pavée, les fontaines de la place Victor-Hugo, les hôtels particuliers, les ponts de pierre au-dessus des canaux qui lui valent son surnom de « petite Venise normande »...

Pour prolonger votre exploration :

- Parcours patrimonial des sites tanniers historiques et leurs reconversions contemporaines. Boucles balisées longeant ponts en arches et anciens bassins de décantation. Panneaux explicatifs : patrimoine hydraulique, faune aquatique et techniques de tannerie.

- Les canaux aujourd’hui : itinéraires et sensibilisation.

- Événements culturels : visites guidées thématiques et animations autour de l’eau et de l’industrie.

La Révolution française à Pont-Audemer

En 1789, la population de Pont-Audemer participe à la rédaction du « Cahier des plaintes, doléances et remontrances » du bailliage secondaire, qui recense revendications fiscales et sociales avant la convocation des États généraux. Les cahiers de doléances de 1789, conservés aux Archives départementales, témoignent des revendications locales : abolition des corvées, répartition équitable de l’impôt et sécurité des chemins de commerce.

En 1790, les anciennes structures féodales sont détruites par l’Assemblée constituante et la France est réorganisée en départements et districts. Pont-Audemer devient chef-lieu de district dans le nouveau département de l’Eure. Cette réforme parachève la fin du bailliage princier et instaure pour la première fois une municipalité élue, responsable de l’ordre public et de la répartition des charges fiscales.

Dans le cadre de la Civil Constitution du clergé, la paroisse de Saint-Aignan, située sur la rive droite de la Risle, est supprimée le 25 juin 1791 et rattachée à Pont-Audemer. Les biens du clergé et des congrégations (Cordeliers, Ursulines) sont nationalisés puis vendus comme « biens nationaux », entraînant la fermeture temporaire de chapelles et le recyclage de bâtiments religieux en salles civiles.

Les tanneries et les moulins, piliers de l’économie locale, sont directement touchés par les fluctuations des assignats et les réquisitions militaires. Les échevins doivent fréquemment négocier des « emprunts forcés » pour maintenir l’activité des ateliers et éviter les émeutes de la faim. Dans les années 1792–1793, Pont-Audemer connaît plusieurs périodes de pénurie, atténuées par la constitution de magasins communaux.

En l’an III (25 août 1795), l’administration du district publie un arrêté réglementant l’approvisionnement des marchés, la police des routes, et les obligations des charretiers, rouliers et conducteurs de voitures, afin de garantir la distribution du grain et du bois de chauffe dans un contexte de disette généralisée. Inspirée d’un décret de juin 1793, cette mesure vise à garantir la distribution du grain et du bois de chauffe dans un contexte de pénurie persistante après les divisions de la Terreur.

La période napoléonienne à Pont-Audemer (1799–1815)

Après le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), Napoléon Bonaparte instaure le Consulat puis l’Empire en 1804. Il réforme l’organisation territoriale : les anciens districts sont remplacés par les arrondissements. Pont-Audemer devient dès 1800 le siège d’un sous-préfecture dans le département de l’Eure, marquant un regain de centralité administrative et le début de la construction de nouveaux bâtiments publics.

En 1804, l’application du Code civil unifie les droits de propriété, les successions et le statut personnel des habitants de Pont-Audemer. La même année, le Concordat de 1801, confirmé par les organes préfectoraux, réorganise le culte : on rattache et restructure les paroisses, on nomme de nouveaux curés et on restaure partiellement l’église Saint-Ouen ; plusieurs chapelles disparues sous la Révolution reçoivent des vitraux et des cloches neuves.

L’ancienne voie reliant Rouen à Caen (future route nationale 14) est redressée et élargie dans la traversée de Pont-Audemer pour faciliter le passage des voitures à chevaux et des convois militaires. Les piles menacées de charriage sont consolidées en pierre et la chaussée des deux ponts médiévaux est refaite en planches clouées, réduisant les risques d’effondrement sous le poids des équipages impériaux. La Risle voit de nouvelles éclusettes installées pour réguler la navigation des péniches chargées de matériel et de fourrage destinés aux garnisons stationnées à proximité.

La conscription impose l’enrôlement d’environ 120 jeunes Pont-Audemériens dans la Grande Armée ; beaucoup ne reviendront pas, notamment après la campagne de Russie (1812). Pour soutenir l’effort de guerre, les autorités municipales prélèvent des contributions en argent et en nature (bétail, céréales, peaux) destinées à la fabrication de sabots, de selles et de housses pour la cavalerie impériale. Les tanneries locales diversifient leurs productions : outre le cuir fin pour la haute-sellerie, elles fabriquent des articles robustes pour l’équipement des troupes (pièces de harnais, collets, bottines). Les moulins à eau fournissent la farine et l’huile nécessaires aux cantonnements.

De 1806 à 1813, les fêtes publiques sont réduites et plusieurs marchés sont temporairement suspendus pour assurer le ravitaillement des milices locales. A partir de 1814, les rues de la ville voient défiler des vétérans aux uniformes dépareillés, suscitant à la fois fierté et compassion. Les registres de la sous-préfecture conservent les listes de décorations (Légion d’honneur) attribuées à quelques fils de la ville.

À la chute de l’Empire en avril 1814, Pont-Audemer connaît un bref épisode d’occupation prussienne puis le retour de l’ordre royal. Les bâtiments impériaux sont convertis : plusieurs salles de la sous-préfecture deviennent tribunal et école communale. La réintégration des économistes locaux dans le nouveau cadre législatif (Restauration) s’appuie sur l’héritage du Code civil et la solidité du réseau routier entretenu sous Napoléon.

XIXᵉ et XXᵉ siècles : industrialisation et préservation du patrimoine

Au XIXᵉ siècle, la démolition progressive des remparts fait place à de nouveaux quartiers industriels et ouvriers tout en conservant le charme des vieilles maisons à colombages et des canaux qui parcourent la ville. L’arrivée du chemin de fer, l’installation de tanneries et de manufactures de bouclerie modernisent l’économie locale, avant de connaître un déclin partiel après les Trente Glorieuses, suivi d’une résilience due à l’implantation d’industries de pointe et de groupes étrangers pour revaloriser le bassin de population de l’ouest de l’Eure.

Le réseau de canaux de Pont-Audemer s’est constitué principalement au XIXe siècle pour répondre aux besoins de l’industrie du cuir. Les eaux de la Risle furent détournées et canalisées afin de créer un maillage hydraulique dédié au trempage et au rinçage des peaux, activité centrale de la ville depuis le Moyen Âge.

Au-delà du traitement des cuirs, ces canaux assuraient l’évacuation des eaux usées et même des latrines des habitations riveraines. Cette double utilité sanitaire et industrielle témoigne de l’ingéniosité urbaine des Pont-Audemériens pour exploiter pleinement leur cours d’eau. Les berges bordées de maisons à pans de bois sont ponctuées de petits ponts en arches et de vestiges comme les anciens séchoirs à peaux. Depuis le pont reliant la place Victor-Hugo à la rue Thiers, on peut encore admirer un séchoir restauré, vestige du savoir-faire local du XVIIIe siècle.

Aux XIXᵉ et début XXᵉ siècles, Pont-Audemer connaît des tensions liées aux crises économiques et aux mouvements ouvriers : grèves dans les tanneries, réquisitions militaires lors des deux guerres mondiales et rébellion sporadique contre le service obligatoire. Si ces conflits restent limités à des manifestations et à des saisies d’armes par les gardes nationaux, ils illustrent la dimension armée de la contestation locale.

Avec l’essor industriel, la ville se dote de nouvelles infrastructures : halles, ponts, manufactures. Mais elle conserve aussi son authenticité et son cachet médiéval. Les écrivains et voyageurs romantiques, séduits par son cadre pittoresque, la décrivent comme un lieu hors du temps.

Première Guerre mondiale à Pont-Audemer

En août 1914, plus de 300 jeunes hommes de la ville sont mobilisés et rejoignent les rangs du 129ᵉ régiment d’infanterie. Leur départ, salué par la fanfare municipale et un rassemblement solennel en mairie, inaugure le premier grand sacrifice collectif de la cité. Entre 1915 et 1917, Pont-Audemer connaît la pénurie de farine et de charbon. Le comité communal d’approvisionnement organise des tournées pour garantir le ravitaillement des boulangeries et des ménages, tandis que certaines tanneries ferment temporairement pour prêter leurs locaux à la Croix-Rouge.

À partir de 1915, l’école du Parc et la salle des Fêtes sont réquisitionnées en hôpitaux auxiliaires. Des infirmières volontaires, appuyées par des soldats convalescents, y soignent des Poilus évacués du front avant leur transfert vers les grands centres hospitaliers de Rouen et Paris. Le 11 novembre 1918, les cloches de Saint-Ouen résonnent pour annoncer la fin du conflit. La population se rassemble devant le Monument aux Morts pour assister au dépôt de gerbes et aux discours officiels. Chaque année, la cérémonie rend hommage aux 157 Pontaudomériens tombés au champ d’honneur.

Inauguré le 29 octobre 1921 sur la place de la République, le Monument aux Morts de Pont-Audemer porte les noms gravés des soldats disparus et une allégorie de la Victoire. Il demeure le lieu central du souvenir et de la réconciliation après la Grande Guerre.

Seconde Guerre mondiale : occupation, résistance, libération

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 entraîne la mobilisation générale des hommes valides de la commune et la réquisition de l’école du Parc pour y installer un poste d’ambulance destiné à accueillir les premiers blessés du front de la « drôle de guerre ». À partir d’août 1939, Pont-Audemer reçoit plusieurs dizaines de familles évacuées des régions frontalières (Nord et Alsace-Lorraine). Les bâtiments communaux (écoles, salles paroissiales) sont convertis en centres d’hébergement : c’est la première grande expérience de solidarité civile face à l’exode. En mai-juin 1940, sous l’horreur de la débâcle, des colonnes de civils en fuite saturent la RN14 ; la gendarmerie pontaudomérienne installe des barrages autour des faubourgs pour assurer l’ordre et faciliter l’acheminement des convois militaires.

Entrée de l’armée allemande (17 juin 1940) : Sans combat majeur, les troupes du XIX Panzerkorps pénètrent à Pont-Audemer : la sous-préfecture est occupée et le département de l’Eure passe sous l’autorité de Camille Vernet, nommé préfet en 1940 pour organiser l’administration de la zone occupée.

Sabotages et actions de la Résistance

Pendant l’Occupation, des réseaux de Résistance mènent des opérations de sabotage sur les voies ferrées et des embuscades contre les convois allemands stationnés en ville.

Dès 1943, le Maquis Surcouf, très actif dans la vallée de la Risle, organise des opérations de sabotage contre le réseau ferroviaire et routier. Les résistants coupent des lignes téléphoniques, détruisent des sections de voie ferrée et tendent des embuscades aux convois allemands, retardant l’acheminement du matériel de guerre vers le front normand.

L’exécution de la ferme de l’Épiney (5–6 juin 1944)

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des Feldgendarmes investissent la ferme de l’Épiney, à Fourmetot près de Pont-Audemer, où plusieurs requis au Service du Travail Obligatoire et des membres du Maquis sont cachés. Quatre personnes (Albert et Valentine Thonnel, Albert Marc et Robert Dubufresnil) sont sommairement exécutées, en représailles à leur soutien aux FFI et STO désertés.

Libération de Pont-Audemer (août 1944)

Lors de la libération en août 1944, des combats ont opposé les FFI (Forces françaises de l’intérieur) aux détachements de la Wehrmacht retranchés dans le château et les ponts.

À la fin du mois d’août 1944, les troupes de la Wehrmacht retranchées dans le château et aux abords des ponts sont harcelées par les FFI de la région. Des combats de rue éclatent autour des deux ponts médiévaux, et les résistants établissent un blocus efficace avant l’arrivée des troupes alliées. Le départ des Allemands s’effectue sans destruction majeure de la ville, mais ponctué de tirs nourris de mitrailleuses et d’artillerie légère embarquée sur camions–fusées improvisées par la Résistance.

Figures emblématiques de la Résistance dans la région de Pont-Audemer

Le réseau de résistance le plus influent de la vallée de la Risle, le Maquis Surcouf, a rassemblé de nombreuses figures locales dont les actions ont marqué la lutte contre l’occupation allemande.

Les piliers du Maquis Surcouf

- Robert Leblanc, fondateur du maquis en novembre 1942 et futur commandant du 1er bataillon de Normandie

- Abbé Melan, coorganisateur des premières structures de résistance auprès de Robert Leblanc

- Robert Samson, dit « la Torpille », responsable de la logistique et des liaisons avec les parachutistes alliés

Héros civils et forces de l’ordre

- Léon Harou, maire de Pont-Audemer ayant refusé toute collaboration et soutenu le Maquis Surcouf

- Charles Grivilers, gendarme à Saint-Georges-du-Vièvre, dont les patrouilles ont protégé les foyers de résistants locaux

- Eugène Lefèvre, alias « César », chauffeur de taxi engagé dans la collecte d’informations et la mise à l’abri des réfractaires au STO

Combattantes et martyrs

- Simone Sauveur, alias « Puce », institutrice qui a hébergé des résistants et organisé des réseaux de renseignement

- Flavien Feuilly, exécuté le 8 juin 1944 en représailles, dont le sacrifice symbolise la répression allemande dans la région

Mémoire et commémoration

Chaque année, les cérémonies du 26 août rappellent le rôle de ces personnalités et de tous les membres du Maquis Surcouf dans la libération de Pont-Audemer, tandis que la Galerie Théroulde et le Musée départemental de la Résistance à Manneville-sur-Risle perpétuent leur souvenir à travers expositions et itinéraires thématiques.

Témoignages de la répression allemande dans la vallée de la Risle

Plus de 500 objets et documents (photos, lettres, journaux intimes) rassemblés au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation à Manneville-sur-Risle retracent les actes de répression subis par les maquisards et les civils. On y trouve notamment des courriers évoquant les rafles opérées par la Feldgendarmerie, les interrogatoires menés dans les postes allemands et les récits des victimes de représailles, comme l’exécution à la ferme de l’Épiney en juin 1944, où quatre résistants et requis STO furent sommairement fusillés.

L’exposition « Mémoires de guerre » à la Galerie Théroulde de Pont-Audemer présente une dizaine de panneaux thématiques illustrés par des extraits de témoignages oraux et écrits. On y lit les récits des habitants confrontés aux perquisitions, aux arrestations arbitraires et aux confiscations de biens, ainsi que les témoignages de cheminots et de résistants ayant échappé de peu à la déportation. Ces espaces muséographiques restituent la terreur quotidienne sous l’Occupation et la solidarité qui naissait dans la clandestinité pour y résister.

Le circuit multimédia « Sur les pas des Maquisards », proposé par l’office de tourisme Vièvre-Lieuvin, diffuse en extérieur des extraits de témoignages sonores. D’anciens FFI y relatent leurs actions de sabotage – la destruction de voies ferrées et de camions allemands – et décrivent la répression qui s’ensuivit : fusillades de couvre-feu, bombardements de granges de ferme servant de dépôts de munitions et rafles punitives contre les populations suspectées de soutien aux résistants.

Héritage et mémoire

- Le parcours « Combattre, résister et reconstruire » retrace ces faits d’armes via des panneaux interactifs à la Galerie Théroulde.

- Tous les dix ans, une cérémonie commémore l’exécution de la ferme de l’Épiney, soulignant le rôle des maquisards et des familles d’accueil dans la lutte anti-nazie.

- Le Monument aux Morts de la place de la République rend hommage aux 31 Pont-Audomériens morts pour la France entre 1939 et 1945.

- Pour approfondir, consultez l’exposition « Mémoires de guerre » à la Galerie Théroulde et les archives du Maquis Surcouf aux Archives départementales de l’Eure.

- Le parcours historique « Combattre, résister et reconstruire » détaille ces échanges de tirs et l’engagement des Pont-Audemériens pour chasser l’occupant.

- Consultez le parcours historique interactif avec QR codes retraçant les actions de sabotage et les libérations de lieux stratégiques.

Pont-Audemer aujourd’hui : un patrimoine vivant

Classée parmi les Plus Beaux Détours de France, Pont-Audemer valorise son patrimoine historique tout en cultivant son dynamisme culturel. La richesse de l’architecture puntaudomérienne se découvre au détour du pont de Rouen, des hôtels particuliers, du clos Saint-Ménard et de l’incontournable église Saint-Ouen, arrêtée dans ses rêves de cathédrale mais pleine de vie locale. Les canaux, vestiges des anciens moulins, offrent un paisible réseau de promenades et rappellent le rôle vital de l’eau dans le façonnement de la ville.

Ses musées, comme le Musée Alfred-Canel, ses maisons anciennes, ses églises et ses canaux en font une destination idéale pour qui veut découvrir une Normandie authentique et vivante. Pont-Audemer, à la croisée de l’histoire et de la nature, raconte à travers ses rues pavées et ses canaux le destin d’une ville commerçante, industrieuse et fière de son héritage.

De ses origines antiques à son statut de commune nouvelle instauré en 2018, Pont-Audemer illustre la capacité d’adaptation d’une ville normande qui a toujours su conjuguer protection, innovation et ouverture sur le monde. Son parcours historique, jalonné de fortifications, d’influences étrangères et de renouveau industriel, lui donne aujourd’hui ce caractère unique de « Venise normande », où passé et présent coulent de concert.

Chaque année, festivals, marchés et expositions mettent en valeur la mémoire artisanale et l’histoire de la cité, faisant de Pont-Audemer une destination culturellement vivante.

Monuments historiques à visiter à Pont-Audemer

Voici les édifices classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques de la commune

Église Saint-Ouen

- Imposante église gothique des XIIIᵉ–XIVᵉ siècles, célèbre pour sa flèche interrompue et ses voûtes élancées. Classée Monument Historique, elle constitue l’un des plus beaux témoignages du religieux médiéval en Normandie.

Église Saint-Germain

- Petite église romane du XIIᵉ siècle, inscrite Monument Historique, avec une nef en berceau plein cintre et un clocher octogonal. Son architecture sobre illustre la transition entre art roman et premières influences gothiques.

Immeuble à logements de la cour Canel

- Résidence bourgeoise du XIXᵉ siècle protégée par inscription, caractérisée par une façade ordonnancée et de délicates ferronneries. Elle abrite aujourd’hui des expositions temporaires et rappelle le rôle de la famille Canel dans la vie culturelle locale.

Maisons à colombages

- Trois maisons datées des XVᵉ et XVIᵉ siècles, inscrites Monument Historique, jalonnent les quais et les ruelles adjacentes. Leurs encorbellements, pans de bois et colombages témoignent du riche passé artisanal de la « Venise normande ».

Pour prolonger votre visite, ne manquez pas le parcours « Architecture et Canaux » de l’office de tourisme : il relie ces monuments à l’histoire hydraulique de Pont-Audemer et offre un regard renouvelé sur le patrimoine bâti.

Les sites archéologiques les plus emblématiques de Pont-Audemer

Place Victor-Hugo : vestiges médiévaux intégrés au tissu urbain

Plus récemment, des fouilles préventives place Victor-Hugo ont permis de retrouver des portions de murs et de sols empierrés datés du XIIᵉ siècle. Ces vestiges s’intègrent sous les maisons à colombages actuelles et ont fourni des éléments pour reconstituer les premiers remparts et la topographie du quartier médiéval. Ces vestiges faisaient partie du système défensif primitif et permettent de reconstituer l’enceinte urbaine qui ceinturait alors le bourg.

La colline de la Lorie et l’ancien château

Bien que les vestiges en surface se résument aujourd’hui à quelques soubassements, les diagnostics récents confirment l’emplacement du donjon du XIᵉ siècle et de ses tours hornwork. Les ruines de l’enceinte castrale, associées à des fragments de céramique fine, rappellent le rôle militaire et administratif de Pont-Audemer au haut Moyen Âge.

Fondations de ponts et aménagements hydrauliques

En 2004, des fouilles sur la rive nord de la Risle ont mis au jour des restes de piles de pont en grand appareil, construites en blocs de calcaire. Ces vestiges confirment l’existence de franchissements monumentaux dès l’Antiquité et éclairent les techniques de maçonnerie utilisées pour réguler le cours d’eau et protéger le bourg.

Le musée Alfred Canel

Si ce n’est pas un « site » à ciel ouvert, le musée Alfred Canel conserve l’essentiel des objets découverts dans la commune : céramiques à parois fines, tuiles antiques, monnaies et petits outils. Grâce à ses vitrines thématiques, on y suit pas à pas l’évolution de l’occupation, du premier vicus gallo-romain aux premiers faubourgs médiévaux.

Activités historiques à Pont-Audemer

Pont-Audemer propose plusieurs expériences pour plonger au cœur de son patrimoine, entre circuits thématiques, balades fluviales et découvertes libres.

Circuits et visites guidées du patrimoine

- Circuit pédestre « Pont-Audemer – Thierry Hermès et le travail du cuir »: itinéraire retraçant l’essor de la corporation des tanneurs et la jeunesse de Thierry Hermès, disponible à l’office de tourisme en dépliant ou PDF .

- Parcours « Deux ponts … plus loin »: découverte commentée des deux ponts médiévaux, jalonnée de 13 panneaux explicatifs en centre-ville (durée ~2 h) . Le parcours historique de Pont-Audemer est une promenade facile à pied (distance 2,2 km) pour découvrir les richesses du patrimoine de Pont-Audemer.

13 panneaux pédagogiques vous permettront de découvrir ce parcours :

- Les ruelles médiévales et les canaux du centre de Pont-Audemer : l’ancienne cité des tanneurs présente de nombreuses maisons à pans de bois avec encorbellements.

- L’architecture moderne renouvelle l’espace urbain (théâtre l’Éclat, immeuble des Galets…), tout comme les créations artistiques (dentelle pavée de la place du Pot d’Etain, jets d’eau place Hugo…).

- Le musée Alfred Canel : l’ancienne maison de l’écrivain abrite un musée aménagé comme un cabinet de curiosité avec sa galerie des arts et des sciences. Le visiteur peut consulter des fonds anciens de bibliothèque. Un espace contemporain accueillant des expositions permanentes. Contact : 02.32.56.84.81.

- L’église Saint-Ouen, cathédrale gothique inachevée du XVIe siècle : elle abrite 14 vitraux Renaissance, un buffet d’orgue du XVIe et une tribune ornée de panneaux sculptés.

- Balade audio-guidée à kayak « Du Moyen Âge au XXIe siècle »: sortie sportive et géolocalisée sur la Risle, ponctuée de saynètes historiques à chaque point d’intérêt (réservation auprès du club Les Castors Rislois, durée 1 h 15, tarif 12 €) .

Découvertes libres et attractions

- Église Saint-Ouen : visite libre ou commentée de la cathédrale gothique inachevée, célèbre pour ses vitraux Renaissance; classée n° 1 des attractions à Pont-Audemer sur TripAdvisor (4,1/5) .

- Village des Brocanteurs : flânerie entre antiquaires installés dans des maisons patrimoniales, immersion dans la mémoire matérielle régionale (note 5,0/5) .

Ressources pratiques

Office de tourisme Pont-Audemer Val de Risle : dépliants, audioguides et réservations pour tous les circuits historiques, visites guidées et sorties kayak.

Les musées historiques

Musée Alfred-Canel

- Installé dans une élégante maison bourgeoise du XIXᵉ siècle, le musée Alfred-Canel (ou « musée Canel ») offre un véritable voyage immersif dans l’histoire locale et la culture normande.

- Collections permanentes : bibliothèques anciennes (fonds de 20 000 ouvrages du XVᵉ au XIXᵉ siècle), beaux-arts, archéologie (objets gallo-romains, médiévaux), sciences naturelles (coléoptères, fossiles).

- Galerie contemporaine : quatre expositions temporaires par an, alternant patrimoine et création artistique moderne.

- Services : visites guidées thématiques (bibliophilie, beaux-arts, sciences), accès facilité pour personnes à mobilité réduite, animations familiales et scolaires. Adresse : 64, rue de la République – accès par la Cour Canel2. Entrée gratuite pour les individuels.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation (Manneville-sur-Risle)

- À quelques kilomètres de Pont-Audemer, ce musée consacré aux combats de la Résistance et à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale présente documents d’archives, objets de la clandestinité et récits de déportés. Il prolonge la découverte des faits d’armes et de la répression dans la vallée de la Risle.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter :

- Le site de l’office de tourisme Pont-Audemer Val de Risle pour connaître les horaires d’ouverture et les animations ponctuelles.

- Les journées européennes du patrimoine pour visiter exceptionnellement des monuments comme la ferme de Beaumont ou le château de Brumare.

Fêtes historiques dans la région de Pont-Audemer

Le territoire de la vallée de la Risle et ses villages voisins proposent chaque année plusieurs fêtes et manifestations ancrées dans les traditions agricoles, artisanales ou patrimoniales.

Fêtes locales et agricoles

- Fête de la Pomme à Tourville-sur-Pont-Audemer : Célébration du savoir-faire cidricole local et de la récolte des pommes, marchés de producteurs et démonstrations de pressoir se tiennent chaque octobre dans le cœur du village.

- Fête communale de Condé-sur-Risle : Manifestation estivale mêlant musique, feu d’artifice et animations pour tous, cette fête de village clôture traditionnellement la saison touristique fin août.

- Fête Saint-Louis à Pont-Authou : Patronale organisée en hommage à Saint Louis, elle alterne procession, office religieux et kermesse populaire mi-août chaque année.

- Les Bielles d’Antan à Saint-Mards-de-Blacarville : Rassemblement de véhicules anciens et balade patrimoniale au cœur des ruelles faiblement pentues début août, valorisant le patrimoine mécanique local.

- Fête « Cœur de Village » à Illeville-sur-Montfort : Temps fort de la rentrée, cette fête associative propose stands de diffuseurs de traditions, expositions de vieux métiers et repas champêtre début septembre.

Événements patrimoniaux annuels

- Nuit des Musées : Le troisième week-end de mai, les musées de la région, dont le musée Alfred-Canel à Pont-Audemer, ouvrent leurs portes gratuitement pour des visites nocturnes thématiques.

- Journées européennes du patrimoine : Le week-end du 3ᵉ samedi et dimanche de septembre, monuments, églises et sites archéologiques se découvrent gratuitement ou en visite commentée, dans toute la vallée de la Risle.

Sélection de Restaurants à Pont-Audemer

Voici une sélection de tables incontournables et de découvertes gourmandes en centre-ville.

- Le Sadi Carnot — Cuisine française & européenne

- La Gargouille — Cuisine française & européenne

- La Gourmandine — Cuisine française traditionnelle

- Le Vieux Puits — Table française authentique

- Belle Isle sur Risle — Cuisine française gourmet

Saveurs italiennes & internationales

Pour les amateurs de cuisine italienne et de plats du monde :

- La Tour de Pise — Spécialités italiennes & françaises

- Trattoria Roma — Pizzas, pâtes et calzones aux truffes

Crêperie & gourmandises

Pour un repas léger ou un dessert sucré :

- Sara’Zin — Galettes salées et crêpes sucrées

Sélection d’hébergements à Pont-Audemer

Hébergements de charme en centre-ville

- Pont’hôtemer – Appartement, Centre de Pont-Audemer. Idéal pour découvrir à pied les quais et commerces.

- Pénélope by Kleidos – Charmant Studio Centre Pont-Audemer. Studio moderne avec kitchenette et vue sur la ville.

Chambres et petits studios

- Chambre spacieuse 30 m² – Terrasse & balcon. Proche des berges de la Risle avec coin salon et wifi gratuit.

Gîtes et locations de vacances

- Gîte studio Aristide (25 m²) Terrasse, cuisine équipée, non-fumeur, parking à proximité.

- Gîte 60 m² Jusqu’à 4 voyageurs, wifi, draps et serviettes inclus.

- Gîte 40 m², équipements complets, idéal pour couples et petites familles.

- Gîte 25 m², parfait pour courts séjours ou escapades vélo en vallée de la Risle.

Pour aller plus loin

Le site de l’office de tourisme Pont-Audemer Val de Risle répertorie près de 130 hébergements : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et campings, pour tous budgets et styles de séjour.

Nos coups de cœur dans Pont-Audemer

Hébergement :

Restauration :

Les dernières news touristiques

N'oubliez pas !

Les lieux les plus enchanteurs sont souvent les plus vulnérables. L'affluence du tourisme pouvant fragiliser encore plus les lieux, veillez à en prendre soin et à ne laisser aucune trace de votre passage. Par respect pour les habitants et l'environnement, merci de respecter le droit de propriété et à la vie privée, respecter les panneaux signalétiques et consignes.

- Veillez à toujours respecter les biens et les personnes lors de votre passage et de ne pas pénétrer sur les terrains privés.

- Observez le code de la route en tous lieux et en toutes circonstances, et soyez courtois avec les autres usagers que vous pourrez croiser sur votre chemin.

- Camping et Feux interdits (pas de barbecue) - La nature est fragile et des chutes de pierres sont parfois fréquentes.

- Veuillez ramasser vos déchets avant de partir. Plus que les sacs plastiques ou les pailles, ce sont les mégots de cigarettes qui pollueraient le plus les océans. les filtres à cigarettes se dégradent très lentement. Deux ans en moyenne. L'un des "petits gestes élémentaires" à accomplir : ne plus jeter ses mégots par terre. Pensez boite à mégots.

Soyez vigilants et attentifs à tous ces petits gestes pour que nos petits et grands paradis le reste encore de nombreuses années et que les personnes qui passeront derrière nous en profitent tout autant.

Préparez vos vacances à Pont-Audemer avec nos partenaires

Trouver un séjour à Pont-Audemer avec nos partenaires

Normandie tourisme Eure histoire

Ajouter un commentaire