Histoire de Rouen (76)

Nichée sur les rives de la Seine, au cœur de la Normandie, Rouen fascine depuis des siècles par son patrimoine exceptionnel. Capitale historique de la Normandie, elle a été le théâtre de grands événements qui ont marqué la France et l’Europe. Rouen est bien plus qu’une ville normande : c’est un témoin vivant de l’histoire de France.

Nichée sur les rives de la Seine, au cœur de la Normandie, Rouen fascine depuis des siècles par son patrimoine exceptionnel. Capitale historique de la Normandie, elle a été le théâtre de grands événements qui ont marqué la France et l’Europe. Rouen est bien plus qu’une ville normande : c’est un témoin vivant de l’histoire de France.

Rouen, surnommée la « Ville aux cent clochers », est l’une des villes françaises au patrimoine historique le plus riche. Des vestiges gallo-romains aux maisons à pans de bois, en passant par le destin tragique de Jeanne d’Arc, la ville raconte plus de deux mille ans d’histoire. Plongeons ensemble dans le passé fascinant de cette cité surnommée la ville aux cent clochers.

De Rotomagus à la métropole moderne, Rouen offre un voyage à travers les époques. Chaque pierre raconte une histoire, chaque rue révèle un secret. Que vous soyez passionné d’architecture gothique, amateur d’art impressionniste ou simple promeneur en quête d’émotion, vous trouverez à Rouen un patrimoine vivant et en mouvement. Qu’il s’agisse d’arpenter ses ruelles pavées, de contempler sa cathédrale ou de marcher sur les traces de Jeanne d’Arc, chaque visite est une rencontre avec le passé.

Plongeons ensemble dans l’histoire de cette cité aux cent clochers !

L’Histoire de Rouen : des origines préhistorique à la cité antique

Occupation préhistorique et protohistoire

Les premiers indices d’occupation du site remontent au Paléolithique, avec des ossements de renne et des outils attestant une présence humaine il y a plus de 35 000 ans. Chasse au renne attestée par la découverte d’ossements rue Jeanne d’Arc, signe d’une fréquentation humaine du site.

Au Néolithique, vers le 6ᵉ millénaire avant J.-C., apparaissent les premières céramiques d’agriculteurs-éleveurs, signe d’une sédentarisation progressive le long des méandres de la Seine.

L'occupation celte du site de Rouen est attestée entre autres par la découverte archéologique d'une pirogue monoxyle datée d'environ 900 avant J.-C., révélant des réseaux d’échanges structurés dès l’a fin de l'âge du bronze.

De la cité antique à la capitale historique de la Normandie

Aux origines : Rotomagus, la cité antique

Bien avant les maisons à pans de bois et la majestueuse cathédrale, Rouen portait le nom de Rotomagus. Rotomagus, voit le jour au Ier siècle avant notre ère sous l’influence de la tribu des Véliocasses, peuple celte de Gaule, dont le territoire dans la vallée de la Seine s'étendait peut-être de Caudebec-en-Caux actuel à Briva Isarae (Pontoise). Rotomagus se développe à l'époque pour devenir la capitale de la tribu des Véliocasses.

Fondée par les Gaulois, elle devient sous l’Empire romain un centre commercial florissant et administratif majeur du Bas-Empire romain, grâce à sa position stratégique sur la Seine, véritable voie de communication vers la mer. La cité proprement dite a été fondée sur la rive droite de la Seine pendant le règne d'Auguste, au Ier siècle de notre ère, et elle était la deuxième ville la plus importante de la Gaule derrière Lugdunum (Lyon). Le site présente plusieurs atouts : une terrasse alluviale non inondable, deux vallées permettant l’accès aux plateaux (Cailly à l’ouest, Robec à l’est), et un positionnement à la limite de l’influence maritime et fluviale, propice au commerce régional et lointain.

Une communauté juive s'installe à Rotomagus au moment de la colonisation romaine dans la terra judaeorum, quartier de 3 ha autour de l'actuelle rue aux Juifs. Cette installation est encouragée par le pouvoir romain qui veut conforter la conquête militaire de la Gaule par une implantation démographique. La communitas judaeorum se maintient de manière continue pendant un millénaire, malgré plusieurs massacres.

Vers 120 : installation d’un réseau d’adduction d’eau et d’égouts, prémices d’un urbanisme soigné et hygiénique. Au IIᵉ siècle, Rotomagus atteint son apogée : Un amphithéâtre installé à l’emplacement du futur Donjon, utilisé pour les spectacles. De vastes thermes construits près du forum, accueillant bains publics et espaces de détente. Un réseau d’adduction d’eau et d’égouts mis en place vers l’an 120, gage d’un urbanisme sophistiqué. On note également un temple, dont quelques colonnes et statues ont été retrouvées lors de fouilles.

Le plan de la ville révèle la trame classique romaine : Le cardo maximus (axe nord-sud), aujourd’hui rue du Grand-Pont et rue des Carmes. Le decumanus maximus (axe est-ouest), approché par la rue du Gros-Horloge. Des rues larges de 5 à 10 m, pavées, bordées de portiques protégeant les trottoirs. On y côtoie orfèvres, boulangers, bouchers et riches domus familiales, attestant d’une économie urbaine florissante et diversifiée.

Crise du IIIᵉ siècle et transition vers le haut Moyen Âge

Au IIIe siècle après J.-C., la ville gallo-romaine a atteint son plus fort développement. Un amphithéâtre et de grands thermes y ont été bâtis. La ville s'entoure d'une enceinte lors des premières invasions barbares. Elle constituera le noyau pré-urbain de la future ville. À la seconde moitié du IIIᵉ siècle, les grandes invasions secouent la Gaule : Les faubourgs périphériques sont abandonnés et la cité se replie dans une enceinte carrée de type castrum. La réforme de Dioclétien restructure l’administration : Rotomagus devient métropole de la Lyonnaise II.

Des vestiges du rempart du IVe siècle sont visibles rues des Vergetiers, de la Poterne et des Fossés-Louis-VIII. C'est également durant ce siècle que le premier groupe cathédral paléochrétien a été construit et qu'un premier évêque a été nommé, saint Victrice. Ce dernier relate en effet dans son De laude sanctorum (396) la construction d'une basilique pour abriter les reliques qu'il a reçues d'Ambroise de Milan (il fait référence à l'église Saint-Étienne qui est alors en construction).

Rouen garde quelques traces tangibles de son passé gallo-romain, réparties entre monuments en élévation et vestiges enfouis redécouverts au fil des fouilles. Des vestiges, tels que des thermes ou des routes pavées, témoignent encore de cette époque.

- Visiter le Jardin des Plantes pour découvrir les vestiges gallo-romains exposés.

- Explorer les fouilles du Théâtre des Arts, où émergent des quais romains, portiques et segments de voie antique.

- Amphithéâtre situé sous le Donjon : restes de gradins et structures dégagés lors de sondages

- Fontaine monumentale place de la Pucelle, remontée dans le hall d’accueil d’Enedis, provenant d’un domaine riverain de 9 000 m² sur la Seine, sans doute la domus d’un armateur.

- Visitez le Musée départemental des Antiquités : mosaïques, céramiques, colonnes et statuettes illustrant la vie quotidienne et le luxe des domus rouennaises.

- Optez pour une visite guidée « Rouen antique » pour situer ces vestiges dans leur contexte historique et urbain

- Enrichissez votre exploration en visitant le site romain d’Uggade (Caudebec-lès-Elbeuf) et la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, où l’archéologie gallo-romaine se révèle dans toute sa diversité.

Rouen au Moyen Âge : capitale de la Normandie

Le Moyen Âge : l’âge d’or de la ville

À partir de 841, les Vikings effectuent de fréquentes incursions en vallée de Seine et, en mai, ravagent Rouen. En 843, Rouen est attaquée une fois de plus par les Nortmanni et de nouveau le 13 octobre 851 où la flotte de navires scandinaves est encore commandée par Ásgeir, comme au printemps 841.

En 876, Rollon, chef viking, s'empare de la ville et, à la suite du traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, elle devient la capitale d'un territoire compris entre l'Epte et la Dives, correspondant approximativement aux diocèses de Rouen, Évreux et Lisieux, concédé par le roi des Francs Charles III le Simple. Rollon (Rolf le Marcheur, fréquemment latinisé en Rollon ou plus rarement Robert Ier le Riche. Considéré également comme le premier duc de Normandie, né en Scandinavie vers 846 et mort à Rouen vers 932) est fait comte de Rouen.

Vers 934, au cours d'une bataille ayant lieu dans un pré aux portes de la ville, Guillaume Longue-Épée chassa Riouf, comte du Cotentin, avec trois cents hommes, bien inférieur en nombre. Une rue à l'emplacement supposé de la bataille est appelée « rue du Pré-de-la-Bataille ». Comme souvent le nom des rues et ruelles rappellent notre histoire et fond partis de notre patrimoine.

En 942, après l'assassinat de Guillaume Longue-Épée à Pîtres, le roi de France Louis IV d'Outremer s'installe à Rouen en « protecteur » du jeune Richard Ier, héritier du duché de Normandie, à peine âgé de 10 ans. Le roi l'enferme à Laon d'où il parviendra à s'évader. En 947, le duc de Normandie Richard Ier, dit « Sans Peur », enfermé dans Rouen, doit affronter une grande coalition réunissant le roi de France Louis IV d'Outremer, l'empereur germanique Othon le Grand et le comte de Flandre venus mettre le siège devant la ville. Après que Louis et Othon eurent levé le siège, Richard les poursuit et les bat à Rougemare. Cette victoire a été décisive pour l'avenir de la Normandie.

En 942, après l'assassinat de Guillaume Longue-Épée à Pîtres, le roi de France Louis IV d'Outremer s'installe à Rouen en « protecteur » du jeune Richard Ier, héritier du duché de Normandie, à peine âgé de 10 ans. Le roi l'enferme à Laon d'où il parviendra à s'évader. En 947, le duc de Normandie Richard Ier, dit « Sans Peur », enfermé dans Rouen, doit affronter une grande coalition réunissant le roi de France Louis IV d'Outremer, l'empereur germanique Othon le Grand et le comte de Flandre venus mettre le siège devant la ville. Après que Louis et Othon eurent levé le siège, Richard les poursuit et les bat à Rougemare. Cette victoire a été décisive pour l'avenir de la Normandie.

En 1007, un pogrom décime une partie de la population juive de Rouen.

L'œuvre de Guillaume le Conquérant permet à la Normandie de devenir la province la plus puissante d'Europe. S'il installe la capitale politique à Caen, Rouen reste la capitale économique et religieuse. C'est d'ailleurs à Rouen que Guillaume mourra en 1087. On peut voir sur la scène 12 de la tapisserie de Bayeux une représentation de la ville forte de Rouen. Sous Guillaume le Conquérant, la ville rayonne jusqu’en Angleterre, avant de connaître la guerre de Cent Ans.

Le 26 janvier 1096, massacre des juifs rouennais (1096) : lors du passage des croisés normands, un épisode tragique de l’histoire locale et souvent méconnu de l’histoire médiévale de Rouen. Le massacre des Juifs rouennais en 1096 s’inscrit dans le contexte plus large des violences antisémites déclenchées par la Première Croisade.

En 1095, le pape Urbain II lance la Première Croisade pour reprendre Jérusalem. Cet appel attise une ferveur religieuse qui se transforme en haine contre les communautés juives locales, perçues comme "ennemies de Dieu".

En septembre-octobre 1096, des croisés rouennais, influencés par des prêches violents, attaquent les Juifs de la ville : au "clos-aux-Juifs", quartier juif historique de Rouen. Ils les emmènent de force dans un lieu de culte. Sans distinction d’âge ou de sexe, ils les massacrent. Seuls ceux qui acceptent de se convertir au christianisme sont épargnés. La communauté restante est chassée de France par Philippe Auguste en 1182. Les juifs de Rouen formaient la plus grande communauté au nord de la Loire.

C'est à Rouen, qu'en octobre 1122, le duc-roi Henri Ier réunit une grande armée afin de mater une rébellion de seigneurs normands. Il convoque alors Hugues de Montfort, l'un des conjurés, et lui enjoint de remettre son château de Montfort-sur-Risle. Le 14 janvier 1143, Rouen capitule devant la puissante armée du duc de Normandie, Geoffroy Plantagenêt.

En 1150, Rouen obtient une charte communale ; la ville est alors administrée par « cent pairs » et les habitants sont regroupés en corporations et confréries de métiers. Rouen est un centre de commerce important, exportant du sel et du poisson vers Paris et du vin vers l'Angleterre.

En 1174, au cours de la révolte contre Henri II d'Angleterre de trois de ses fils, de son épouse Aliénor d'Aquitaine et de barons qui les soutenaient, alliés au roi de France Louis VII, la ville est assiègé par le roi de France et tous les contingents féodaux du royaume. Arrivé devant la ville, le 11 août, Henri II s'engouffre dans la capitale normande. Surpris par cette action audacieuse, le roi de France n'insiste pas et se replie dans son domaine.

C'est à Rouen que le 20 juillet 1189, Richard Cœur de Lion se voit remettre les attributs du pouvoir ducal. Lorsqu'à l'issue de la troisième croisade, Richard Cœur de Lion est retenu prisonnier par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri VI, l'occasion apparaît trop belle pour le souverain français, qui tente, en 1193, de s'emparer de la place fermement tenu par Robert de Leicester qui réussit à mobiliser les bourgeois, obligeant Philippe Auguste à se retirer.

Le 21 mai 1199, Jean sans Terre alors qu'il se trouve à Dieppe, confirme leurs privilèges aux bourgeois de Rouen. Figurent comme témoin au bas de cet acte, Robert, comte de Meulan, avec Guillaume le Maréchal. En avril 1200, la cathédrale de Rouen est la proie d'un incendie qui s'étend à la ville.

Philippe Auguste conquiert la Normandie et rattache le duché au domaine royal.

Le 24 juin 1204, le roi de France Philippe Auguste, après quarante jours de siège, prend la ville. Le capitaine et gouverneur Pierre de Préaux signe l'acte de capitulation en constatant que le secours de Jean sans Terre n'arrive pas. Philippe Auguste entre triomphalement dans Rouen, marquant la fin de l’indépendance du duché. Malgré la disparition du pouvoir ducal indépendant, Rouen conserve son statut de capitale provinciale et siège administratif, confirmant son rôle central dans l’organisation politique et économique de la Normandie.

Le roi de France Philippe Auguste maintient les privilèges communaux mais fait détruire le château ducal et fait construire le château de Rouen pour surveiller la cité. Celui-ci est édifié sur l'ancien site de l'amphithéâtre romain et pris le nom de château Bouvreuil. Il sera détruit à la fin du XVIe siècle et servira de carrière. Seul le donjon dit tour Jeanne-d'Arc, restauré par Viollet-le-Duc, subsiste. Malgré son nom, cette tour n'a pas été le lieu de l'emprisonnement de Jeanne d'Arc en 1431, même s'il semble que celle-ci y résida (il ne reste, de la tour où fut emprisonnée, que les soubassements visibles dans la cour intérieure d’une propriété privée au no 102 rue Jeanne-d'Arc, ouverte au public).

Rouen, capitale du duché de Normandie : un approfondissement

Jusqu’en 1025, les ducs nomades alternent entre Rouen et Fécamp comme résidences principales. Dès le règne de Richard II (996-1026), Rouen s’impose plus régulièrement pour l’administration et les cérémonies ducales. Sous Guillaume le Conquérant (1035-1087), la ville devient véritable cœur politique et militaire ducale, point de départ de l’expédition vers l’Angleterre en 1066.

Les ducs de Normandie ont résidé à Rouen, cependant, Guillaume le Conquérant préféra développer Caen comme capitale du grand duché de Normandie, ville dans laquelle se trouve sa sépulture. En revanche, le cœur d'un de ses descendants, Richard Ier d'Angleterre dit « Cœur de lion », sera conservé dans le tombeau à gisant que l'on peut voir dans le déambulatoire de la cathédrale.

Les historiens soulignent la “prééminence certaine” de Rouen parmi les résidences des ducs : La cour normande s’y installe plus fréquemment qu’à Caen ou dans d’autres châteaux régionaux. Rouen reste résidence de prédilection tout au long de la période ducale (911–1204), même si le duc voyage beaucoup pour asseoir son autorité sur l’ensemble du duché.

Les institutions ducales à Rouen

Les institutions ducales à Rouen

L’Échiquier normand, organe de gestion fiscale et judiciaire, tient régulièrement ses sessions dans la cité. Le trésor ducal et la chancellerie sont installés près de la Seine pour faciliter les échanges commerciaux et le transport des tributs. Des châteaux et des enceintes renforcées protègent la ville, affermissant son rôle de place forte stratégique.

Figures clés de la période ducale (911–1204)

- Rollon (vers 860–932) : chef viking converti au christianisme à qui le roi Charles le Simple concède la Basse-Seine par le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, fondant ainsi le duché et choisissant Rouen pour capitale.

- Richard Ier Sans Peur (933–996) : deuxième duc de Normandie, il consolide le pouvoir normand et organise la défense de Rouen face aux incursions bretonnes et franques, posant les bases d’une principauté stable.

- Richard II (996–1026) : premier souverain à s’intituler « duc », il renforce l’administration du duché, développe le réseau monétaire rouennais et favorise l’essor urbain de la capitale normande.

- Robert I le Magnifique (v. 1000–1035) : père de Guillaume le Conquérant, il clarifie la succession ducale et entreprend un pèlerinage à Jérusalem, conférant à Rouen une stabilité politique accrue.

- Guillaume II dit le Conquérant (1027–1087) : cinquième duc, il part de Rouen en 1066 pour conquérir l’Angleterre, liant durablement l’histoire de la Normandie et faisant rayonner la ville sur la scène européenne.

- Dudon de Saint-Quentin (fin Xe – début XIe s.) : moine et chroniqueur de la cour ducale, auteur d’une Histoire des ducs de Normandie, source précieuse sur la vie politique et culturelle de Rouen au Xe siècle.

Vestiges majeurs de l’époque ducale à Rouen

- Rouen conserve plusieurs monuments et vestiges qui témoignent de son rôle de capitale du duché de Normandie entre le Xe et le XIIIe siècle.

- Tour Jeanne d’Arc (ancien donjon ducal).

- Seule tour subsistante du château édifié par Richard II et Guillaume le Conquérant.

- Remaniée au XVe siècle, elle sert aujourd’hui de musée consacré à l’histoire médiévale de la ville.

- Cathédrale Notre-Dame de Rouen.

- Fondation romane au XIIe siècle par les ducs normands sur un site épiscopal plus ancien.

- Vestiges de la crypte gallo-romane et de la nef primitive encore visibles sous la cathédrale actuelle.

- Palais de Justice.

- Édifié en 1499 sur l’emplacement du palais ducal, il conserve des vestiges de murs médiévaux.

- La salle des pas perdus intègre des arcs gothiques provenant du logis ducal original.

- Gros-Horloge et rue du Gros-Horloge.

- Arc de triomphe daté de 1389, mais reposant sur un porche-gothique antérieur (XIIIe siècle).

- Symbolise la montée en puissance des échevins de Rouen sous l’autorité ducale puis royale.

- Murailles et accès urbains.

- Traces de l’enceinte fortifiée dressée sous Rollon et ses successeurs : tours profondes et portes (port Saint-André).

- Alignement du cardo et du decumanus antiques repris et protégé par des courtines médiévales.

- Églises et abbayes ducale.

- Abbaye Saint-Ouen : fondée par Richard II, démolie et rebâtie aux XIVe–XVe siècles sur des fondations ducale.

- Église Saint-Pierre-les-Dames : monastère féminin patronné par les ducs, vestiges d’un chevet roman subsistent.

Pour approfondir votre visite :

- Optez pour la visite guidée du Donjon et du Palais de Justice pour découvrir les vestiges médiévaux in situ.

- Suivez le parcours « Rouen médiévale » via l’application de la ville pour localiser portes, tours et remparts.

- Consultez les fouilles archéologiques récentes place du Vieux-Marché pour voir les fondations du logis ducal.

- Parcours virtuel « Du duché à la cathédrale » sur l’application mobile de la Métropole Rouen Normandie.

- Lecture conseillée : Dudon de Saint-Quentin, Histoire des ducs de Normandie (éd. CNRS).

- Expositions permanentes au Musée des Beaux-Arts de Rouen sur l’art roman normand et les trésors ducaux.

La fin du Moyen Age

Des manufactures de textiles se développent à Rouen et dans sa région (Elbeuf, Darnétal, Barentin, Pavilly, Villers-Écalles, Saint-Pierre-de-Varengeville, Maromme, Le Houlme, Malaunay, Montville), les marchands achetant la laine en Angleterre et revendant les draps dans les foires de Champagne.

Au XIIIe siècle, à la suite de l'accroissement de la population, la ville s'agrandit deux fois, élargissant alors son enceinte. La prospérité de Rouen reposait principalement sur le commerce fluvial. Les marchands rouennais détenaient depuis Henri II le monopole de la navigation sur la Seine en aval de Paris. Ils expédiaient en Angleterre des vins et du blé et importaient de la laine et de l'étain. Les troubles liés aux impôts se multiplièrent à Rouen, avec des émeutes en 1281, l'assassinat du maire et le pillage des maisons nobles. Devant l'insécurité, Philippe IV le Bel supprima la commune et retira aux marchands le monopole du commerce sur la Seine. Le souverain rétablit la commune en 1294.

Au XIIIe siècle, à la suite de l'accroissement de la population, la ville s'agrandit deux fois, élargissant alors son enceinte. La prospérité de Rouen reposait principalement sur le commerce fluvial. Les marchands rouennais détenaient depuis Henri II le monopole de la navigation sur la Seine en aval de Paris. Ils expédiaient en Angleterre des vins et du blé et importaient de la laine et de l'étain. Les troubles liés aux impôts se multiplièrent à Rouen, avec des émeutes en 1281, l'assassinat du maire et le pillage des maisons nobles. Devant l'insécurité, Philippe IV le Bel supprima la commune et retira aux marchands le monopole du commerce sur la Seine. Le souverain rétablit la commune en 1294.

En 1292 Philippe le Bel crée le "Clos aux galées", premier arsenal de France, sur la rive gauche de la Seine. (Après sa destruction en 1418, il est reconstruit en 1451. Le dernier bateau construit sort en 1532).

En 1306, Philippe le Bel décida d'expulser la communauté juive de France et Rouen perdit 5 000 à 6 000 habitants reconnaissables à leur rouelle et installés dans la rue aux Juifs (vicus judaeorum) ou plus largement dans la juiverie rouennaise (terra judaeorum). Dans un document promulgué à Pacy en février 1307, le roi cède aux maire, jurés et commune de Rouen, toutes les terres, maisons, cours, jardins, tous les biens et toutes les propriétés immobilières ainsi que le cimetière (« cimetière as Juieulz ») appartenant précédemment aux juifs de la ville « et dans la banlieue ».

La guerre de Cent Ans : Rouen au cœur du conflit

Rouen devient très tôt un enjeu stratégique dès l’ouverture de la guerre en 1337. Sa richesse drapière, son port fluvial et ses liens historiques avec l’Angleterre en font une cible privilégiée pour les chevauchées anglaises et les rébellions normandes. La cité oscille ainsi entre raids, occupations et reconquêtes, subissant de plein fouet les aléas du conflit qui durera plus d’un siècle.

Premières tensions et chevauchées (1337–1364)

1337 : début officiel de la guerre de Cent Ans, les Anglais lancent des incursions destructrices en Normandie, pillant campagnes et faubourgs autour de Rouen. En juillet 1348, la peste noire touche Rouen, qui perd un tiers de sa population.

Après 1350, les murs d'enceinte de la ville de Rollon et ceux de Saint Louis sont abattus et remplacés par une vaste enceinte s'étendant jusqu'au faubourg Saint-Hilaire (de nos jours les boulevards intérieurs reprennent exactement son tracé). Les finances royales étant exsangues, les travaux traînèrent en longueur mais, en 1415, la défaite d'Azincourt, avec des contributions extraordinaires en argent et en corvées imposées à la population permet en hâte son achèvement.

1356 : le dauphin Jean (futur Jean II) convoque la noblesse normande dans le château de Rouen pour organiser la défense face aux compagnies soudoyées et aux partisans de Charles le Mauvais de Navarre. 1358–1364 : guerres civiles entre factions pro-françaises et pro-anglaises, la population rouennaise se déchire et les combats passent souvent par la ville elle-même. En 1382, une révolte urbaine importante éclate, la révolte de la Harelle, qui est cruellement réprimée par les troupes royales. Les impôts sont augmentés et les privilèges de Rouen pour le commerce sur la Seine abolis.

Conquête anglaise et occupation (1417–1429)

Août 1417 : débarquement d’Henry V à Touques, suivi d’une campagne éclair qui s’empare de toutes les forteresses normandes en moins de deux ans.

En janvier 1418, en plein affrontement entre Armagnacs et Bourguignons, le parti du duc de Bourgogne, Jean sans Peur reprend la place. Le roi d'Angleterre, Henri V, débarque le 1er août sur les côtes françaises, après avoir fait dans un premier temps la conquête de la Basse-Normandie, dès mai 1418. Il rassemble ses troupes à Bernay et entreprend, après avoir isolé la ville en direction de Paris et de la Picardie, sa marche sur Rouen, capitale de la Normandie et deuxième ville du royaume après Paris.

29 décembre 1418 – 19 janvier 1419 : siège de Rouen, la ville finit par capituler après quatre mois de blocus et de bombardements méthodiques. Les institutions municipales passent sous autorité anglaise, imposant taxes et garnisons étrangères.

29 décembre 1418 – 19 janvier 1419 : siège de Rouen, la ville finit par capituler après quatre mois de blocus et de bombardements méthodiques. Les institutions municipales passent sous autorité anglaise, imposant taxes et garnisons étrangères.

Le siège, commencé le 29 juillet 1418, est long ; la ville est défendue par une garnison de 1 500 hommes d'armes, Bourguignons et étrangers, commandés par Guy le Bouteiller et ses lieutenants : Jean de Neufchâtel, Antoine de Toulongeon, le Bâtard de Thian, le Bâtard d'Arly, le Grand Jacques condottiere lombard, la milice bourgeoise avec à leur tête Alain Blanchard et un détachement de canonniers aux ordres de maître Jean Jourdain. Elle est prise le 19 janvier 1419 par Henri V qui rattache la Normandie conquise, à l’exception du Mont-Saint-Michel, à la couronne anglaise.

Henri V meurt en 1422, la même année que le roi de France Charles VI, et son frère Jean de Lancastre, duc de Bedford, assure la régence, essayant de gagner les Rouennais à sa cause, ce qu'il réussit en partie. Devenu chanoine de la cathédrale Notre-Dame, il y est enterré à sa mort en 1435.

Jeanne d’Arc et la résistance rouennaise (1429–1431)

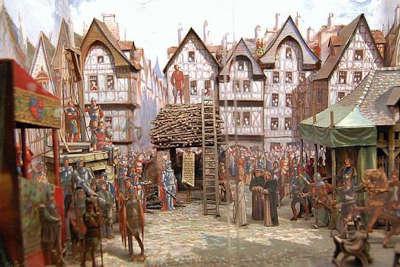

Rouen entre dans l’histoire nationale en 1431, lorsque Jeanne d’Arc, prisonnière des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, y est jugée et brûlée vive sur la place du Vieux-Marché. Aujourd’hui, une église moderne et un mémorial rappellent cet épisode marquant qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

1429 : l’insurrection française gagne du terrain, mais Rouen reste fermement occupée.

Février 1431 : procès de Jeanne d’Arc devant un tribunal en grande partie composé d’ecclésiastiques normands favorables aux Anglais. C'est à Rouen, capitale du pouvoir anglais et normand dans le royaume de France, que Jeanne d'Arc est jugée, et brûlée par le bourreau Geoffroy Thérage le 30 mai 1431, à l'instigation du duc de Bedford et du parti bourguignon, majoritaire à Rouen même dans la population. Cette année-là, le jeune Henri VI est couronné roi de France et d'Angleterre à Paris, avant de venir à Rouen où il est acclamé par la foule.

30 mai 1431 : Jeanne d’Arc est jugée pour hérésie et brûlée vive sur la place du Vieux-Marché, faisant de Rouen le théâtre d’un des épisodes les plus tragiques du conflit et galvanisant la résistance française à venir. Cet événement reste l’un des plus marquants de l’histoire de France. Aujourd’hui, l’église Sainte-Jeanne-d’Arc et un mémorial rendent hommage à la Pucelle d’Orléans.

Reconquête et fin de l’occupation (1449–1450)

Février 1449 : Charles VII, profitant de la faiblesse anglaise, lance une vaste offensive pour reprendre la Normandie.

30 juin 1449 : siège de Rouen, la ville rend les armes après un mois de résistance, marquant le retour de l’administration française. Le roi de France Charles VII reprend la ville, défendue par John Talbot à l'issue d'un siège de dix jours, dix-huit ans après la mort de Jeanne d'Arc et après 30 ans d'occupation anglaise.

Avril 1450 : défaite anglaise décisive à Formigny et perte de Cherbourg, scellant la reconquête complète de la Normandie et la fin effective de la guerre dans la région.

Renaissance et épanouissement culturel

Les chantiers, ralentis par la guerre de Cent Ans, se développent à nouveau. Les XVe et XVIe siècles voient l’essor des industries drapières et de l’imprimerie. Les échanges maritimes sur la Seine prospèrent, faisant de Rouen un port majeur. Enrichissement d’une bourgeoisie de marchands mécènes d’artistes et d’architectes. Édification de l’Église Saint-Maclou et de nombreux hôtels particuliers, symboles de la richesse renaissante. Ouverture de premières écoles et bibliothèques, prémices de l’esprit humaniste.

L'église Saint-Maclou, commencée sous l'occupation anglaise, finit par être achevée à la Renaissance. La nef de l'église abbatiale Saint-Ouen est enfin terminée, sans toutefois être complétée par une façade flanquée de deux tours. On construit la salle des pas perdus de l'actuel palais de justice. Le tout s'érige dans un style flamboyant, où se mêlent les premiers éléments décoratifs propres à la Renaissance dès le début du XVIe siècle. À cette époque, la cité est la plus peuplée du royaume après Paris, Marseille et Lyon.

La ville est aussi un centre artistique, inspirant plus tard des peintres comme Monet, qui immortalise la cathédrale dans une célèbre série de toiles. Rouen est l'un des foyers normands de la Renaissance artistique, grâce en particulier au mécénat des archevêques (Georges d'Amboise et son neveu, Georges II d'Amboise) et des financiers. Artistes et architectes tels Roulland Le Roux ont orné les maisons et les palais de décors italianisants, comme le Bureau des Finances, faisant face au portail de la cathédrale. On attribue au sculpteur Jean Goujon les vantaux de l'église Saint-Maclou.

La ville est aussi un centre artistique, inspirant plus tard des peintres comme Monet, qui immortalise la cathédrale dans une célèbre série de toiles. Rouen est l'un des foyers normands de la Renaissance artistique, grâce en particulier au mécénat des archevêques (Georges d'Amboise et son neveu, Georges II d'Amboise) et des financiers. Artistes et architectes tels Roulland Le Roux ont orné les maisons et les palais de décors italianisants, comme le Bureau des Finances, faisant face au portail de la cathédrale. On attribue au sculpteur Jean Goujon les vantaux de l'église Saint-Maclou.

5 octobre 1465 : Charles de France, frère de Louis XI, reçoit l’anneau, l’épée et la bannière ducales sous les voûtes de la cathédrale de Rouen, dernier grand acte cérémoniel lié au duché normand.

En novembre 1468, par lettres patentes, le roi Louis XI autorise la prolongation de la foire de Rouen, le Pardon Saint-Romain, jusqu'à six jours de durée, de sorte que la ville s'accroisse. Le 9 novembre 1469, Louis XI, après s'être fait remettre le 5 octobre 1465 lors des états généraux de Tours, l'anneau d'or, symbole de l'indépendance, puis de l'autonomie de la province, en séance de l'Échiquier, fait rompre sur une enclume l'anneau ducal.

L'essor économique de la ville à la fin du xve siècle est dû essentiellement aux draperies, mais aussi à la soierie et à la métallurgie. Les pêcheurs de Rouen vont jusqu'à Terre-Neuve pêcher la morue et en Baltique pêcher le hareng. Le sel vient du Portugal et de Guérande. Les draps sont vendus en Espagne, qui fournit alors la laine, et les Médicis font de Rouen le principal point de revente de l'alun romain.

Période Renaissance et Grand Siècle à Rouen (XVIe–XVIIe siècles)

La période qui s’étend du XVIe au XVIIe siècle voit Rouen consolider son statut de seconde ville de France avant d’entrer dans une longue phase de stagnation démographique et économique. Entre essor drapier, violences religieuses, rayonnement outre-mer et construction d’infrastructures urbaines, voici les grands traits de cette ère charnière.

Au début du XVIe siècle, Rouen est devenue le principal port français de commerce avec le Brésil, principalement pour les colorants de draperies. En effet, les manufactures de Rouen utilisent des teintures directement importées du Nouveau Monde, le rouge tiré de l'essence du bois-brésil, le bleu issu de la culture et la transformation de l’indigo. Cette fonction teinturière de la ville est confirmée par la présence des Florentins qui en font la plaque tournante de l'alun romain dans le Nord de la France. L'alun est un minéral permettant la fixation des pigments sur les textiles. Son exploitation est monopolisée par la papauté durant toute la période (Moyen Âge, Renaissance et époque moderne). La naumachie organisée en faveur de Henri II le 1er octobre 1550 montre que le royaume de France veut se doter d'un empire colonial en Amérique du Sud, avec comme centre d'impulsion les dynamiques ports normands.

L’industrie du drap reste le pilier de la prospérité rouennaise : tisserands, teinturiers et bourgeois marchands enrichissent la ville par l’exportation vers l’Italie et les Flandres. Les hôtels particuliers se multiplient le long des quais et dans les faubourgs : l’hôtel d’Hocqueville (aujourd’hui musée de la Céramique) illustre le luxe de la haute bourgeoisie normande. Le réseau de rues s’élargit et se pave, tandis que les ponts sur la Seine sont renforcés pour faciliter le transit des marchandises.

Troubles religieux et conséquences

Rouen, seconde ville du royaume au XVIᵉ siècle, se retrouve au cœur des conflits confessionnels dès l’arrivée de la Réforme. Entre implantation protestante, sièges militaires et politique de recatholicisation, la cité connaît un tourbillon d’événements qui marqueront durablement sa vie sociale et urbaine.

Essor du protestantisme à Rouen (1524–1561)

Rouen devient l’une des premières villes normandes à accueillir la Réforme : le protestantisme s’y implante dès 1524, et une première Église réformée est établie en 1546. En 1561, la communauté huguenote rouennaise réunit quatre pasteurs et environ 10 000 fidèles, soit 15 à 20 % de la population urbaine.

Dès 1560, les tensions entre communautés protestantes et catholiques se sont exacerbées. Le massacre de Wassy force les protestants à prendre les armes, c'est le déclenchement de la première guerre de religion. Le 15 avril 1562, la population protestante entre dans l'hôtel de ville et chasse le bailli. En mai, les troubles iconoclastes ont gagné la campagne. Le 10 mai, les parlementaires catholiques quittent Rouen. Le 18 septembre, la population demande son aide au comte de Montgommery, chef militaire des protestants en Normandie. Celui-ci fortifie et protège la ville avant l'arrivée de l'avant-garde royale.

Le siège de Rouen (28 septembre – 26 octobre 1562)

Le siège de Rouen (28 septembre – 26 octobre 1562)

La première guerre de Religion est déclenchée en 1562, la Normandie est divisée entre factions protestantes et catholiques. La première guerre de Religion voit Rouen victime de saccages protestants et de représailles catholiques, divisant durablement la population.

Au début de la première guerre de Religion, Rouen, deuxième ville du royaume, était tenue par les huguenots sous le gouvernorat de Gabriel Ier de Montgommery. Catherine de Médicis, craignant que les Calvinistes ne rejoignent les troupes anglaises via le traité d’Hampton Court, ordonne de reprendre la cité pour étouffer toute jonction extérieure. Le roi Charles IX, mineur, confie donc à sa régente et au duc François de Guise la mission de reprendre Rouen, plaçant la capitale normande au cœur de la lutte entre catholiques et réformés.

Plus de 30 000 soldats de l’armée royale assiègent la cité durant quatre mois, combinant bombardements et blocus des vivres. Gabriel Ier de Montgommery défend la ville contre l’armée royale catholique commandée sur le terrain par François de Guise et le lieutenant général du royaume, Antoine de Bourbon, père d’Henri IV. La garnison urbaine Huguenotes d’environ 3 000 hommes, essentiellement des milices bourgeoises et quelques compagnies de soldats de fortune sont sous le commandement de Montgommery.

Le 28 septembre 1562 : début du blocus. Les forces catholiques investissent la ville, coupent les ponts et asphyxient Rouen par un cordon de fourrageurs. En Automne 1562 : lancements réguliers de pièces d’artillerie depuis les hauteurs environnantes, visant les remparts et les portes Saint-André et Saint-Hélier. Les assiégés disposent de vivres de réserve mais souffrent vite de pénuries malgré quelques tentatives de ravitaillement par la Seine. L’hiver approchant, le froid et la dysenterie fragilisent la population civile et militaire à l’intérieur des murs.

Après avoir subi des pertes considérables, les catholiques s'emparent des redoutes du mont Sainte-Catherine qui domine la ville. Les deux camps utilisaient la terreur. Des messagers rouennais demandent alors l’aide de la reine d'Angleterre. Les Anglais envoient, en vertu du traité d'Hampton Court signé le 20 septembre 1562 avec Condé, des troupes pour soutenir les protestants et occupent Le Havre. Antoine de Bourbon est mortellement blessé le 16 octobre par un tir d’arquebuse alors qu’il longuait la muraille pour superviser un bombardement.

La capitulation a lieu le 26 octobre, c'est une victoire catholique. Malgré la chute de la ville, Gabriel de Montgommery parvient à s’échapper dans la nuit du 25 au 26 octobre, évitant la capture et laissant les catholiques remporter une victoire incomplète. Antoine de Bourbon succombe le 17 novembre 1562.

Après la reddition, les autorités installent un gouvernement militaire et mènent une politique de reconversion forcée : Confiscation des biens des huguenots et destruction des temples. Restauration du culte catholique dans les paroisses, retour des ordres religieux. Surveillance accrue des pratiques jugées « hérétiques » et procédures inquisitoriales. La mort d’Antoine de Bourbon renforce le prestige de François de Guise, devenu le principal chef catholique du royaume. L’édit de pacification d’Amboise (mars 1563) ouvre cependant la voie à un fragile équilibre, garantissant une tolérance limitée pour les protestants, y compris à Rouen.

La nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy est parvenue à Rouen fin août 1572 : Hennequier a essayé d'éviter le massacre aux protestants en les enfermant. Mais, entre le 17 et le 20 septembre, la foule a forcé les portes des prisons et égorgé les protestants qui s'y trouvaient. L’émergence de la Ligue catholique en 1585 ravive les hostilités.

1589 : Rouen se range sous la bannière de la Ligue catholique, chassant les derniers protestants de l’administration municipale. La Ligue catholique impose un climat de répression. En 1591, Henri IV, encore protestant, engage un nouveau siège pour reprendre la ville, mais doit lever l’assaut face à la résistance ligueuse acharnée. La ville a été plusieurs fois assaillie par Henri IV mais a résisté, notamment lors du siège de décembre 1591 à mai 1592, avec l'aide de l'armée espagnole du duc de Parme.

L’Édit de Nantes sonne la fin des hostilités (1598). L’édit promulgué par Henri IV en 1598 accorde la liberté de culte aux protestants, incluant certaines concessions spéciales pour la Normandie. À Rouen : réouverture des lieux de culte réformés dans des quartiers désignés. Rétablissement progressif des droits civils et politiques des huguenots. Rappel à l’ordre des ligueurs et fin de la violence organisée.

Rayonnement outre-mer et grandes explorations

Les armateurs rouennais financent des comptoirs en Afrique : en 1639, ils participent à la fondation de Saint-Louis du Sénégal, maillon du commerce triangulaire. Des fils de la ville, comme Cavelier de La Salle, découvrent le Mississippi et donnent son nom à la Louisiane, liant Rouen à l’expansion coloniale française. Une flotte de gabares normandes sillonne la Manche, le golfe de Gascogne et la mer des Antilles, transportant produits drapiers, céréales et vins.

Culture, sciences, enseignement, santé publique et infrastructures hospitalières

Culture, sciences, enseignement, santé publique et infrastructures hospitalières

Le Collège des Jésuites (futur lycée Corneille) accueille Blaise Pascal et développe l’enseignement des mathématiques et de la philosophie naturelle dès les années 1640. Pierre Corneille, issu d’une famille d’avocats rouennais, puise son goût du verbe et du théâtre dans cette cité humaniste et religieusement riche. Les congrégations religieuses (filles de la Providence en 1666) ouvrent des écoles et des hôpitaux, renforçant l’encadrement social et l’instruction.

L’épidémie de peste de 1631-1632 et plusieurs famines poussent à la construction, en 1654, d’un nouvel Hôtel-Dieu et de l’Hospice Général ; ces établissements desservent désormais tout l’ouest de la cité. Les murailles médiévales sont partiellement démantelées pour désengorger la ville, permettant l’éclosion de nouveaux faubourgs mal desservis mais plus salubres.

À partir de 1650, la concurrence hollandaise et britannique dans le commerce atlantique érode les marges des marchands rouennais. Le port, bien que toujours actif, perd son rôle de tête de réseau national ; les capitaux migrent vers Nantes, Bordeaux et Marseille. La ville se replie sur ses fonctions administratives et judiciaires (Parlement de Normandie), amorçant un lent déclin qui durera jusqu’au XIXe siècle. L'échiquier permanent de Normandie, installé à Rouen en 1499 par Georges d'Amboise, a été transformé en parlement par François Ier en 1515 et a été, jusqu'à la Révolution française, le lieu de pouvoir de la province. Il avait des compétences judiciaires, législatives et exécutives sur les affaires normandes, n’ayant au-dessus de lui que le conseil du roi. Il avait également compétence sur la gestion du Canada français.

Pour approfondir votre connaissance de cette époque, vous pouvez :

- Lire L’Abbaye des Conards de Rouen et les protestants (XVIe–XVIIe siècles) de Matéo Faget pour saisir les querelles religieuses.

- Visiter le musée Le Secq des Tournelles pour voir des instruments scientifiques et artisanaux issus du Grand Siècle.

- Visitez le Musée protestant de Normandie pour une immersion dans l’histoire locale des huguenots.

- Explorez les archives du Parlement de Normandie au Palais de Justice pour consulter les procès-verbaux.

- Consultez Les guerres de Religion en Normandie sur histoire-normandie.fr pour un panorama régional détaillé.

Révolution française et Empire

La Révolution française à Rouen (1789–1799)

Rouen, deuxième ville du royaume, était frappée par une profonde crise économique et sociale à la veille de 1789. La population souffre de la faim, surtout à la « soudure » estivale, ce qui provoque des émeutes de subsistance. Les cahiers de doléances préparés pour les États généraux reflètent surtout la voix de la grande bourgeoisie, tandis que la noblesse et le clergé s’arc-boutent sur leurs privilèges, à l’exception de quelques réformistes comme le marquis d’Herbouville.

Ville très modérée pendant la Révolution, Rouen est considérée comme fidèle au régime monarchique. Au printemps 1789, Rouen rédige ses cahiers de doléances pour les trois ordres. Celui du Tiers État, rédigé par l’avocat Thouret, ne prend guère en compte les revendications des plus pauvres, illustrant la domination politique de la bourgeoisie marchande. En 1789, la ville a pour gouverneur Charles d'Harcourt (1743-1820), marquis d'Olonde, qui représentait la noblesse aux États Généraux de Coutances.

Pendant l’été 1789, la disette atteint son paroxysme et dégénère en émeutes urbaines. Les habitants descendent dans les rues pour réclamer du pain, marquant l’une des premières révoltes populaires de la Révolution à Rouen.

Après la Révolution de 1789, de nouvelles structures de pouvoir s’installent à Rouen : Élection du conseil général de la commune par les « citoyens actifs ». Transformation de la ville en chef-lieu du département de la Seine-Inférieure. Émergence de clubs politiques et multiplication des journaux, dont le Journal de Rouen. La loi sur la constitution civile du clergé, votée en 1790, divise profondément les Rouennais : Les « jureurs » prêtent serment à la Constitution, tandis que les « réfractaires » refusent.

À l'été 1792, alors que la royauté vit ses dernières semaines, un certain nombre de ministres fidèles au régime, dont Molleville, Malouët et La Porte, investissent Rouen et y mettent en place toutes les structures nécessaires pour accueillir Louis XVI qui, éloigné de Paris et de l'Assemblée nationale, aurait pu restaurer son pouvoir et organiser un véritable gouvernement contre-révolutionnaire. Mais Louis XVI, éternel indécis, préférera rester à Paris sous l'influence de l'Assemblée, anéantissant ainsi les dernières chances qu'il avait de briser la Révolution[réf. nécessaire]. Le drapeau rouge arboré à la Commune y fut remplacé par le drapeau blanc le 6 septembre 1792 bien que la suppression de la taxe du pain amenât un conflit où plusieurs personnes furent tuées. Le 12 janvier 1793 fut signée sur la place de la Rougemare une pétition pour que le sort de Louis XVI fût l'objet d'un appel à la Nation : une rixe étant survenue, les cocardes tricolores furent arrachées, et l'arbre de la liberté scié et brûlé. La pétition destinée à la Convention, au sujet de la condamnation de Louis XVI, ne fut signée le 20 février que du maire et du greffier.

À l'été 1792, alors que la royauté vit ses dernières semaines, un certain nombre de ministres fidèles au régime, dont Molleville, Malouët et La Porte, investissent Rouen et y mettent en place toutes les structures nécessaires pour accueillir Louis XVI qui, éloigné de Paris et de l'Assemblée nationale, aurait pu restaurer son pouvoir et organiser un véritable gouvernement contre-révolutionnaire. Mais Louis XVI, éternel indécis, préférera rester à Paris sous l'influence de l'Assemblée, anéantissant ainsi les dernières chances qu'il avait de briser la Révolution[réf. nécessaire]. Le drapeau rouge arboré à la Commune y fut remplacé par le drapeau blanc le 6 septembre 1792 bien que la suppression de la taxe du pain amenât un conflit où plusieurs personnes furent tuées. Le 12 janvier 1793 fut signée sur la place de la Rougemare une pétition pour que le sort de Louis XVI fût l'objet d'un appel à la Nation : une rixe étant survenue, les cocardes tricolores furent arrachées, et l'arbre de la liberté scié et brûlé. La pétition destinée à la Convention, au sujet de la condamnation de Louis XVI, ne fut signée le 20 février que du maire et du greffier.

La réaction en faveur de l'ordre se manifesta le 1er janvier 1795 : la statue de Marat et le bonnet rouge furent renversés et jetés à la Seine : le 21, le représentant Duport fit mettre en liberté un grand nombre de religieuses. En février, Gratien, l'évêque constitutionnel des Côtes-de-la-Manche (nom imposé par le schisme au diocèse de Rouen), rentra à la Cathédrale. Le 9 mars, le conseil de la commune déclara qu'aucun culte ne serait troublé et, dès la fin du même mois, on rouvrit quelques églises.

Bien que plutôt favorable aux Girondins, Rouen échappe à une insurrection fédéraliste et ne connaît pas d’exécutions massives (1793–1794). Sous la Terreur : application du maximum des prix et des salaires. La cathédrale Notre-Dame devient « temple de la Raison » et Saint-Ouen se transforme en manufacture d’armes. Nombreuses arrestations sans l’ampleur des exécutions parisiennes. La fin de la Terreur coïncide avec une crise sociale aiguë. Entre 1794 et 1797, Rouen compte environ 50 000 indigents sur 80 000 habitants, provoquant émeutes et pillages alimentaires.

La période napoléonienne à Rouen (1799–1815)

Après les secousses révolutionnaires, le Consulat puis l’Empire instaurent un régime centralisé et modernisent l’administration française. Rouen, chef-lieu du département de la Seine-Inférieure, devient le siège d’une préfecture qui applique le nouveau Code civil et coordonne les réquisitions pour les armées impériales.

Napoléon Bonaparte séjourne à deux reprises dans la cité normande, imprimant sa marque sur son développement : Novembre 1802 : en tant que Premier consul, il visite la manufacture des frères Sévenne, acteur majeur du textile rouennais. 1810 : déjà Empereur, il revient pour superviser l’avancement des travaux urbains et saluer les troupes stationnées dans la région.

Pour relancer l’économie, Napoléon encourage tout particulièrement l’industrie drapière et cotonnière : Subventions et droits de douane protecteurs renforcent la compétitivité des manufactures locales. Rouen voit croître le nombre de filatures hydrauliques sur la Seine, créant de nouveaux emplois et dynamisant les faubourgs. Sous l’impulsion de l’Empereur, un vaste programme de remaniement de la voirie et des quais de Seine est lancé : Renforcement des quais pour faciliter l’embarquement des marchandises et la pesée des marchandises. Pavage des rues principales et création de perspectives plus larges, prémices des transformations haussmanniennes. En 1813, l'impératrice Marie-Louise posa solennellement la première pierre du pont de pierre (actuel pont Corneille).

L’ensemble de ces aménagements figure en bas-relief sur le socle de la statue de Napoléon, érigée en 1865, qui commémore sa visite en novembre 1802 à la manufacture des frères Sévenne. L'hiver de 1829-1830 est très rigoureux ; la Seine resta gelée quatre mois. La pandémie de choléra de 1832 fit à Rouen de grands ravages.

Lors de la Révolution de 1848, Rouen est partiellement insurgée : en témoigne l'incendie du pont aux Anglais. Les troupes déployées sont d'abord menées par le général de Castellane. Les barricades, dressées dans la rue Saint-Julien ainsi que dans le quartier Martainville par les émeutiers, sont réprimées par l'usage de canons sous les ordres du général Ordener à partir du 2 avril 1848. Le Rouennais Charles Cord'homme en dresse plus tard son souvenir.

Pendant la guerre de 1870, le lundi 5 décembre, l'armée prussienne entra à Rouen, sous les ordres du comte de Manteuffel ; ils furent remplacés par le XIIIe corps d'armée du grand-duc de Mecklembourg-Schwerin. Rouen est alors occupée par les Prussiens, qui se composaient, au 9 janvier 1871, de 16 bataillons et 16 escadrons sous le commandement du général Ferdinand von Bentheim. Rouen a été l'une des rares villes de province qui aient conservé sa garde nationale jusqu'en 1871. Les troupes d'occupation ne quittèrent la ville que le 22 juillet. Malgré ce contexte, dès 1871 une grève mobilise 3 600 tisseurs.

Au mois de mai 1885, sur le quai Cavelier-de-La-Salle a lieu l'embarquement, sur le bâtiment de transport militaire Isère commandé par Gabriel Lespinasse de Saune, des caisses contenant les pièces de la statue de la Liberté. Le 20 mai, le navire quitte le port à destination de New York. Il est salué par le maire Louis Ricard.

Époque contemporaine

Première Guerre mondiale

Lors de la Première Guerre mondiale, Rouen a servi de base à l'armée britannique. Rouen devient l’une des deux bases britanniques les plus importantes en France, aux côtés du Havre. Son port fluvial, renforcé par des quais modernisés, se hisse au premier rang national pour le tonnage acheminé vers le front ; ce dynamisme fait de la capitale normande un pivot logistique essentiel pour l’effort de guerre allié.

Le 2 août 1914, les gens y attendent la mobilisation générale. En effet, une dépêche est affichée à la porte de la recette principale des postes, rue Jeanne-d'Arc. « La nouvelle de la mobilisation générale a été apprise à Rouen à quatre heures, elle se répand en ville avec une rapidité incroyable. Partout elle est accueillie avec le même calme, le même sang-froid. C'est admirable et réconfortant au plus haut point. » L'ordre de mobilisation est lancé presque à la même minute dans tout le département, il est porté à la connaissance des populations grâce aux cloches et aux tambours.

La ville accueille des convois de soldats, de munitions et de matériels transitant par voie ferrée et fluviale. Des services militaires d’administration et de suivi des unités sont installés dès 1914, faisant de Rouen un centre de coordination pour le ravitaillement et le rapatriement des corps depuis le front nord-est jusqu’aux cimetières et hôpitaux locaux.

Plusieurs dizaines d’hôpitaux de campagne, casernes transformées et salles prêtées par des couvents ou des écoles ouvrent leurs portes aux blessés. Les archives départementales conservent les dossiers de ces établissements, qui témoignent de milliers de patients pris en charge, des innovations chirurgicales et des associations de bénévoles mobilisées pour l’accueil et le soutien moral des soldats.

Rouen sert également de refuge aux populations civiles évacuées des zones envahies ou menacées. Des milliers de Belges et de Français des Ardennes et du Nord passent par la ville : des centres d’hébergement improvisés voient le jour, gérés par la Croix-Rouge et les comités de secours, dont les fonds documentaires figurent parmi les plus riches des archives locales. En effet, de nombreux Belges se réfugient à Rouen pour échapper aux Allemands. Un comité central des réfugiés est créé afin de récolter des dons. La mairie de Rouen a décidé d'attribuer le nom de boulevard des Belges au boulevard Cauchoise, afin de leur rendre hommage.

Le 11 juillet 1917, la reine consort du Royaume-Uni Mary de Teck entreprend une visite à Rouen. Elle y a visité un hôpital australien, les salles militaires de l'Hôtel-Dieu, l'institut belge de Bonsecours pour la fabrication des membres artificiels. Ensuite, elle a visité les établissements anglais et installations de la rive gauche, des hôpitaux au Madrillet, puis s'est rendue à l'hôpital de la Croix-Rouge.

La proximité du front entraîne quelques bombardements ponctuels sur les quartiers industriels et les installations portuaires. Les fonds militaires et civils relatent l’ampleur des dégâts, les opérations de secours et les réparations entreprises pendant et après le conflit pour remettre en service les infrastructures vitales de la ville. L'armistice est signé le 11 novembre 1918.

Les Archives départementales de Seine-Maritime conservent un impressionnant ensemble de documents : rapports militaires, plans de défense, photographies, correspondances et bulletins de guerre. Ces collections constituent aujourd’hui un socle historique pour comprendre l’ampleur du rôle de Rouen durant le premier conflit mondial.

Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été héroïquement défendue par le 5e groupe franc motorisé de cavalerie (GFC), Rouen est occupée par l'armée allemande du 9 juin 1940 au 30 août 1944. Le dimanche 9 juin 1940, au 11 rue de Bihorel, les Allemands massacrent à la mitrailleuse des civils et des soldats noirs ou algériens. Par la suite, 121 hommes d'origine africaine sont assassinés, et enterrés à l'emplacement actuel du Musée de l'éducation.

En début de matinée, le corps blindé allemand du général Hermann Hoth, avec les 5e et 7e divisions de Panzer de Lemelsen et de Rommel, amorçant une double manœuvre de débordement de Paris, arrive à Rouen. Ce secteur défensif appuyé sur la Seine, de plus d'une centaine de kilomètres entre l'embouchure du fleuve et Vernon, avait été constitué à la hâte le 28 mai aux ordres du général Duffour, commandant la 3e Région militaire, la défense de la ville de Rouen proprement dite et de ses quatre ponts étant sous la responsabilité du général Lallemand. Sur la rive droite de Rouen, des barricades sont établies devant chaque pont, et elles sont couvertes par le feu des armes présentes.

Au pied du pont Corneille, les troupes sont disparates. Toutes celles descendant du plateau de Bonsecours se trouvent postées à Rouen par le coordonnateur de la défense de Rouen, le commandant Lalande, de l'état-major du général Duffour. Au pied du pont Corneille donc, on trouve une quantité d'hommes appartenant à des unités différentes : 31e régiment régional, un peloton antichars de cavalerie qui vient de prendre à partie les blindés de Rommel à Boos, un char Somua S35, deux chars FT de 1918, le 5e GFC avec deux automitrailleuses de découverte, des groupes de gardes mobiles des 1re et 3e Légions de Garde républicaine mobile, des sapeurs du 3e Génie qui doivent faire exploser le pont.

Après un combat avec les Panzer qui descendent la rue de la République, le tablier sud du pont Corneille saute, bientôt suivi par le tablier nord. Devant le pont, on recueille de nombreux cadavres ; on ignore le nombre des victimes projetées dans la Seine en raison du souffle de l'explosion. L'adjudant Louis Cartron, qui est aussi le grand-père du général Jullien, figure parmi les défenseurs tués à l'ennemi.

En ce début de conflit, Rouen subit un important incendie qui détruit tout le quartier ancien entre la cathédrale et la Seine. Les Allemands laissent brûler le quartier en empêchant les pompiers d'intervenir.

Dès le 2 octobre 1940, les Juifs font l'objet d'un premier recensement. Le 3, ils sont exclus de la fonction publique. Le 16, ils doivent faire apposer un timbre portant l'inscription « JUIF » à l'encre rouge. Le 31, les commerces doivent afficher un panneau avec la mention « Jüdisches Geschäft – Magasin juif ». L'imprimeur Pierre-René Wolf, dont le commerce est situé rue de la Pie, refuse d'appliquer cette mesure. Il expose dans sa vitrine les décorations militaires de sa famille, dont sa propre croix de guerre 1914-1918.

Les mouvements de Résistance s’organisent dès 1940, rassemblant communistes, socialistes, gaullistes et syndicats : de petits réseaux mènent actions de sabotage et de renseignement.

Constitution de petits groupes (3–10 personnes) connaissant parfaitement le terrain. Collecte d’informations sur les positions allemandes, mouvements de troupes et installations portuaires. Transmission radio ou filaire aux services alliés (BCRA, SOE) pour préparer offensives et raids. Sabotages ciblés : coupure de lignes téléphoniques, destruction de voies ferrées, incendies d’installations militaires. Rédaction, impression et diffusion de journaux clandestins (tracts, pétitions) pour informer et maintenir le moral. Organisation de réunions privées, refuges de discussion et formations à la désobéissance civile. Appel au boycott des produits allemands et incitation à la grève pour perturber l’économie occupante.

Création de réseaux pour accueillir et camoufler les aviateurs alliés abattus près de Rouen. Coordination avec les services britanniques pour acheminer évadés vers l’Espagne ou Londres. Fourniture de faux papiers, vêtements civils et vivres pour faciliter les déplacements. Réunions clandestines en forêts et zones rurales voisines pour recruter et former des maquisards. Constitution de caches d’armes (grenades, fusils, explosifs) dissimulées dans des caches secrètes.

La Gestapo s’installe rue du Donjon, où elle torture les résistants avant de les incarcérer dans les cachots du Palais de Justice ou à la prison Bonne-Nouvelle.

Le 29 mars 1941 est institué le Commissariat général aux questions juives, confié à Xavier Vallat. Une police aux questions juives (PQJ) est créée le 19 octobre. Elle ouvre une antenne régionale à Rouen, au 1 rue de Fontenelle, confiée à André Coulon, un ancien membre des Croix-de-Feu. Son rôle est de traquer les Juifs qui ne se conformeraient pas à la loi, mais aussi d' « aryaniser » les entreprises juives. Ces « policiers » se montrent tellement corrompus que la PQJ est supprimée en juillet 1942, et remplacée par la « section d'enquête et de contrôle » (SEC), qui ne se comportera guère mieux.

En juin 1941, les Allemands organisent des rafles de militants communistes, mais des Juifs russes sont également arrêtés. Les rafles se succèdent en 1942, notamment à la suite des actions de la résistance. On arrête les supposés « criminels judéo-bolcheviques ». Dans la nuit du 6 au 7 mai, 77 Juifs, en majorité français, sont arrêtés, emprisonnés à la prison Bonne nouvelle, et transférés le 12 mai à Drancy. 56 d'entre eux seront déportés à Auschwitz. Seuls quatre étaient en vie à la libération du camp. Après cette rafle, les Juifs sont systématiquement traqués.

Une nouvelle rafle a lieu les 9 et 10 octobre. Ses résultats sont modestes et les policiers semblent avoir des difficultés à localiser certains Juifs. Il faut dire qu'à l'été, l'obligation du port de l'étoile jaune et les rafles dont beaucoup de Français ont été témoins, ont suscité des réactions de réserve, et même de franche indignation dans la population. L'intervention des églises catholique et protestante, ainsi que de certains diplomates étrangers a rendu les opérations des nazis et de la police plus difficiles et moins « fructueuses »136. Les Juifs eux-mêmes utilisent désormais des stratagèmes variés pour échapper à l'arrestation. Néanmoins, 44 Juifs, adultes et enfants sont envoyés à Drancy le 15 octobre, accompagnés par un détachement de gendarmes français.

En 1943, le donjon médiéval sert d’abri public puis est transformé en bunker par les Allemands, qui lui ajoutent une dalle de béton armé de plus de 2 m d’épaisseur ; ces aménagements seront conservés après la Libération.

Une nouvelle rafle aura lieu du 15 au 17 janvier 1943. L'ordre vient du capitaine SS Röthke, et a pour but de « liquider le département de ses Juifs ». À nouveau, c'est la police française, sous l'autorité du préfet Parmentier, qui est chargée de l'exécution. 56 Juifs, raflés dans tout le département sont transportés à Drancy le 18 janvier138. En tout, 222 personnes sont internées, puis envoyées à Auschwitz dans différents convois. Denise Holstein, qui a laissé un témoignage poignant de son expérience, et Georges Erdelyi seront les seuls survivants.

De violents bombardements entre 1942 et 1944 fait par les Alliés visent notamment les ponts sur la Seine et la gare de triage de Sotteville-lès-Rouen (rue Eau de Robec, rue du Vieux-Palais, quartier des Carmes).

Les deux bombardements ayant fait le plus de victimes et de dégâts ont été celui du 19 avril 1944 par la Royal Air Force, qui fit 816 morts et 20 000 sinistrés dans la ville et endommagea fortement la cathédrale et le Palais de justice, puis celui de la « semaine rouge », mené par les Américains du 30 mai au 5 juin 1944 et au cours duquel une partie de la cathédrale et son quartier sud ont à nouveau brûlé.

Le 30 août 1944, les Allemands battent en retraite et les Canadiens de la 3e Division d'infanterie libèrent Rouen. Les troupes canadiennes ouvrent la voie à la libération. La ville se présente alors comme un vaste champ de ruines : on recense environ 2 000 morts et 40 000 sinistrés, les ponts étant toujours hors service et le port gravement endommagé. La reconstruction s’amorce dans un climat de ruine et de désolation, illustrant la dureté du conflit sur le plan civil et matériel.

Durant près de quatre ans, les Rouennais subissent la répression nazie : arrestations d’otages, tortures, exécutions sommaires et déportations se multiplient. L’économie locale est paralysée ; commerces et usines tournent au ralenti, aggravant les pénuries de denrées.

Dès 1945, un plan de réhabilitation est mis en place : Jacques Gréber propose de rehausser les quais, d’élargir la voirie et de créer de nouveaux quartiers résidentiels en déplaçant les installations industrielles polluantes. Les ponts provisoires sont remplacés progressivement et plusieurs édifices historiques, dont la cathédrale et le Donjon, font l’objet de restaurations patrimoniales. Les choix urbanistiques de l’immédiat après-guerre détermineront durablement le visage contemporain de Rouen.

La persécution des Juifs

Dans le cadre général de la persécution des Juifs sous l'occupation nazie et le régime de Vichy, le cas de Rouen est une tragique exception. Alors qu'environ 75 % des Juifs de France ont été sauvés (généralement par des Français), « la quasi totalité des Juifs restés à Rouen pendant la Seconde Guerre mondiale [ont] été déportés et assassinés », écrit l'historienne rouennaise Françoise Bottois.

Ce fait s'explique par une conjonction de facteurs. Tout d'abord, Rouen prend rapidement un caractère stratégique pour les Allemands. C'est un port fluvial important, proche de la zone côtière, et la présence de l'occupant y est particulièrement dense. Rouen est le siège de nombreuses administrations allemandes : le Militärbefehlshaber West (Commandement militaire pour l'Ouest), le Sipo-Sd (la Gestapo, installée 9 rue du Donjon), la Feldkommandantur (à la mairie de Rouen), la Feldgendarmerie (Police militaire, installée au commissariat central) et d'autres encore. Dans leur délire idéologique, les nazis se croient tenus d'éliminer les Juifs de la région, compte tenu du « danger » qu'ils représentent.

Le second facteur, c'est l'étonnante « bonne volonté » des autorités françaises pour appliquer avec zèle les mesures prises contre les Juifs par les autorités d'occupation ou par le régime de Pétain. Les Préfets régionaux René Bouffet, auquel succède André Parmentier sont deux antisémites notoires, proches du PPF, qui ne montreront jamais la moindre hésitation dans l'application des décisions les plus humiliantes et les plus cruelles, à l'encontre de personnes qui n'ont pas transgressé la loi.

Enfin, la présence à Rouen d'une antenne de la Police aux questions juives, tenue par des antisémites acharnés (et par ailleurs corrompus) jouera également un rôle important. Il faut inversement souligner le courage du maire (désigné par les Allemands en juin 1940), Maurice Poissant, qui aura fait ce qu'il pouvait pour protéger ses administrés, juifs ou non, notamment au moment des rafles de 1942.

Un juste parmi les nations : le docteur Georges Lauret

Linda Ganon, née Alalouf, est de nationalité turque. Elle a 43 ans lors de la rafle de janvier 1943. Lorsque les policiers arrivent, elle simule une fausse couche, et demande à être hospitalisée avec ses deux filles, Paulette et Gaby. À la maternité de l'hospice général, elle est examinée par le chef du service, le docteur Georges Lauret, à qui elle dit la vérité, et qui accepte de la garder. Il diagnostique une maladie mystérieuse, malgré la présence d'un médecin allemand. Linda Ganon et ses filles resteront à l'hospice jusqu'à la libération. Georges Lauret recevra le titre de « juste parmi les nations » en 2004, à titre posthume. On doit constater que son comportement est apparemment resté sans exemple à Rouen.

Voici quelques figures emblématiques de la Résistance dans la région de Rouen, dont les actions ont marqué l’histoire locale et nationale :

Étienne Achavanne : dès juin 1940, il sectionne les lignes téléphoniques entre la Feldkommandantur de Rouen et la base aérienne de Boos, perturbant les communications de la Luftwaffe. Arrêté, jugé par un tribunal militaire allemand, il est fusillé le 4 juillet 1940. Il est considéré comme l’un des premiers résistants normands exécutés. Une plaque lui rend hommage au stand des fusillés à Grand-Quevilly.

Groupe Morpain : actif au Havre mais influent dans toute la Normandie, ce réseau clandestin de renseignement est l’un des premiers à se structurer dès l’été 1940. Collecte d’informations pour les services secrets britanniques, notamment sur les préparatifs de l’opération Seelöwe (invasion de l’Angleterre).

Serge Martin-Desgranges : membre actif de la Résistance rouennaise, il a contribué à la mémoire locale en documentant les parcours de résistants et en animant des projets pédagogiques. Son nom est associé à plusieurs publications de la Métropole Rouen Normandie sur les combattants de l’ombre.

Résistants espagnols à Rouen : en 1943, plusieurs groupes de réfugiés espagnols antifascistes s’engagent dans la Résistance rouennaise. Sabotage, renseignement et appui logistique dans les quartiers ouvriers de la rive gauche.

De nombreuses rues, écoles et bâtiments publics de l’agglomération rouennaise portent aujourd’hui les noms de ces résistants, pour honorer leur courage et leur sacrifice. De nombreux édifices religieux et civils ont été endommagés ou détruits par les bombardements et les incendies de la Seconde Guerre mondiale, mais la plupart des monuments les plus importants et les plus emblématiques de la cité ont été restaurés ou rebâtis.

Rouen aujourd’hui : un patrimoine vivant

Aujourd’hui, Rouen est une ville dynamique où l’histoire se vit au quotidien. Son centre historique, ses rues pavées, ses églises gothiques, ses musées et ses marchés racontent mille ans d’histoire. Chaque été, le festival Armada rassemble des voiliers du monde entier, perpétuant l’esprit maritime de la ville. Rouen attire chaque année des millions de visiteurs. L’Armada rappellent le lien indéfectible de Rouen avec la Seine et la mer.

Rouen n’est pas seulement un livre d’histoire à ciel ouvert : c’est une ville qui continue d’écrire sa légende. Que l’on vienne pour admirer la cathédrale, marcher sur les pas de Jeanne d’Arc ou flâner le long de la Seine, Rouen offre un voyage dans le temps inoubliable.

Pour continuer votre découverte :

- Montez au sommet de la cathédrale pour une vue imprenable.

- Parcourez le vieux marché Jeanne d’Arc et ses halles typiques.

- Plongez dans les archives du Musée des Beaux-Arts pour revivre Rouen à travers ses peintres.

- Visitez la Cité immersive Viking et les quais rénovés pour sentir l’esprit du premier duché.

- Découvrez les coulisses de la révolution industrielle au musée Le Secq des Tournelles.

Rouen regorge de sites historiques fascinants qui témoignent de son riche passé médiéval, religieux et artistique.

- Parlement de Normandie : Ancien palais de justice, ce bâtiment emblématique incarne le pouvoir judiciaire normand depuis le Moyen Âge. Son architecture gothique flamboyante est remarquable.

- Aître Saint-Maclou : Ancien cimetière du XVIe siècle, décoré de sculptures macabres liées à la peste noire. Aujourd’hui, il abrite des galeries d’art et des expositions culturelles.

- Donjon de Rouen : Seule tour restante du château de Rouen, datant du XIIIe siècle. C’est ici que Jeanne d’Arc fut emprisonnée avant son procès.

- Abbatiale Saint-Ouen : Église gothique majestueuse avec un orgue monumental et 80 vitraux. Ancienne abbaye bénédictine, elle est un chef-d’œuvre de l’art religieux normand.

Festivités historiques à Rouen

Rouen accueille chaque année plusieurs temps forts qui plongent la ville dans son passé médiéval et historique.

- Fêtes Jeanne d’Arc : En mai, la ville célèbre Jeanne d’Arc avec des défilés en costumes, des reconstitutions de batailles et un marché médiéval sous la bannière « 10 ans à cœurs battants ».

- Fêtes Médiévales de Rouen : Trois jours d’animations en plein cœur de la cité, avec combats, artisanat médiéval et spectacles de rue pour revivre l’ambiance du Moyen Âge.

- Marché médiéval des artisans : Des échoppes d’artisans (travail du cuir, du textile, créations médiévales) s’installent sur la rue Jeanne-d’Arc, le parvis de la cathédrale et autour du musée des Beaux-Arts durant tout le week-end festif.

Nos coups de cœur dans Rouen

Hébergement :

Restauration :

Les dernières news touristiques

N'oubliez pas !

Les lieux les plus enchanteurs sont souvent les plus vulnérables. L'affluence du tourisme pouvant fragiliser encore plus les lieux, veillez à en prendre soin et à ne laisser aucune trace de votre passage. Par respect pour les habitants et l'environnement, merci de respecter le droit de propriété et à la vie privée, respecter les panneaux signalétiques et consignes.

- Veillez à toujours respecter les biens et les personnes lors de votre passage et de ne pas pénétrer sur les terrains privés.

- Observez le code de la route en tous lieux et en toutes circonstances, et soyez courtois avec les autres usagers que vous pourrez croiser sur votre chemin.

- Camping et Feux interdits (pas de barbecue) - La nature est fragile et des chutes de pierres sont parfois fréquentes.

- Veuillez ramasser vos déchets avant de partir. Plus que les sacs plastiques ou les pailles, ce sont les mégots de cigarettes qui pollueraient le plus les océans. les filtres à cigarettes se dégradent très lentement. Deux ans en moyenne. L'un des "petits gestes élémentaires" à accomplir : ne plus jeter ses mégots par terre. Pensez boite à mégots.

Soyez vigilants et attentifs à tous ces petits gestes pour que nos petits et grands paradis le reste encore de nombreuses années et que les personnes qui passeront derrière nous en profitent tout autant.

Préparez vos vacances à Rouen avec nos partenaires

Trouver un séjour à Rouen avec nos partenaires

Normandie tourisme Seine-Maritime Histoire

Ajouter un commentaire