Histoire des Alpes-de-Haute-Provence (04)

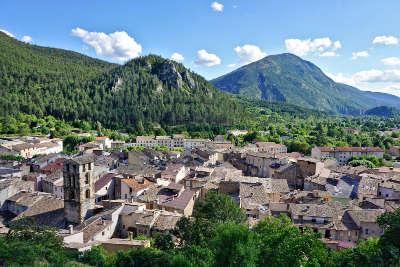

Nichées entre Provence et Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence ne séduisent pas seulement par leurs paysages grandioses et leurs villages perchés : elles portent en elles une histoire riche, façonnée par les hommes depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Partons à la découverte des grandes étapes de ce territoire, où nature et civilisation se sont toujours entremêlées.

Nichées entre Provence et Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence ne séduisent pas seulement par leurs paysages grandioses et leurs villages perchés : elles portent en elles une histoire riche, façonnée par les hommes depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Partons à la découverte des grandes étapes de ce territoire, où nature et civilisation se sont toujours entremêlées.

Les Alpes-de-Haute-Provence forment aujourd’hui un territoire où la géologie, la mosaïque de villages perchés et le climat méditerranéen racontent plus de deux mille ans d’histoire. De la présence néolithique aux grandes manœuvres de l’après-guerre, cette région a toujours joué un rôle de carrefour entre Alpes et Provence. Plongeons dans les étapes clés qui ont façonné son identité exceptionnelle.

Pourquoi découvrir l’histoire des Alpes-de-Haute-Provence ?

Parce qu’elle offre une clé de lecture unique sur ce département : chaque village, chaque vallée raconte une page du passé. Visiter les Alpes-de-Haute-Provence, c’est plonger dans un récit où la nature majestueuse dialogue avec les traces laissées par les hommes au fil des siècles.

Histoire des Alpes-de-Haute-Provence : un territoire entre montagnes et civilisations !

La Préhistoire dans les Alpes-de-Haute-Provence

La Préhistoire locale s’étend sur plus de 400 000 ans, comme en témoignent les vestiges du site de Baume Bonne à Quinson. Cette grotte et son abri sous roche, perchés au-dessus du Verdon, ont accueilli des groupes de chasseurs de chevaux et de tahrs dont les outils en pierre taillée révèlent une maîtrise progressive des techniques de débitage et d’aménagement de l’habitat. Les gorges du Verdon constituent l’un des hauts lieux paléolithiques du département, avec près d’une soixantaine de gisements répertoriés le long de ses falaises et berges. Ces sites offrent un panorama exceptionnel de l’occupation humaine durant tout le Paléolithique, entre traces de foyers aménagés et concentrations de galets taillés.

Les premières occupations humaines datent du Paléolithique, avec des vestiges découverts dans les gorges du Verdon. À partir du Paléolithique moyen, apparaissent de nouveaux modes de vie : l’usage systématique du feu et l’organisation de camps saisonniers témoignent d’une complexification sociale et d’échanges accrus entre groupes. Ces innovations préfigurent l’évolution culturelle vers la fin de cette grande ère. Le Néolithique débute vers 6000 av. J.-C. et transforme durablement le territoire. L’agriculture et l’élevage s’installent, les premières communautés bâtissent des maisons en pierre sèche, exploitent les ressources végétales locales et tissent des réseaux d’échanges préfigurant les futurs villages fortifiés de l’Antiquité. Au Néolithique, les communautés sédentarisées laissent derrière elles des villages circulaires en pierre sèche.

Les grottes de Quatrefages et les abris sous roche des vallées alpines révèlent des peintures, outils et vestiges de la vie quotidienne. Ces témoignages montrent à quel point ces montagnes furent un refuge et un lieu de passage dès les origines. Les objets découverts dans le Verdon sont exposés au Musée de la Préhistoire de Quinson, conçu par l’architecte Norman Foster. Le parcours muséographique immerge le visiteur dans cette épopée humaine, depuis les premières bifaces jusqu’aux refinements techniques de la fin du Paléolithique.

Les Gaulois et la conquête romaine

Au Ier siècle avant J.-C., les tribus celto-ligures, comme les Voconces ou les Sogiontiques, peuplaient ces terres. L’arrivée des Romains marque un tournant : construction de routes, thermes et cités. La ville de Digne, alors Dinia, devient un centre important, tandis que la Via Domitia relie l’Italie à la Gaule en traversant la région.

Au Ier siècle avant J.-C., les tribus celto-ligures, comme les Voconces ou les Sogiontiques, peuplaient ces terres. L’arrivée des Romains marque un tournant : construction de routes, thermes et cités. La ville de Digne, alors Dinia, devient un centre important, tandis que la Via Domitia relie l’Italie à la Gaule en traversant la région.

La période gauloise dans les Alpes-de-Haute-Provence

Premiers peuplements ligures et pénétration celtique

Dès le VIIIe siècle av. J.-C., le territoire est occupé par des communautés ligures, organisées en petits noyaux villageois perchés sur des oppida. Les premiers occupants connus de la Provence sont donc des tribus Ligures. Au IVème siècle av J-C, les Celtes envahissent le territoire de l'actuelle Provence. Ils sont peu nombreux mais plus guerriers que les Ligures, ils prennent le pouvoir et constituent une civilisation Celto-Ligure. L’arrivée de groupes celtiques venus du nord introduit de nouvelles techniques métallurgiques et donne naissance à une culture celto-ligure singulière, marquée par un syncrétisme des us et coutumes des deux peuples.

Les Celto-Ligures se regroupent dans de vastes oppida fortifiés, construits sur des éperons rocheux : les remparts en pierre sèche, parfois renforcés de tours, contrôlent routes et vallées. Ces villes protohistoriques, comme celles documentées autour de Sisteron ou Riez, deviennent des centres économiques et religieux, dotés de sanctuaires et de marchés où s’échangent poteries, bijoux et outils en fer taillé.

La fondation de Massalia (Marseille) vers 600 av. J.-C. ouvre un vaste réseau d’échanges maritimes avec les Gaulois de Provence. Les comptoirs phocéens implantés sur le littoral favorisent l’importation de céramiques, de vins et d’objets de luxe. En retour, la Provence intérieure fournit métaux, blé et bétail aux marchands grecs et italiques, tissant un maillage commercial complexe peu influencé par l’hellénisation directe jusqu’au IVe siècle av. J.-C.

Passage à la province romaine

À partir de 125 av. J.-C., les tensions entre les Salyes ; ligures et celto-ligures alliés, et les Marseillais conduisent Rome à intervenir militairement. La destruction de l’oppidum d’Entremont et la fondation de Narbo Martius (Narbonne) en 118 av. J.-C. marquent la fin de l’hégémonie gauloise locale et l’intégration définitive du territoire dans la Gaule narbonnaise, amorçant la romanisation de la région.

Principaux événements de la période gauloise

Voici les jalons qui ont structuré la présence celto-ligure dans les Alpes-de-Haute-Provence avant la conquête romaine.

- Vers 600 av. J.-C. : premières migrations celtiques dans la région, apportant la métallurgie du fer et de nouvelles techniques agricoles.

- Vers 600 av. J.-C. : fondation de Massalia (Marseille) par les Phocéens, ouvrant un réseau d’échanges maritimes vers l’arrière-pays provençal.

- 154 av. J.-C. : première intervention de Rome en Provence suite aux tensions entre les Salyes (Celto-Ligures) et les Massaliotes, posant les jalons de la future Narbonnaise.

- 125 av. J.-C. : offensive romaine contre les Salyes après leur attaque de Marseille ; siège et destruction de leur oppidum principal à Entremont.

- 124 av. J.-C. : fondation d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) par les Romains, marquant l’implantation durable de l’autorité romaine en Provence.

- 118 av. J.-C. : création de la province de Gaule narbonnaise avec la fondation de Narbo Martius (Narbonne) et lancement de la voie Domitienne reliant l’Italie à l’Hispanie via la Provence.

- Milieu du IIe s. av. J.-C. : renforcement des échanges culturels et commerciaux avec le monde gréco-italique, qui se traduisent par des évolutions notables dans l’habitat, l’artisanat et les pratiques religieuses celto-ligures locales.

- Jusqu’au Ier s. av. J.-C. : apogée de la civilisation celto-ligure, illustrée par l’édification d’oppida perchés (Riez, Sisteron, Castellard), foyers politiques et cultuels avant la romanisation complète du territoire.

Sites archéologiques en Alpes-de-Haute-Provence importants associés à cette période

Sites archéologiques en Alpes-de-Haute-Provence importants associés à cette période

Voici une sélection des sites où s’observent aujourd’hui les traces les plus spectaculaires de l’occupation celto-ligure avant la romanisation.

- Oppidum de Riez : Perché sur le plateau de la Montagnette, cet oppidum ceinturé de murs en pierre sèche a livré des vestiges de maisons, de fours domestiques et de nécropoles.

- Oppidum du Castellard-Mélan : Dominant la vallée de la Durance, ce site défensif installé sur un éperon rocheux offre des vestiges de remparts et de tours, ainsi qu’un sanctuaire dédié aux divinités celtiques.

- Oppidum de Sisteron (oppidum de la Roquette) : Stratégiquement placé à l’entrée des gorges de la Durance, il contrôlait le passage entre Provence et Alpes. Fouilles récentes ont mis au jour poteries, outils en fer et monnaies locales.

- Oppidum de Simiane-la-Rotonde : Installé sur une butte calcaire, il s’étendait sur plus de 10 ha. Les vestiges de sanctuaires extérieurs et de quartiers artisanaux attestent d’une vie communautaire structurée.

- Oppidum d’Entrepierres (les Caisses) : Exploré dans les années 1970, ce site révèle d’imposants remparts en pierre sèche et de nombreux trous de poteaux, témoignant d’habitats sur clayonnage.

- Oppidum de Saint-Jeannet-le-Faucon : Moins connu, il a pourtant livré des objets de parure et des fibules en bronze qui témoignent du raffinement des élites celto-ligures.

- Musée d’Archéologie de Digne-les-Bains : Si vous ne pouvez pas visiter tous les oppida, les collections permanentes du musée offrent un panorama des découvertes gauloises du département : armes, céramiques, bijoux et stèles funéraires.

Pour approfondir votre visite :

- Consultez les rapports de fouille du Service régional d’archéologie.

- Parcourez le catalogue des collections gallo-ligures au musée de Quinson.

- Empruntez les sentiers de randonnée balisés qui passent par les sites d’oppida pour allier découvertes historiques et paysages grandioses.

Période gallo-romaine dans les Alpes-de-Haute-Provence

La période gallo-romaine, qui s’étend grosso modo du IIᵉ siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C., transforme en profondeur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence : urbanisation, infrastructures routières et monétaires, diffusion de la culture romaine et maintien de traditions locales coexistent pendant près de six siècles.

La période gallo-romaine, qui s’étend grosso modo du IIᵉ siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C., transforme en profondeur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence : urbanisation, infrastructures routières et monétaires, diffusion de la culture romaine et maintien de traditions locales coexistent pendant près de six siècles.

Conquête et intégration à la Gaule narbonnaise

La région, d’abord organisée en cités liguro-celtiques, passe sous le contrôle de Rome après les campagnes contre les Salyes (– 125 av. J.-C.) et la création de la province de Gaule narbonnaise en – 118 av. J.-C. La Via Domitia, axe majeur reliant l’Italie à l’Hispanie, traverse la plaine de la Durance et favorise la fondation ou l’extension de villes comme Riez, Sisteron et Digne-les-Bains. Riez (Rieci) se dote d’un forum, de thermes, d’une basilique et de colonnades ; les vestiges de colonnes romaines et de voiries antiques sont encore visibles en centre-ville. Sisteron (Segustero) développe un quartier monumental à la croisée des Alpes et de la Provence : portes fortifiées, temples et ponts antiques jalonnent la Durance. Digne-les-Bains tire parti de ses sources pour aménager des thermes, attestant de l’essor des bains publics comme marqueur de la romanisation.

Rome construit un maillage viaire dense : Via Domitia, voie d’importance transrégionale ; Voie impériale vers Valensole et Castellane. Des bornes milliaires dont celle de Saint-Geniez portant une inscription dédiée à l’empereur, balisent et sécurisent les parcours routiers. Le paysage rural se réorganise autour de grandes villae : environ deux à trois cents fermes ou domaines aristocratiques s’échelonnent entre Durance et Verdon. Elles exploitent céréales, vignes, oliviers et troupeaux, produisant huile, vins locaux et garum en marge du commerce méditerranéen. Ces domaines sont souvent pourvus de thermes privés, mosaïques et installations de pressurage.

Le culte gallo-romain mêle dieux romains et divinités locales : Sanctuaires ruraux, parfois dédiés à des nymphes ou au dieu Mars, sont répartis sur une cinquantaine de sites documentés. La dévotion aux eaux thermales, notamment à Riez et Digne, souligne la continuité entre traditions gauloises et innovations romaines. La fouille de nécropoles et d’habitats nous a livré un riche mobilier : Céramiques sigillées et amphores importées ; Lampes à huile, stèles funéraires et bijoux en bronze ; Outils agricoles et objets domestiques révélant l’artisanat local et les échanges lointains.

Aux IIIᵉ et IVᵉ siècles, les crises politiques et les pressions barbare affaiblissent l’administration romaine : Certaines cités se contractent derrière de nouvelles enceintes ; Démantèlement progressif des thermes publics ; Ruralisation accrue et hybridation culturelle annoncent la société mérovingienne.

Sites gallo-romains majeurs en Alpes-de-Haute-Provence

Voici une sélection des vestiges les plus significatifs de l’époque gallo-romaine dans le département.

- Vestiges antiques de Riez : Forum, tronçons de voirie et bases de colonnes attestant l’existence d’un centre urbain prospère à Riez (Rieci).

- Colonnes romaines de Riez : Trois colonnes isolées, classées monument historique, vestiges d’un portique monumental aligné sur l’ancien forum de la cité.

- Borne milliaire de Saint-Geniez : Miliaire de la Via Domitia, portant une inscription dédiée à un empereur romain, qui jalonnait l’axe reliant l’Italie à l’Hispanie.

- Site antique de Sisteron (Segustero) : Vestiges de portes fortifiées, vestiges d’un pont romain sur la Durance et fondations de temples qui contrôlaient le passage entre Alpes et Provence.

- Thermes antiques de Digne-les-Bains : Structures de bains publics alimentés par un aqueduc, avec bassins et galeries souterraines, qui soulignent le rôle thermal de la cité. Musée d’Archéologie de Digne-les-Bains

- Vestiges de la Via Domitia à Château-Arnoux-Saint-Auban : Traces de chaussées, bornes et ouvrages de franchissement (ponts et caniveaux) conservés le long de la Durance.

Villa gallo-romaine de Barrême : Ruines d’un domaine rural doté de mosaïques, de thermes privés et de structures agricoles, illustrant l’essor de l’économie villaire.

Villa gallo-romaine de Barrême : Ruines d’un domaine rural doté de mosaïques, de thermes privés et de structures agricoles, illustrant l’essor de l’économie villaire.

Ces ressources illustrent à la fois la richesse du patrimoine local et les multiples facettes de la romanisation en Alpes-de-Haute-Provence.

Principaux événements de la période gallo-romaine

- 125 av. J.-C. : défaite des Salyes et lancement de la conquête romaine en Provence.

- 124 av. J.-C. : fondation d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), première implantation romaine majeure liée à la maîtrise des sources thermales.

- 118 av. J.-C. : création de la province de Gaule narbonnaise et inauguration de la Via Domitia, voie impériale reliant l’Italie à l’Hispanie via la plaine de la Durance.

- Ier-IIe s. ap. J.-C. : apogée de l’urbanisation locale ; édification de forums, thermes, basiliques et colonnades dans les cités de Riez, Sisteron et Digne-les-Bains.

- IIIe s. ap. J.-C. : crises politiques et pressions barbares ; renforcement des défenses urbaines et contraction de certaines agglomérations derrière de nouvelles enceintes.

- IVe s. ap. J.-C. : diffusion du christianisme ; tenue du concile de Riez en 439, marquant l’affirmation de l’Église dans la région.

- Ve s. ap. J.-C. : lent déclin de l’administration romaine ; transition progressive vers la féodalité mérovingienne et réorientation des axes économiques vers le monde byzantin.

Pour prolonger vos visites, vous pouvez :

- Visiter les sites de Riez et leurs monuments classés.

- Suivre le tracé reconstitué de la Via Domitia entre Château-Arnoux et Saint-Geniez.

- Explorer la Christianisation à travers les nécropoles et baptistères de la fin de l’Antiquité.

- Découvrir les dernières fouilles des villas rurales et leurs mosaïques intactes.

Les invasions barbares en Alpes-de-Haute-Provence (IIIe–VIe siècle)

Entre la fin de l’Empire romain et l’aube du Haut Moyen Âge, la région fait face à plusieurs vagues d’incursions et de colonisations par des peuples dits « barbares » : Francs, Alamans, Burgondes, Wisigoths et Ostrogoths.

Entre la fin de l’Empire romain et l’aube du Haut Moyen Âge, la région fait face à plusieurs vagues d’incursions et de colonisations par des peuples dits « barbares » : Francs, Alamans, Burgondes, Wisigoths et Ostrogoths.

Premières incursions franques et alamans (275 ap. J.-C.)

La première incursion majeure intervient en 275, quand des bandes de Francs et d’Alamans franchissent le Rhin et pénètrent jusqu’à la plaine de la Durance. Cette brève offensive est rapidement repoussée, et la Provence bénéficie ensuite d’une accalmie relative, bien que les perturbations soulignent déjà la fragilité de l’administration romaine locale. À cette époque, les vallées enclavées (Ubaye, Verdon, Asse) restent partiellement isolées, ce qui limite l’ampleur des raids comparé au nord de la Gaule. Cette configuration topographique permet à certains villages de traverser la crise avec moins de dévastation.

Profitant du délitement de l’autorité impériale, les Burgondes fondent un royaume au Ve siècle qui s’étend du nord-est de la Provence jusqu’à Avignon et le cours supérieur de la Durance. Ils y établissent une administration propre et assurent la défense des passages alpins, tout en s’intégrant peu à peu aux populations gallo-romaines locales. À la fin du Ve siècle, les Wisigoths s’imposent dans le sud-est de la Provence avant d’être repoussés ou négociés par les Ostrogoths d’Italie. Ces derniers prennent le relais et contrôlent la région jusqu’aux années 530, assurant à la fois protection et levée de tribut sur les cités et les campagnes.

En 534, le royaume burgonde est vaincu et annexé par les Francs. Trois ans plus tard, les Ostrogoths cèdent à leur tour le reste de la Provence méridionale aux Mérovingiens. Désormais, l’axe Provence – Italie devient le débouché naturel de l’expansion franque vers la Méditerranée.

Un recul du commerce méditerranéen et abandon progressif des grandes infrastructures routières romaines se fait resentir. Famines, épidémies et révoltes éclatent face à la désorganisation des pouvoirs locaux. Certaines cités se contractent autour de leurs enceintes, marquant la fin des forums et thermes publics. Les anciens domaines romains sont morcelés entre nouveaux seigneurs germaniques et élites gallo-romaines, amorçant la structure féodale mérovingienne. Cette période d’anarchie s’étend du VIe au Xe siècle, avant qu’un renouveau des échanges et la redéfinition des routes commençent à desserrer l’isolement des vallées haut-alpines.

Principaux événements des invasions barbares en Alpes-de-Haute-Provence

Voici les jalons majeurs qui ont marqué la transition du monde romain tardif à l’ère franque dans la région :

- 275 ap. J.-C. : première incursion de bandes franques et alamannes franchissant le Rhin jusqu’à la plaine de la Durance, rapidement repoussée par les autorités romaines locales.

- Vers 470 ap. J.-C. : extension de la domination des Burgondes jusqu’à la Durance, fondant un royaume englobant l’ouest de la Provence et Avignon.

- Fin du Ve siècle : les Wisigoths s’imposent dans le sud-est provençal avant d’être remplacés par les Ostrogoths d’Italie, qui contrôlent la région jusqu’aux années 530.

- 534 ap. J.-C. : victoire des Francs sur le royaume burgonde et annexion de la Bourgogne transjurane, plaçant les Alpes-de-Haute-Provence sous autorité mérovingienne.

- 537 ap. J.-C. : transaction entre Ostrogoths et Francs : la Provence méridionale est cédée aux Mérovingiens, bouclant l’intégration de la région dans le nouvel empire franc comme débouché vers la Méditerranée.

Sites majeurs associés aux invasions barbares (IIIe–VIe siècle)

- Nécropole mérovingienne de Barrême : Fouillée dans les années 1970, cette nécropole rurale a livré plus de 200 inhumations datées du VIᵉ siècle, avec dépôts funéraires (fibules, ceintures, perles) illustrant l’évolution des pratiques mérovingiennes.

- Cimetière haut-médiéval de Sigonce : Installé à l’emplacement d’une petite agglomération antique, ce site documente la transition du IIIᵉ au VIIᵉ siècle : tombes à coffrage en pierre, mobilier sporadique et indices de découpage parcellaire naissant.

- Fouilles de Saint-Vincent-sur-Jabron : Sur un promontoire dominant la vallée, des sondages récents ont mis au jour des structures d’habitat et un groupe de tombes datées du Ve–VIᵉ siècle, montrant une réorganisation du paysage rural après l’effondrement romain.

- Réemploi du site antique du Bourguet de l’Escale : Si le Bourguet est surtout connu pour son établissement romain, les fouilles ont révélé un horizon de sol plus tardif : quelques bâtiments et enclos pastoraux attribués à l’Antiquité tardive et aux premiers temps mérovingiens.

- Fortifications tardives de Simiane-la-Rotonde : Les vestiges de remparts romains ont fait l’objet de reprises de maçonnerie au IVᵉ–VIᵉ siècle, témoignant de la défense du site contre les raids germaniques et de la continuité de l’usage de l’oppidum.

- Chapelle castrale de Valbelle : L’édifice conserve des aménagements funéraires de la fin de l’Antiquité tardive : tombes creusées dans le dallage et fragments de stèles décorées, soulignant la christianisation progressive et le maintien des élites locales.

Ces sites montrent comment, entre IIIᵉ et VIᵉ siècle, le territoire des Alpes-de-Haute-Provence a basculé d’une organisation romaine structurée vers des fermes dispersées, des nécropoles villageoises et des défenses redessinées pour faire face aux nouvelles menaces.

Le Moyen Âge dans les Alpes-de-Haute-Provence : affirmation des seigneuries, entre châteaux et abbayes !

À partir du Ve siècle, la chute de l’Empire romain entraîne la multiplication des fortifications. Le Moyen Âge, de la fin de l’Antiquité jusqu’à l’annexion de la Provence à la couronne de France, voit l’affirmation progressive de structures féodales, la naissance du comté de Provence et l’évolution des pouvoirs locaux face aux crises du Bas-Moyen Âge. Les comtes de Provence, puis les seigneurs locaux, érigent châteaux et églises romanes sur les points stratégiques. Ce réseau de places fortes protège la population et contrôle les voies de passage entre Ubaye, Durance et Verdon.

À partir du Ve siècle, la chute de l’Empire romain entraîne la multiplication des fortifications. Le Moyen Âge, de la fin de l’Antiquité jusqu’à l’annexion de la Provence à la couronne de France, voit l’affirmation progressive de structures féodales, la naissance du comté de Provence et l’évolution des pouvoirs locaux face aux crises du Bas-Moyen Âge. Les comtes de Provence, puis les seigneurs locaux, érigent châteaux et églises romanes sur les points stratégiques. Ce réseau de places fortes protège la population et contrôle les voies de passage entre Ubaye, Durance et Verdon.

De la post-Antiquité aux seigneuries émergentes (Ve–Xe siècle)

Les vallées alpines et provençales se recomposent après l’effondrement de l’administration romaine : Evêques et grands propriétaires gallo-romains organisent la vie locale autour de villas et de places fortes anciennes. Naissance des seigneuries avec ses châteaux perchés comme Sisteron, Castellane apparaissent sur les éperons rocheux pour contrôler les voies transversales. Fondations d’abbayes clunisiennes et bénédictines (entre autres Ganagobie et Lérins), qui exercent un rôle spirituel et économique dans les vallées.

Naissance du marquisat et comté de Provence (972)

La fin de l’Empire carolingien fragilise le pouvoir central et ouvre la voie à l’affirmation de lignages locaux autour d’Arles, d’Aix et de Forcalquier. Les évêques d’Aix et les grands propriétaires fonciers gallo-romains structurent un territoire aujourd’hui proche des Alpes-de-Haute-Provence.

Le premier comte de Provence reconnu est Boson II, comte d’Arles, qui se voit conférer ce titre en 947, établissant ainsi la base d’une autorité seigneuriale héréditaire indépendante en Provence orientale. En 947, Boson II réussit à faire reconnaître la charge comtale à Arles et à Aix. Le comté naissant devient un fief du royaume d’Arles, lui-même inclus dans le Saint-Empire romain germanique après 1032.

En 972, Guillaume « Grat », issu de la dynastie bosonide, reçoit le titre de marquis de Provence et fonde la première autorité comtale structurée sur le territoire qui deviendra Alpes-de-Haute-Provence. Cet acte marque : l’affirmation d’une autorité héréditaire centrale face aux petits seigneurs. La formalisation de droits seigneuriaux (perception de péages, levée de troupes). Le lancement d’une politique de protection des routes commerciales entre Durance et Ubaye.

La Provence n’a que rarement été le théâtre de grandes batailles rangées entre 947 et 1487, mais plusieurs affrontements et incursions ont marqué cette période. En 973 : la bataille de Tourtour Guillaume « le Libérateur » défait les dernières garnisons sarrasines, mettant fin à deux siècles d’occupation musulmane dans la région.

L’expression « comté de Provence » est attestée dès 1059, mais l’entité politique existe dès le milieu du Xe siècle. Le comté dépend initialement du royaume de Bourgogne (royaume d’Arles), puis, à partir de 1032, du Saint-Empire, tout en conservant une autonomie relative. Les comtes exercent le droit de justice, l’encaissement des péages et la protection des routes vers les Alpes, organisés en châtellenies et seigneuries locales. Les Alpes-de-Haute-Provence se couvrent de villages fortifiés et de châteaux, témoins d’une époque marquée par les seigneuries et les luttes pour le pouvoir. Les abbayes de Ganagobie et de Cruis jouent aussi un rôle majeur dans la diffusion du savoir et de la spiritualité. Le comté de Provence, auquel appartenait la région, attire alors marchands et pèlerins.

À partir de 1125, la Provence connaît plusieurs partages et conventions territoriales. Les accords conclus avec le comte de Toulouse et la maison de Forcalquier redéfinissent les frontières comtales et stabilisent le pouvoir en Vallée de la Durance. Entre 1125 et 1190, ces traités font émerger une Provence comtale unifiée, capable d’impulser un renouveau économique et démographique dans les vallées alpines.

À partir de 1125, la Provence connaît plusieurs partages et conventions territoriales. Les accords conclus avec le comte de Toulouse et la maison de Forcalquier redéfinissent les frontières comtales et stabilisent le pouvoir en Vallée de la Durance. Entre 1125 et 1190, ces traités font émerger une Provence comtale unifiée, capable d’impulser un renouveau économique et démographique dans les vallées alpines.

Entre les XIe–XIIe siècle, construction massive de châteaux forts et de murs d’enceinte pour sécuriser les vallées contre les raids sarrazins et l’essor des grands barons. Développement de bourgs et de marchés sous la protection seigneuriale : Digne-les-Bains, Riez et Castellane obtiennent progressivement des chartes de communalité. Les ordres monastiques (Cisterciens à Boscodon, Clairvaux) participent à la mise en valeur agricole et à la diffusion d’un droit coutumier commun à la région.

Le marquisat de Forcalquier (Xe–XIIe siècle)

En 1209 : apogée politique et territoriale du marquisat à la suite du mariage d’Alphonse II, comte de Provence, et de Gersende de Sabran, comtesse de Forcalquier, qui unifient temporairement leurs domaines et consolident l’influence de la maison de Sabran. En 1217 : Raymond-Bérenger IV, comte de Provence, concède à la ville de Forcalquier ses armoiries (« de gueules à trois pals d’or »), symbole de sa reconnaissance et de son rang au sein de la principauté provençale.

Le marquisat de Forcalquier naît dans le sillage de l’effondrement carolingien, lorsqu’un lignage local s’affirme aux confins de la Provence orientale et des vallées alpines. Au sortir du haut Moyen Âge, l’autorité impériale carolingienne s’est effilochée. Les évêques d’Apt et les anciens grands domaines gallo-romains couvrant les collines autour de Forcalquier structurent un territoire peu dense, aux villages répartis sur des reliefs calcaires. Cette mosaïque foncière ouvre la voie à l’ascension d’un lignage comtal, qui tire parti des péages sur les routes venant d’Embrun et Sisteron pour asseoir son pouvoir.

Selon la tradition, Forcalquier est fondée entre le VIIe et le VIIIe siècle sur un promontoire « fort calcaire » offrant protection naturelle aux habitants. Entre le XIe et le XIIIe siècle, Forcalquier devient la capitale d’un comté indépendant, avec ses propres lois, ses monnaies et ses alliances militaires : c’est l’acte de naissance du marquisat de Forcalquier.

Le marquis exerce le pouvoir judiciaire, perçoit péages et dîmes, et nomme un châtelain pour veiller à la sécurité des axes vers la Durance et l’Ubaye. Le territoire est découpé en vigueries, chacune confiée à un viguier issu de la petite noblesse locale. Les chartes comtales, rédigées en latin, fixent droits de passage, franchises et obligations militaires des chevaliers de la région.

Au XIIe siècle, le comté de Forcalquier se détache et devient une principauté autonome, rivalisant avec la Provence comtale : alliances matrimoniales et guerres de succession ponctuent l’affirmation des deux entités. Les seigneurs de Forcalquier et de Provence concluent finalement un accord héréditaire en 1209, jetant les bases d’une Provence unifiée à la veille de la suzeraineté capétienne.

Au XIIe siècle, le marquisat prospère grâce à des mariages stratégiques : Alliance avec la maison d’Orange pour sécuriser la plaine de la Durance. Mariage entre les comtes de Forcalquier et de Provence, scellant l’union des deux principautés vers 1209 Cette union permet de créer un vaste espace politico-économique, avant le passage sous tutelle angevine. L’agriculture repose sur la polyculture : céréales, oliviers, vignes et vergers s’adaptent aux terrasses. Les foires de Forcalquier attirent marchands lombards et provençaux, échangeant tissus, céramiques et sel. Les communautés rurales s’organisent autour de paroisses dont l’église sert aussi de refuge lors des raids ou disettes.

Le château comtal, érigé sur l’éperon de la montagne de Lure, commande la vallée ; il est entouré de remparts percés de tours de guet. Les hameaux perchés conservent des vestiges de tours de défense et de murs d’enceinte, matérialisant la nécessité d’une protection face aux bandes itinérantes et aux routiers. De petites commanderies ecclésiastiques assurent la liaison entre la cité et les ordres mendiants introduits pour renforcer la piété locale.

Le château comtal, érigé sur l’éperon de la montagne de Lure, commande la vallée ; il est entouré de remparts percés de tours de guet. Les hameaux perchés conservent des vestiges de tours de défense et de murs d’enceinte, matérialisant la nécessité d’une protection face aux bandes itinérantes et aux routiers. De petites commanderies ecclésiastiques assurent la liaison entre la cité et les ordres mendiants introduits pour renforcer la piété locale.

Impact du conflit cathare sur les Alpes-de-Haute-Provence

Le territoire actuel des Alpes-de-Haute-Provence est resté largement à l’écart des grandes opérations militaires de la croisade albigeoise (1209-1229), qui se concentra sur le Languedoc central et occidental. Néanmoins, la région a connu plusieurs retombées indirectes, surtout sur le plan religieux et administratif. Entre 1210 et 1225, des détachements de chevaliers croisés traversent la vallée de la Durance pour rejoindre le théâtre d’opérations principal. Des cathares fugitifs cherchent refuge dans les vallées isolées (Verdon, Ubaye) et certaines forteresses enceintes peuvent les abriter temporairement.

Dès 1229, le comte de Provence et les évêques locaux collaborent étroitement avec Rome pour signaler toute présence hétérodoxe. Vers 1233, un tribunal de l’Inquisition est implanté à Sisteron, bientôt relayé par des visites pastorales à Digne-les-Bains et Riez pour traquer les « bons hommes ». Des registres d’Inquisiteurs (Dominicains) font état de quelques procès et abjurations, sans toutefois conduire à de grandes flambées de bûchers comme en Languedoc.

La baisse du commerce provençal durant la croisade pousse certains marchands à rediriger leurs caravanes vers les cols alpins, stimulant provisoirement le trafic entre Embrun et Sisteron. La crainte d’hérésie incite à la fondation d’ordres mendiants (franciscains, dominicains) dans les villes de Digne et Sisteron pour renforcer l’instruction orthodoxe.

Implantation des Templiers en Alpes-de-Haute-Provence

Les Templiers se sont bien implantés dans le département, essentiellement sous la forme de « maisons » dépendant de commanderies plus importantes en Provence.

- Maison du Temple de Digne-les-Bains : Petite dépendance templière, placée sous l’autorité d’une commanderie voisine, elle servait de relais logistique et d’escale pour les convois traversant la vallée de la Bléone.

- Maison du Temple d’Embrun : Installée à l’écart des grands axes, cette maison dépendait de la baillie de Gap et d’Embrun, fournissant gîte et assistance aux frères de passage et assurant la garde de quelques biens agricoles locaux.

- Maison du Temple d’Entrevaux : Implantée dans cette petite cité stratégiquement perchée, elle contrôlait un tronçon de la route du col d’Allos et collectait dîmes et redevances pour l’Ordre.

- À 23 km au nord de Sisteron, la seigneurie d’Authon formait une véritable commanderie secondaire. Les Templiers y percevaient, jusqu’au début du XVIᵉ siècle, des prestations en bois et rendaient, en retour, hospitalité et protection ; le site a ensuite basculé aux Hospitaliers de Saint-Jean après la suppression de l’Ordre du Temple.

- Château de Gréoux-les-Bains (hypothèse) : La tradition locale attribue la construction du donjon aux Templiers vers le XIIᵉ siècle pour soigner les blessés en transit vers la Terre Sainte. Aucun document d’archives ne le confirme, et certains historiens y voient plutôt un établissement hospitalier post-templarier, aux mains des Hospitaliers de Saint-Jean.

Sites archéologiques templiers majeurs en Alpes-de-Haute-Provence

Sites archéologiques templiers majeurs en Alpes-de-Haute-Provence

- Seigneurie du Temple d’Authon : Vestiges médiévaux du castrum et de la chapelle templière, fouillés au XXᵉ siècle : murs d’enceinte, celliers et salles basses datés des XIIᵉ–XIIIᵉ siècles.

- Maison du Temple de Digne-les-Bains : Sondages urbains sous la place du Général-de-Gaulle : fondations de murs et d’un puits médiéval attribués à la dépendance templière de la cité, assurant relais et collecte de dîmes.

- Maison du Temple d’Entrevaux : Tranchées de diagnostic archéologique devant la citadelle : fondations d’un bâtiment rectangulaire, restes de tuiles estampillées et tessons de poterie templière (XIIᵉ–XIIIᵉ siècles).

- Donjon du château de Gréoux-les-Bains (vestiges supposés) : Phases de construction du XIIᵉ siècle mises en évidence, tradition d’une fondation templière contestée par l’absence de sources écrites : l’archéologie a repéré des maçonneries primitives pouvant correspondre à un hospice militaire — mais leur attribution reste hypothétique.

Passage à la maison d’Anjou et rayonnement (1245–1388)

Après l’union avec la Provence comtale, le rôle politique de Forcalquier s’affaiblit : les Angevins installent leurs baillis et centralisent l’administration à Aix. Les chartes de franchises locales sont peu à peu remplacées par les coutumes provençales.

Installation des Capétiens et principauté de Provence

Le roi Saint Louis confie la Provence aux Capétiens, inaugurant une nouvelle phase politique et administrative : renforcement de l’autorité royale avec les nominations de baillis et l'amélioration des routes reliant Sisteron à Aix. Avignon, Embrun et les bourgs du Verdon voient leur enceinte et leurs halles reconstruits. Rayonnement artistique sous l’égide des princes angevins, à l’origine de peintures murales et de vitraux dans les cathédrales locales.

En 1245, Charles Ier d’Anjou hérite du comté de Provence, intégrant définitivement Forcalquier à la Provence comtale. Les Angevins renforcent l’autorité princière : nomination de baillis à Aix et Digne, codification des coutumes provençales et supervision de la levée des impôts. Le réseau de châtellenies se restructure : Sisteron, Castellane et Forcalquier deviennent les principaux centres de justice et de perception des péages.

La Provence passe sous la tutelle des princes angevins, réunissant définitivement Provence comtale et Forcalquier. La fusion comtale avec la maison d’Anjou marque la fin de l’autonomie marquisale ; le titre de marquis disparaît progressivement au profit des comtes de Provence. Sous la dynastie angevine, Aix devient un centre administratif et judiciaire clé, et les grands châtelains renforcent murailles, ponts et routes vers les cols alpins. La paix intérieure favorise l’essor des foires, l’irrigation des plaines et la fondation de bastides et villages perchés, reflet de la prospérité régionale.

Les Alpes-de-Haute-Provence connaissent sous la domination des princes d’Anjou un renouveau politique, économique et culturel, suivi d’une période de turbulences marquée par la peste, les routiers et les révoltes paysannes. Les foires régulières de Forcalquier et de Sisteron attirent marchands italiens (gênois, Pisans) et provençaux, échangeant draps, céramiques et épices. Le développement des notaires et des archives communales se renforce ; les premières chartes municipales de Riez et Digne datent de la seconde moitié du XIIIᵉ siècle, attestant de l’émergence de la “cité-bourg” au sein d’une seigneurie autrefois quasi exclusivement rurale.

Sous l’impulsion angevine, la Provence devient un foyer artistique : peintures murales, vitraux et aménagements gothiques fleurissent dans les églises de Forcalquier, Ganagobie et Simiane-la-Rotonde. Les ordres mendiants (franciscains, dominicains) s’implantent à Digne et Sisteron pour renforcer la vie spirituelle citadine et promouvoir l’enseignement religieux dans les écoles urbaines naissantes.

Crises, peste noire et guerre en Provence angevine (XIVe siècle)

Crises, peste noire et guerre en Provence angevine (XIVe siècle)

Le XIVe siècle frappe durement la Provence. En 1348, la Peste noire décime jusqu’à la moitié de la population locale, provoquant l’abandon temporaire de nombreux hameaux et la contraction des paroisses rurales. Les bandes de routiers (Arnaud de Cervole) parcourent la Durance en 1357, pillant fermes et monastères ; Du Guesclin intervient en 1365 pour rétablir l’ordre, tandis qu’éclatent les révoltes des Tuchins (1378) contre les levées de subsides destinés à financer la guerre de Cent Ans au profit des Angevins : ces soulèvements paysans témoignent de l’épuisement fiscal et humain du comté. Entre tensions entre la maison d’Anjou et les municipalités nouvellement puissantes, la région connaît des phases de pillages et de sièges sporadiques.

Passage de Bertrand du Guesclin en Alpes-de-Haute-Provence

Les mentions directes d’un séjour ou d’une campagne conduite par Bertrand du Guesclin dans les limites du département sont extrêmement rares. Aucune chronique médiévale, ni les Grandes Chroniques de France, ni les registres de Jean Froissart, ne décrit pas à pas son itinéraire en Haute-Provence. Pour autant, on sait que, mandaté par Charles V en 1365, Du Guesclin reçut pour mission de réduire les « routiers » qui pillaient la Provence. Son opération de pacification, centrée sur la vallée de la Durance, l’amena nécessairement à traverser : L’axe Digne → Sisteron (Via Domitia) pour dégager les sites assiégés. Les abords de Castellane et du plateau de Valensole, où circulaient des bandes armées.

Les révoltes des Tuchins

La révolte des Tuchins, ou Tuchinat, prend racine vers 1363 en Auvergne avant de gagner le Languedoc jusqu’en 1384. Elle naît d’abord pour protéger les populations locales contre les mercenaires Anglais, Gascons ou Français qui dévastent les campagnes après la guerre de Cent Ans. Puis, le mouvement se mue en soulèvement contre les levées fiscales jugées excessives par le petit peuple rural et urbain.

Les Tuchins forment une societas organisée autour d’un capitaine élu, à qui les membres prêtent serment. Composés essentiellement de paysans et d’artisans, ils s’administrent de façon militaire : patrouilles, embuscades et collecte de rançons. Leur nom viendrait du bas latin tusca, « homme des bois », ou plus prosaïquement de « Tue-chiens » selon certains érudits de l’époque. Progressivement, le mouvement défensif se radicalise et se transforme en bandes de pillards ciblant d’abord les routiers, puis les représentants de l’autorité fiscale et seigneuriale .

Entre 1381 et 1384, la « grande révolte du Languedoc » marque l’apogée du Tuchinat. Des groupes nombreux, qualifiés de « misérables », surgissent comme une nuée de vers sur l’ensemble de la contrée. Ils refusent de « courber la tête sous le poids des subsides » et multiplièrent attaques de châteaux, saisies de grains, et mises à sac de bourgs. Le chroniqueur Michel Pintoin décrit leur action comme une lutte contre une fiscalité royale devenue intolérable .

Le Tuchinat touche plus indirectement le territoire actuel des Alpes-de-Haute-Provence. En 1378–1380, des compagnies tuchines franchissent la Durance pour piller quelques villages et barrages de péages, notamment autour de Sisteron et Digne. Les seigneurs locaux renforcent alors leurs murailles et négocient des chartes de franchises plus avantageuses pour apaiser les populations assiégées. Ces incursions, bien que sporadiques, contribuent à une atmosphère d’insécurité jusqu’à l’intervention des baillis angevins.

Vers l’annexion à la France (1380–1482)

Vers l’annexion à la France (1380–1482)

La fin du Moyen Âge est marquée par la réaffirmation du pouvoir princier : en 1380, mort de Jeanne Iᵉʳe de Naples et crise de succession qui renforce l’emprise angevine sur la Provence comtale. Développement des institutions provinciales : États de Provence siégeant à Aix, avec représentants des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état). En 1482, c'est la mort de la comtesse Renée d’Anjou sans héritier direct, la Provence, dont les Alpes-de-Haute-Provence font partie, est définitivement réunie à la couronne de France par les traités de succession ; fin de la principauté indépendante et basculement vers l’Ancien Régime capétien.

La Provence passe du statut de principauté angevine à celui de province française entre la mort du dernier comte et la « dédition perpétuelle » prononcée à Aix (1481–1487). Le 15 janvier 1481, à Saumur, Charles III du Maine, dernier comte de Provence, lègue tous ses droits sur la Provence et le Forcalquier au roi Louis XI de France. Par ce testament, la principauté, jusque-là apanage des Angevins, est promise à la couronne de France. Au printemps 1482, les trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) se réunissent à Aix pour reconnaître Louis XI pour suzerain. Les députés prêtent serment, ce qui constitue un premier acte politique d’intégration sans effusion de sang. L’union perpétuelle conclue en 1487 lie définitivement la Provence à la couronne de France et marque la fin du comté autonome tel qu’il avait été conçu au Xe siècle.

Guerre de Provence (1482–1485)

La Savoie et la couronne d’Aragon contestent ce transfert. L’annexion de la Provence à la couronne de France en 1481 est immédiatement contestée par la Savoie et la couronne d’Aragon, qui cherchent à exploiter la vacance du pouvoir après le décès de Charles III du Maine.

En 1482, offensives savoyardes et aragonaises, les troupes du duc de Savoie franchissent le col de Montgenèvre et occupent Embrun et Briançon, pillant villages et péages le long de la Durance. Ces opérations sont menées en coordination avec des contingents aragonais qui ravagent les vallées adjacentes (Guil, Ubaye) pour étendre la pression sur la Provence orientale.

En 1483 -1484, campagnes françaises repoussant Savoyards et Aragonais sur la rive droite de la Durance. Louis XI dépêche des baillis de Provence en 1483, appuyés par des compagnies de fantassins et de cavalerie, pour défendre les axes alpins. Les forces royales reprennent progressivement Embrun, puis sécurisent Sisteron et les cols alentours pour couper les lignes d’approvisionnement ennemies. Renforts de la garde écossaise et arrivée de cavalerie lourde en 1484 ; les dernières bandes savoyardes et aragonaises sont contraintes de se replier vers le Piémont, libérant définitivement la Haute-Durance.

Signature d’un traité d’alliance entre Louis XI et Charles Ier de Savoie en 1485, par lequel la Savoie renonce formellement à ses prétentions sur la Provence et retire ses garnisons de la région. Achevé, le retrait des forces étrangères permet le rétablissement complet de l’administration royale : les baillis reprennent le contrôle des péages, la fiscalité est réorganisée et les États de Provence confirment leur serment de fidélité au roi de France.

Le 15 août 1487, réunis à nouveau à Aix, les États de Provence prononcent la « dédition perpétuelle » : la province est définitivement incorporée au royaume de France sous l’autorité directe du roi. À cette date, la Provence conserve toutefois ses « États » et ses privilèges fiscaux propres, selon le modèle des pays d’États français.

Sites archéologiques majeurs liés au Moyen Âge et à la naissance du comté de Provence

Sites archéologiques majeurs liés au Moyen Âge et à la naissance du comté de Provence

- Château comtal de Forcalquier : Vestiges du donjon et des courtines du XIIe – XIIIe siècle, qui matérialisent le pouvoir des comtes avant la fusion avec la Provence angevine.

- Citadelle de Sisteron (Tour de la Roquette) : Fondée au XIe siècle sur l’éperon rocheux, ses fouilles ont mis au jour des aménagements défensifs et des logis seigneuriaux médiévaux.

- Château de Castellane : Les ruines perchées témoignent d’une forteresse médiévale remaniée au XIIIe siècle pour contrôler la vallée du Verdon.

- Château de Simiane-la-Rotonde : Oppidum médiéval transformé en forteresse au Moyen Âge, avec tour cylindrique et vestiges d’habitats intra-muros fouillés par intermittence.

- Mottes castrales de Montfort et de Seyne-les-Alpes : Éléments de l’occupation féodale précoce (Xe – XIe siècle), où sondages et relevés topographiques ont révélé des palissades et fossés défensifs.

- Abbaye Notre-Dame de Ganagobie : Implantation bénédictine fondée au XIe siècle, dont les fouilles ont exhumé des chapiteaux romans, des sarcophages et un baptistère carolingien.

- Enceinte médiévale et premier faubourg de Digne-les-Bains : Vestiges de murailles et d’archères datés des XIIe – XIIIe siècles, mis au jour lors de diagnostics urbains sous la place du Général-de-Gaulle.

- Fouilles de la place Saint-Sauveur à Manosque : Découvertes récentes (XVe – XVIe siècles) d’un réseau de ruelles médiévales et de fondations d’habitations urbaines.

- Chapelle castrale de Valbelle : Aménagements funéraires et fragments de fresques romanes excavés dans l’emprise de l’édifice, illustrant la chrétienté médiévale en montagne.

- Vestiges des moulins et péages médiévaux le long de la Durance : Traces de déversoirs, fondations de moulins à farine et emplacements de péages seigneuriaux datant du XIIe – XIIIe siècle.

Ces sites offrent un panorama complet de l’archéologie médiévale dans les Alpes-de-Haute-Provence, révélant l’organisation défensive, religieuse et économique qui a soutenu la naissance et l’affirmation du comté de Provence.

Guerres de Religion en Alpes-de-Haute-Provence et renouveau baroque

Aux XVIe et XVIIe siècles, la région est secouée par les guerres de religion entre catholiques et protestants. De nombreux villages en portent encore les cicatrices. Mais c’est aussi une époque de prospérité rurale, grâce à la culture de l’olivier, de la lavande et au commerce du sel et du blé. Les guerres de Religion françaises opposent catholiques et protestants de 1562 à 1598. En Provence, la région des Alpes-de-Haute-Provence reste marginale face aux grands combats du Languedoc, mais elle connaît plusieurs crises aiguës liées à l’implantation calviniste et à la répression catholique.

Aux XVIe et XVIIe siècles, la région est secouée par les guerres de religion entre catholiques et protestants. De nombreux villages en portent encore les cicatrices. Mais c’est aussi une époque de prospérité rurale, grâce à la culture de l’olivier, de la lavande et au commerce du sel et du blé. Les guerres de Religion françaises opposent catholiques et protestants de 1562 à 1598. En Provence, la région des Alpes-de-Haute-Provence reste marginale face aux grands combats du Languedoc, mais elle connaît plusieurs crises aiguës liées à l’implantation calviniste et à la répression catholique.

Au milieu du XVIᵉ siècle, le calvinisme gagne Digne-les-Bains, Sisteron et Forcalquier par l’intermédiaire de marchands et de petites familles nobles converties. Plusieurs familles nobles (Tron, de Sarrazin, Rampin) adoptent la Réforme et instaurent des « assemblées domestiques ». Les consuls catholiques craignent la perte de revenus liés aux dîmes et aux péages, et obtiennent l’appui du comte de Provence pour contenir l’hérésie. Des « assemblées réformées » se constituent clandestinement dans les faubourgs, utilisant des maisons privées comme lieux de culte. Les défenseurs de la foi nouvelle comptent alors plusieurs dizaines de paroissiens actifs dans chaque cité principale.

Premiers affrontements (1562–1563)

En 1562, la première guerre de Religion conduit à l’occupation temporaire de Forcalquier par un détachement d’une centaine de huguenots, issu du Dauphiné, s’empare brièvement de Forcalquier et y rançonne les bourgeois. Face à cette incursion, le gouverneur royal adresse une garnison catholique à Digne pour protéger la vallée de la Bléone et rétablir l’ordre. En Automne 1562 : la garnison catholique d’Aix, envoyée sous le commandement du marquis de Tende, reprend la ville sans combat d’envergure, mais procède à des exécutions sommaires.

L’édit d’Amboise (1563) met fin aux hostilités en province, autorisant provisoirement le culte protestant sous conditions strictes et marquant un premier reflux des bandes armées nationales. Après 1563, les évêques et les consuls catholiques suivent les prescriptions des édits de pacification : des visites pastorales traquent les prédicants et ferment les « temples » de campagne. Plusieurs familles protestantes doivent abjurer publiquement, sous peine de confiscation de leurs biens. Des ordres mendiants (dominicaine, franciscaine) s’implantent à Sisteron et Forcalquier pour encadrer le retour des fidèles au catholicisme et consolider la doctrine romaine.

Reprise des hostilités et sanctions (1567–1572)

Seconde guerre (1567–1568) : milices protestantes locales se reforment à Digne et Forcalquier, dressent des palissades, mais la paix est à nouveau négociée.

Saint-Barthélemy et panique locale (1572–1576)

La Saint-Barthélemy déclenche une vague de peur parmi les réformés provençaux : beaucoup se réfugient dans le Dauphiné ou en Suisse via les cols alpins, abandonnant terres et récoltes. À Digne, on recense des exécutions sommaires et la mise à sac de demeures suspectées d’appartenance à des huguenots. Les édits de pacification successifs restent mal appliqués, et les tensions reprennent dès 1573 dans les vallées reculées.

Ligue catholique et pacification finale (1576–1598)

Ligue catholique et pacification finale (1576–1598)

L’édit de Beaulieu (1576) offre de nouvelles concessions aux protestants, mais la Ligue catholique provençale dirigée par la noblesse locale impose la fermeture définitive de tout culte réformé hors d’Aix. 1578 : bandes de paysans armés, surnommées « razats », pillent Banon, Mane, Sigonce et tentent de s’emparer de Sisteron ; la garnison locale les repousse après onze jours de raid.

1582–1585 : sous l’égide de la Ligue, le comte de Carcès fait abattre les temples ouverts et impose l’abjuration forcée à plusieurs communautés rurales. Les escarmouches restent mobiles : sièges de hameaux isolés, embuscades sur les routes de col, prises de rançon sur les convois de sel et de grains. Entre 1585 et 1590, des affrontements sporadiques éclatent autour de Sisteron et Forcalquier, souvent pour rançonner les voyageurs huguenots ou chasser des prêcheurs itinérants.

L’édit de Nantes (1598) du roi Henri IV rétablit la paix religieuse : les communautés réformées dînent le droit de culte en quelques villes fermées mais disparaissent progressivement du département faute de regroupements viables. L'édit de Nantes garantit la liberté de culte dans quatre « places de sûreté » dont Digne et Sisteron, mais l’application y reste épisodique. Beaucoup de foyers protestants émigrent vers Genève ou s’installent dans le Vivarais, laissant derrière eux des maisons abandonnées.

Sur le plan matériel, de nombreux villages de montagne conservent des tours de défense abandonnées et des caves voûtées utilisées autrefois pour abriter les assiégés. Les édifices religieux oscillent entre austérité protestante et somptuosité baroque après la Contre-Réforme. De nombreux villages conservent aujourd’hui cloîtres, retables sculptés et tours de guet édifiées à cette époque.

Affrontements pendant les Guerres de Religion en Alpes-de-Haute-Provence

Les combats dans le département ont pris la forme d’escarmouches, de pillages et de sièges limités plutôt que de grandes batailles rangées.

- Août 1572 : quatrième guerre de Religion déclenchée par le massacre de la Saint-Barthélemy, marquant le début d’escarmouches entre les catholiques ligueurs et les protestants (razats) dans la vallée de la Durance.

- Septembre 1578 : début de la « guerre des razats » en Provence, lorsque des groupes protestants se soulèvent contre la Ligue du comte de Carcès, conduisant à pillages de bourgs et sièges de petits châteaux autour de Sisteron et Digne.

- 1582 : à la mort du comte de Carcès, le leadership de la Ligue passe à Hubert de Vins, qui intensifie les raids catholiques contre les enclaves réformées, provoquant exactions et abjurations forcées jusque dans les années 1580.

- 1585–1589 : malgré l’édit de Beaulieu (1576), les affrontements restent sporadiques, oscillant entre négociations de reddition locale et actions de pillage, sans qu’aucun champ de bataille majeur ne soit attesté dans le département.

Ces épisodes traduisent avant tout une guerre civile de basse intensité, marquée par des opérations rapides de prise de contrôle et de rétorsion, plutôt que par des engagements militaires d’envergure.

La Révolution française dans les Basses-Alpes (1790–1799)

En 1788, la disette et la crise financière poussent les États de Provence à se réunir à Aix pour formuler des cahiers de doléances. Plusieurs communautés de la future Basses-Alpes s’y font représenter, dénonçant : La lourdeur de la fiscalité seigneuriale et royale. Les privilèges des officiers de justice et des grands domaines ecclésiastiques. Le morcellement incohérent des paroisses et la cherté du pain

En 1788, la disette et la crise financière poussent les États de Provence à se réunir à Aix pour formuler des cahiers de doléances. Plusieurs communautés de la future Basses-Alpes s’y font représenter, dénonçant : La lourdeur de la fiscalité seigneuriale et royale. Les privilèges des officiers de justice et des grands domaines ecclésiastiques. Le morcellement incohérent des paroisses et la cherté du pain

Avant 1789, le territoire qui deviendra les Basses-Alpes relevait du bailliage et des États de Provence. Il était structuré en seigneuries, paroisses et communautés rurales, avec un maillage de grandes abbayes et de couvents dominants l’économie locale. Le 22 décembre 1789, l’Assemblée constituante décide de diviser la France en 83 départements pour supprimer les anciennes provinces et garantir une égalité administrative sur tout le territoire.

Le 4 mars 1790, la Révolution française redessine les provinces et crée le département des Basses-Alpes, futur Alpes-de-Haute-Provence. Les assemblées locales réorganisent les paroisses en communes et déplacent les pouvoirs judiciaires vers Digne. Cet acte administratif met fin aux privilèges seigneuriaux et nationalise les biens du clergé. Dès le printemps 1790, un Directoire exécutif et un Conseil du Département sont élus parmi les notables locaux pour appliquer les lois de la Révolution. Le 8 juillet 1790, ces nouvelles instances se réunissent pour la première fois à Digne, dans le couvent des Cordeliers, marquant la pleine prise en main de l’administration départementale.

Réforme du clergé et schisme en 1790–1791, la Constitution civile du clergé impose le serment de fidélité aux prêtres : 60 % des curés des Basses-Alpes acceptent (prêtres assermentés), les autres entrent en clandestinité ou quittent le département. Fermeture temporaire de couvents et confiscation des biens du clergé réfractaire. Apparaissent des prêtres jureurs et contre-prêtres, qui divisent les paroisses rurales.

En 1791–1792 à Digne, Sisteron et Forcalquier naissent des sociétés populaires : Société des Amis de la Constitution à Digne. Réunions nocturnes dans des maisons privées pour débattre des lois révolutionnaires. Élections municipales démocratisées, avec rôle accru des notaires et des artisans. La déclaration de guerre à l’Autriche (avril 1792) déclenche un recrutement de volontaires et premières levées départementales. Formation de compagnies franches pour défendre les cols alpins. Quelques désertions et hausse de la contrebande dans les vallées frontalières.

En octobre 1792, la Convention crée l’Armée des Alpes en scindant l’Armée du Midi afin de protéger la frontière franco-italienne. Son secteur couvre directement les cols et vallées de la Durance, avec des cantonnements et postes avancés à Barcelonnette, Digne et Sisteron. Les généraux Kellermann puis Dumas y organisent la défense contre les troupes piémontaises et autrichiennes avant l’annexion du duché de Savoie.

En octobre 1792, la Convention crée l’Armée des Alpes en scindant l’Armée du Midi afin de protéger la frontière franco-italienne. Son secteur couvre directement les cols et vallées de la Durance, avec des cantonnements et postes avancés à Barcelonnette, Digne et Sisteron. Les généraux Kellermann puis Dumas y organisent la défense contre les troupes piémontaises et autrichiennes avant l’annexion du duché de Savoie.

En 1793, la création du département de Vaucluse entraîne l’amputation du canton de Sault, initialement rattaché aux Basses-Alpes. Cette modification confirme la logique révolutionnaire d’ajustement des frontières pour équilibrer la superficie et la population des départements. Abolition des privilèges seigneuriaux : suppression des droits de corvée, de ban et de justices seigneuriales. Confiscation puis vente des biens nationaux : églises, monastères et domaines d’émigrés alimentent les recettes publiques et redistribuent les terres. Réorganisation paroissiale : restructuration des cures et redécoupage des unités religieuses pour coller aux nouvelles limites départementales. Éveil politique : émergence de clubs et sociétés populaires à Digne, Sisteron et Forcalquier, débats autour des édits sur le prix du pain et la levée des impôts révolutionnaires.

La Terreur et répression locale en 1793–1794, sous l’influence des comités de salut public : arrestations d’« ennemis de la République » (nobles, prêtres réfractaires) à Digne et Sisteron. Mise en place du tribunal révolutionnaire d’Aix, qui juge des suspects venus des Basses-Alpes. Déchristianisation partielle : fermeture de ses six églises à Forcalquier, suppression des fêtes religieuses.

Après le 9 Thermidor an II (juillet 1794) : libération des prisonniers politiques et retour progressif des prêtres sortants. Adoption du nouveau calendrier grégorien dans les actes officiels (février 1795). Constitution de l’an III : mise en place du Directoire administratif et baisse des tensions politiques. La période se clôt sur le Coup d’État de Brumaire : les députés des Basses-Alpes, unanimes, approuvent la mise en place du Consulat.

Période napoléonienne dans les Basses-Alpes (1800–1815)

Entre le Consulat et les Cent-Jours, le département des Basses-Alpes (ancien nom des Alpes-de-Haute-Provence) se trouve profondément transformé par l’administration préfectorale, la mobilisation pour les guerres de l’Empire et le passage de Napoléon lui-même.

Création de la préfecture et renforcement de l’administration (an VIII–an IX)

Création de la préfecture et renforcement de l’administration (an VIII–an IX)

La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) institue dans chaque département un préfet nommé par le gouvernement consulaire, dont le rôle est défini comme « essentiel à la reconstruction du pays ». Dès an IX (1801), sous l’impulsion de Chaptal, le préfet des Basses-Alpes se voit confier : la généralisation du système métrique ; le soutien au développement industriel et à la santé publique ; l’organisation de la Garde nationale. Tout au long de l’Empire, il coordonne également les levées de troupes, la lutte contre les déserteurs et le recrutement des contingents pour la Grande Armée.

Dès 1803, les Basses-Alpes fournissent chaque année plusieurs centaines de conscrits destinés aux armées napoléoniennes. Les réquisitions agricoles (blé, fourrage) et les contributions financières pèsent sur les paysans et les artisans, déjà soumis à la contrebande transalpine en raison du blocus continental. La préfecture veille à la perception de ces contributions et à la réorganisation des administrations municipales pour soutenir l’effort de guerre.

Sous l’Empire, le préfet supervise la remise en état et le creusement des voies de communication, essentielles pour le passage des troupes et la poste d’État. Les voies reliant Digne-les-Bains à Sisteron, ainsi que les cols de la Durance et de l’Ubaye, sont réparés et balisés pour faciliter le transport militaire et douanier. Ces améliorations préfigurent les aménagements du XIXᵉ siècle et renforcent la cohésion territoriale.

Le retour de Napoléon lors des Cent-Jours (3–5 mars 1815)

Après son évasion de l’île d’Elbe, Napoléon franchit la frontière des Basses-Alpes le 3 mars 1815 par Le Mousteiret (commune de Peyroules). Il suit ensuite l’itinéraire : • La Garde → Castellane → Taulanne → Barrême → Chaudon → Digne → Malijai → L’Escale → Volonne → Sisteron, avant d’atteindre Gap le 6 mars 1815. Ce passage marque le futur tracé de la « Route Napoléon » inaugurée en 1932 et reste commémoré par des étapes patrimoniales dans le département.

Du XIXe siècle à la Grande Guerre

La fin du XVIIIe siècle est marquée par l’amélioration des routes et l’arrivée du chemin de fer à Nice puis à Digne. Les premières stations thermales fleurissent à Gréoux-les-Bains et à Digne-les-Bains. Le département fournit un important contingent d’enfants du pays pour la Première Guerre mondiale, transformant profondément le tissu social rural.

Du XIXe siècle à aujourd’hui : un territoire préservé

Au XIXe siècle, le développement des routes et du chemin de fer ouvre le département au reste du pays. La lavande devient un symbole incontournable, donnant naissance à une véritable économie autour de son parfum. Aujourd’hui, les Alpes-de-Haute-Provence conservent un patrimoine exceptionnel, entre villages perchés (Moustiers-Sainte-Marie, Lurs, Mane), citadelles, musées et sites archéologiques.

Seconde Guerre mondiale dans les Alpes-de-Haute-Provence

Pendant la phase initiale du conflit (septembre 1939–mai 1940), le département reste éloigné des combats. L’Armée des Alpes accueille de nombreux mobilisés locaux, tandis que la peur des raids aériens italiens grandit. Des ressortissants allemands et autrichiens sont internés, notamment à la tuilerie des Milles près d’Aix, provoquant un climat de méfiance et de xénophobie. L’entrée en guerre de l’Italie le 10 juin 1940 replace toute la région en « zone des armées », marquée par des bombardements sur Toulon et Marseille, et par la préparation de la défense alpestre.

Pendant la phase initiale du conflit (septembre 1939–mai 1940), le département reste éloigné des combats. L’Armée des Alpes accueille de nombreux mobilisés locaux, tandis que la peur des raids aériens italiens grandit. Des ressortissants allemands et autrichiens sont internés, notamment à la tuilerie des Milles près d’Aix, provoquant un climat de méfiance et de xénophobie. L’entrée en guerre de l’Italie le 10 juin 1940 replace toute la région en « zone des armées », marquée par des bombardements sur Toulon et Marseille, et par la préparation de la défense alpestre.

À partir de juillet 1940, les Alpes-de-Haute-Provence font partie de la zone libre du régime de Vichy. La région devient un maillon essentiel entre la métropole et l’Afrique du Nord, via le port de Marseille et la base navale de Toulon, et sert de couloir logistique pour ravitailler l’Empire colonial. Les autorités vichyssoises y renforcent le contrôle des frontières intérieures, gèrent les flux de réfugiés et surveillent les mouvements de populations suspectes pour éviter toute infiltration fasciste ou communiste.

Résistance dans les Alpes-de-Haute-Provence

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Maquis de Haute-Provence joue un rôle déterminant dans la libération du sud-est. Les villages servent de refuges et organisent la distribution de vivres et d’armes.

Actions de la Résistance dans les Alpes-de-Haute-Provence

Dès 1940, plusieurs mouvements structurent la Résistance locale : les Mouvements Unis de la Résistance (MUR) dirigés par Louis Martin-Bret s’appuient sur un service de renseignements animé par François Cuzin. L’Armée Secrète (AS) et les Francs-Tireurs et Partisans (FTP) coordonnent des cellules dans les vallées de la Durance, de l’Ubaye et de la Bléone. Des groupes francs libres émergent autour de Manosque et Oraison, formant un maillage qui couvre plus d’une centaine de communes.

Les résistants mènent des opérations discrètes mais efficaces : Sabotage des lignes téléphoniques et des voies ferrées (ligne Grenoble–Veynes) pour isoler les garnisons italiennes et allemandes. Maintien d’un réseau de filières pour recueillir et transmettre aux Alliés informations sur les positions de troupe et convois de ravitaillement. Organisation de parachutages nocturnes d’armes et de munitions dans les clairières de Haute-Bléone et du plateau de Valensole

Fin de la zone libre et occupations italienne puis allemande

Le 11 novembre 1942, la ligne de démarcation qui séparait zone libre et zone occupée est supprimée après l’invasion de la zone sud par les troupes italiennes, bientôt relayées par les Allemands. Plusieurs communes des vallées de la Durance et de l’Ubaye subissent alors des réquisitions, des patrouilles de soldats étrangers et des opérations de répression contre les premiers réseaux de résistance locale.

Opération Dragoon et libération (août 1944)

À l’été 1944, la Résistance locale prépare et accompagne le débarquement de Provence : Sabotage des dépôts de carburant et neutralisation des postes de télécommunication pour faciliter l’avancée de l’opération Dragoon. Le 15 août 1944, l’opération Dragoon, le débarquement allié en Provence, déclenche la libération du département. Près de 450 000 soldats débarquent sur les côtes varoises et marseillaises, dont 250 000 Français de l’armée B du général de Lattre de Tassigny. Les maquis des Alpes-de-Haute-Provence mènent des actions de sabotage et ouvrent la voie aux unités de la 1re Armée française, qui dégagent Digne, Sisteron et Gap avant la fin du mois. Transmission de renseignements tactiques aux commandements alliés, accélérant la capitulation des rares forces ennemies dans les Alpes-du-Sud.

Embuscade du 6 juin 1944 au col de Toutes-Aures

Les maquisards attaquent ponctuellement des convois et occupent des points stratégiques. Le 6 juin 1944, un maquis composé d’éléments de l’Armée Secrète et des FTP tend une embuscade au col de Toutes-Aures, sur la route reliant Castellane à Saint-Julien-du-Verdon. L’attaque vise l’antenne de la Sipo-SD de Digne-les-Bains : elle coûte la vie au chef de l’antenne, à son chauffeur et à neuf soldats de la Wehrmacht, stoppant provisoirement les patrouilles ennemies dans les gorges du Verdon.

Attaque coordonnée de la Citadelle de Sisteron pour libérer une vingtaine de prisonniers résistants détenus par la Milice. Patrouilles armées des maquisards dans les gorges de la Méouge et les crêtes du Haut-Verdon, harcelant les patrouilles de la Wehrmacht et des auxiliaires italiens.

En représailles, la Gestapo de Digne sollicite son antenne de Nice pour procéder à une exécution collective. Onze prisonniers, pour la plupart issus des groupes de résistance de Nice et de Puget-Théniers, sont invités à quitter leur cellule avant d’être froidement abattus par rafales de mitraillettes et coups de fusil dans un pré sous Saint-Julien-du-Verdon, dans la matinée du 11 juin 1944.

Pour commémorer ces patriotes, la commune érige le 23 juillet 1945 un monument au bord de l’ancienne RN 202 (aujourd’hui RN 207), à l’intersection de la route de Castellane (RD 955). Surmonté d’une croix de Lorraine, le monument porte l’inscription « Ici, le 11 juin 1944, ont lâchement été abattus… 11 patriotes français ». Le général de Gaulle visite ce lieu de mémoire le 10 décembre 1960, reconnaissant le sacrifice des résistants du Verdon.

Pour commémorer ces patriotes, la commune érige le 23 juillet 1945 un monument au bord de l’ancienne RN 202 (aujourd’hui RN 207), à l’intersection de la route de Castellane (RD 955). Surmonté d’une croix de Lorraine, le monument porte l’inscription « Ici, le 11 juin 1944, ont lâchement été abattus… 11 patriotes français ». Le général de Gaulle visite ce lieu de mémoire le 10 décembre 1960, reconnaissant le sacrifice des résistants du Verdon.

Attaque aérienne de la citadelle de Sisteron (15–19 août 1944)

Le 15 août 1944, dans le cadre de l’opération Anvil–Dragoon (débarquement en Provence), la citadelle de Sisteron, verrou stratégique sur la Durance, est visée indirectement par un raid aérien allié. Trente-six bombardiers B-25 « Marauder » de l’U.S.A.A.F. effectuent à 16 h 20 une première vague, suivie de trois autres le même jour, visant à faire sauter le viaduc PLM, le pont du Buëch et celui de La Baume pour empêcher tout repli ou renfort allemand depuis les Alpes du Nord. La citadelle, où étaient cantonnés 160 soldats de la 4e compagnie du 19e régiment de sécurité équipés de pièces antiaériennes, subit les effets de souffle et de fragmentation des bombes, bien qu’elle ne fût pas le but principal de la frappe.

D’autres bombardements se succèdent jusqu’au 19 août 1944, toujours axés sur les ponts et les axes routiers autour de Sisteron pour isoler la garnison allemande. Ces raids laissent la citadelle partiellement endommagée, mais aucun assaut terrestre majeur contre le fort n’est mené : la position est finalement investie sans résistance notable par les forces de la 1ʳᵉ Armée française à la fin du mois, une fois le dispositif ennemi mis hors d’état de nuire par la destruction préalable de ses voies de retraite et de ravitaillement.

Répression, arrestations et déportations

Les actions de la Résistance suscitent des contre-frappes violentes :

- Piège tendu par la Gestapo à Oraison le 16 juillet 1944, visant à neutraliser le Comité départemental de libération.

- Plus de 600 habitants du département sont déportés entre 1939 et 1945, dont 56 Juifs arrêtés le 26 août 1942 et internés dans des camps allemands ou de la zone libre.

Personnages clés de la Résistance en Alpes-de-Haute-Provence

Voici quelques-unes des figures les plus marquantes de la Résistance départementale, à la tête des principaux réseaux et maquis de la région.

- Louis Martin-Bret (“Commandant Martin”) : Chef des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) pour le 04, il coordonne dès 1942 le renseignement, le sabotage et la préparation du terrain pour le débarquement de Provence. Commissaire de la République provisoire à la Libération, il symbolise l’unification des trois grands mouvements (Combat, AS, FTP) sous la bannière des Forces Françaises de l’Intérieur.

- François Cuzin (“Françou”) : Responsable du réseau de renseignement civilo-militaire, il organise les liaisons radio avec Londres et récupère les informations stratégiques (implantations ennemies, itinéraires de convois). Véritable trait d’union entre la Résistance du département et les services spéciaux alliés.

- Henri Frenay : Fondateur du mouvement Combat, présent dans la région dès 1941, il recrute d’anciens militaires et de jeunes officiers alpins pour former les premières cellules clandestines. Sa vision politique fédère rapidement des élus locaux hostiles au régime de Vichy.

- Émile Quenet : Chef FTP dans la vallée de la Durance, il se spécialise dans les sabotages de voies ferrées (ligne Grenoble–Veynes) et dans la neutralisation des dépôts pétroliers. Ses hommes mèneront plusieurs embuscades mémorables dans les gorges du Buëch.

- Jean Bonnard : Pilier du Comité départemental de Libération (CDL04), il orchestre la jonction entre maquisards et unités alliées après le 15 août 1944. Ancien fonctionnaire préfectoral, il assure la transition civile et la remise en ordre des administrations locales.

- Marie Jourdan (“Mado”) : Opératrice radio au sein d’un maquis de l’Ubaye, elle organise plusieurs parachutages d’armes et soutien logistique aux groupes francs. Son rôle de liaison lui vaut plusieurs citations à l’ordre du régiment.

- Pierre Vignaux : Commandant du Maquis de la Haute-Bléone, il structure à partir de l’hiver 1943 un vaste réseau de cavernes et de caches dans les crêtes, permettant aux résistants d’échapper aux patrouilles italiennes puis allemandes et de préparer l’accueil des troupes de la 1ʳᵉ Armée française.

Ces acteurs, parmi d’autres, ont forgé la résistance au cœur des Alpes-de-Haute-Provence. Chacun à sa manière a contribué aux opérations de renseignement, de sabotage, d’action armée et à la libération du département, inscrivant leur nom dans la mémoire locale.

Témoignages de résistants recueillis par Mémoire Vive

Témoignages de résistants recueillis par Mémoire Vive

Plusieurs anciens résistants des Basses-Alpes ont confié leurs récits à l’association Mémoire Vive. Roger Tardivel, arrêté en 1943, y relate comment il a été dénoncé par la Milice à Manosque avant d’échapper de justesse à la déportation ; son témoignage décrit la vie en clandestinité et les conditions terribles de détention à la prison de Sisteron. Gustave Lefebvre, premier martyr local, y livre dans ses mémoires la dernière lettre qu’il écrivit à sa famille avant d’être fusillé par la Milice en septembre 1943, soulignant son attachement à la liberté et son effroi face aux exécutions sommaires1.

Entretiens oraux dans les archives du CHOLF

Le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale a mené, dès la Libération, une vaste campagne d’entretiens oraux avec plus d’une centaine de résistants de l’intérieur, classés par département. Parmi eux, des maquisards de la Haute-Bléone racontent comment ils s’organisaient en réseau, les filières de passage clandestin des parachutages et leurs contacts radio avec Londres sous l’identité de code “Françou” pour le réseau de François Cuzin.

Témoignages audiovisuels et écrits sur Sudorama

Le site Sudorama de l’Ina propose des extraits de films et de interviews d’anciens résistants provençaux qui évoquent le rôle de la vallée de la Durance comme couloir de passage lors de l’opération Dragoon. Dans un témoignage filmé, un ancien FTP décrit l’embuscade du 6 juin 1944 au col de Toutes-Aures : “Nous avons neutralisé le convoi en quelques minutes, mais les représailles ont été terribles pour les villages alentours” ; ce témoignage est accompagné de photographies d’archives et de plans de la région.

Mémoire et lieux de mémoire

Les sites et monuments portent encore la trace de ces événements :

Manosque : Monument des Martyrs de la Résistance honorant Louis Martin-Bret et Gustave Lefebvre, premiers résistants tombés sous les balles de la Milice.

Saint-Julien-du-Verdon : espace commémoratif érigé sur le lieu des exécutions de juin 1944.

Sentiers balisés de la « Route Napoléon » : réutilisés par les maquisards pour leurs liaisons clandestines entre les maquis de Haute-Bléone et d’Ubaye.

La guerre transforme profondément le département : développement des infrastructures routières pour l’effort militaire, internements et refoulements, résistances de montagne et solidarité rurale. Aujourd’hui, plusieurs chemins de la liberté, musées de la Résistance et monuments commémorent ces années d’occupation, de lutte clandestine et de libération. Après 1945, la reconstruction alterne entre modernisation des infrastructures et sauvegarde du patrimoine ancien.

À partir des années 1960, le tourisme devient l’une des principales activités économiques. Randonnée dans le parc naturel régional du Verdon, ski nordique à Allos, découverte des lavandes en Provence… La région fédère aujourd’hui amateurs de nature, passionnés d’histoire et curieux de gastronomie provençale.

L’histoire des Alpes-de-Haute-Provence se lit dans ses roches, ses villages perchés et ses traditions vivantes. Chaque période a laissé son empreinte : thermes romains, citadelles médiévales, églises baroques et musées de la Résistance témoignent de cette incroyable diversité.

Musées historiques dans les Alpes-de-Haute-Provence

Découvrez une sélection de musées où l’histoire et le patrimoine local vous plongent au cœur de la Provence alpine.

Découvrez une sélection de musées où l’histoire et le patrimoine local vous plongent au cœur de la Provence alpine.