Histoire de Crest (Drôme-26)

Crest est une cité au passé dense et fascinant, dont l’histoire s’étend sur plusieurs millénaires. Cette présentation historique met en lumière la richesse historique de Crest, depuis ses origines préhistoriques, en passant par une période médiévale mouvementée, jusqu’à son développement économique et sa modernité d’aujourd’hui. Elle illustre comment une cité peut allier traditions millénaires et aspirations contemporaines. La ville de Crest s'est développée le long d'un ancien axe romain reliant les villes de Die et de Valence. Son nom vient de l'occitan "crest", lui-même du latin crista « crête d'un oiseau » qui a pris, comme en français, le sens de « crête de montagne, sommet, cime ».

Crest est une cité au passé dense et fascinant, dont l’histoire s’étend sur plusieurs millénaires. Cette présentation historique met en lumière la richesse historique de Crest, depuis ses origines préhistoriques, en passant par une période médiévale mouvementée, jusqu’à son développement économique et sa modernité d’aujourd’hui. Elle illustre comment une cité peut allier traditions millénaires et aspirations contemporaines. La ville de Crest s'est développée le long d'un ancien axe romain reliant les villes de Die et de Valence. Son nom vient de l'occitan "crest", lui-même du latin crista « crête d'un oiseau » qui a pris, comme en français, le sens de « crête de montagne, sommet, cime ».

Riche d'un passé médiéval important, Crest compte de nombreux édifices et monuments, permettant ainsi de se plonger dans l'histoire de cette cité de la Drôme provençale. Ces vestiges du temps racontent l’histoire de la ville, aujourd'hui, le nom des rues de la vieille ville et des quartiers évoquent son passé. Le vieux quartier de Crest, au pied de la tour, recèle de jolies ruelles étroites, des escaliers zigzagants, quelques vieilles demeures et de jolies placettes. La ville de Crest possède aussi le plus long pont en bois de France.

Depuis Valence pour vous rendre à Crest prendre la D111 (31 km). Entre Drôme provençale et Vercors, la route traverse une belle vallée fertile aux paysages au riche terroir, entre hauts plateaux du Vercors et parfum de Provence. Le village est dominé par une crête rocheuse, au nord de la ville, site d'un donjon dominant le cours de la Drôme, dernières rivières sauvages d’Europe. Crest est un excellent point de départ pour partir à la découverte de la Drôme provençale et de ses richesses patrimoniales, mais aussi de ses délices gastronomiques. La ville fait en effet partie de l'aire de production du picodon, un fromage de chèvre possédant une appellation d'origine protégée.

Voici une présentation de son évolution historique :

Des origines préhistoriques à l’Antiquité

On ne connaît pas la période exacte de l'origine de Crest. Toutefois, les premières traces de peuplement dans la région de Crest remontent au Néolithique, soit environ 2 500 ans avant J.C. Des vestiges lithiques témoignent d’occupations humaines dès le Néolithique, sur les hauteurs qui dominent l’actuelle cité.

Période gauloise et romaine

Crest se trouve dans la zone d’influence des Voconces, peuple gaulois installé dans la vallée de la Drôme. Ils sont battus par les légions romaines entre 125 et 118 av. J.-C. lors de la conquête de la province de Narbonnaise. Ils figurent à ce titre sur les marbres capitolins, à Rome, donnant les noms des peuples vaincus durant ces opérations militaires. Sous l’Empire, ils constituent des civitates. Ce site, qui a vu défiler les cultures préhistoriques, a donc ensuite accueilli les Romains, dont la présence a contribué à structurer le territoire.

À l’époque romaine, la via Agrippa, axe majeur reliant Lyon à Marseille, passe non loin, favorisant échanges et commerces. C’est également àprès cette époque que les successives invasions d’abord barbares, puis Avars, Burgondes et Goths, ont incité les populations locales à prendre de la hauteur pour s’abriter en toute sécurité, donnant ainsi naissance aux premières fortifications.

Les Gallo-romains

La base de la tour date du IVe siècle.

L'auberge de Bourbousson

La découverte à Crest, sur le site de Bourbousson, situé sur la rive droite de la Drôme, d'une caupona gallo-romaine (ancienne auberge) datée du IIIe siècle est due aux chantiers de fouilles ouverts sur le tracé du TGV Méditerranée. Une équipe d'archéologues, sous la direction de Véronique Bastard, a pu dégager les restes d'un bâtiment quadrangulaire de 264 m2. La façade sud de celui-ci était précédé par deux pavillons d'angle réunis par une pergola. Cet ensemble formait une cour. L'accès principal de l'édifice se situait à l'est et se faisait par un chemin raccordé à la voie romaine.  À l'ouest, une ouverture menait à un lucus (bois sacré) où ont été retrouvées des offrandes monétaires.

À l'ouest, une ouverture menait à un lucus (bois sacré) où ont été retrouvées des offrandes monétaires.

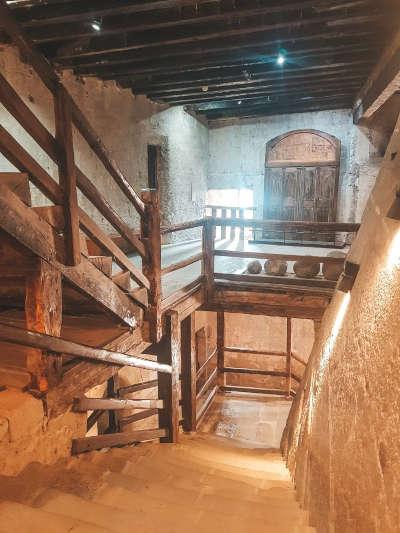

L'intérieur de l'auberge était subdivisé en six salles organisées autour d'une pièce centrale de 54 m2, celle-ci était surmontée d'une mezzanine. Elle comportait un foyer qui servait tant pour la cuisson des aliments que pour le chauffage. Sur ces côtés a été identifiée la présence de plusieurs vaisseliers ainsi que celle d'un grand coffre de bois contenant des réserves de nourriture. La mezzanine permettait de stocker d'autres réserves, essentiellement des céréales, des légumineuses et des fruits. Ont été identifiés parmi ces réserves alimentaires de l'orge, des fèves, des lentilles, des betteraves, des pommes, des noix et des noisettes.

De la grande cuisine on accédait à une pièce toute en longueur, la salle à manger, qui a pu être identifiée grâce à une multitude de fragments de poterie et de reliefs alimentaires. Sise au pied d'une colline, orientée plein sud, l'auberge de Boubousson avait pris la place d'un petit établissement agricole du début du iiie siècle. Celui-ci fut totalement transformé lors de sa nouvelle affectation. La toiture fut refaite en utilisant, en alternance, des tuiles à rebord (tegulae) et des tuiles canal (imbrices), la charpente reposant sur des murs en briques crues (adobe) suivant les préconisations de Vitruve. Tous les sols étaient en terre battue, la cour pavée de petits galets et des gravillons recouvraient les voies d'accès.

Le site de Bourbousson a permis de retrouver, dans une resserre de l'auberge, deux reilles d'araire qui ont été datées du courant du ve siècle. Ces instruments aratoires, forgés d'un seul tenant, qui se présentent sous la forme d'un soc en forme de triangle ou de losange prolongé par une tige, ont été étudiées par Michel Feugère. Le premier est long de 45 cm et pesait 3 kg, le second de 62 cm pour 3,25 kg. Ces socs primitifs sont considérés comme faisant partie des plus grands objets en fer provenant de cette période de l'Antiquité.

Sur ce même site ont été recueillies 596 monnaies romaines toutes de billon ou de bronze à l'exception de deux pièces d'argent à l'effigie de l'empereur usurpateur Magnence qui furent frappées à Lyon en 351-352. Dans ce lot, 445 pièces ont été identifiées avec certitude. Sylviane Estiot, qui s'est chargée de cette étude, a regroupé ce numéraire en trois ensembles. Le premier ne comprend que neuf pièces. Elles ont été retrouvées groupées près de l'auberge de Bourbousson et semblent provenir d'une bourse perdue. Le second se compose des 247 monnaies provenant du sol en terre battue de l'auberge. Le troisième, qui est le plus important avec 329 pièces, a été retrouvé dans le lucus autour d'un bloc carré de molasse et correspond à un dépôt votif.

Sur ce site, fréquenté dès le néolithique,dénommé Bourbousson, ont été mises en évidence les conditions du développement de l'agriculture (épierrements et murs de pierre sèche délimitant les champs, terrasses de culture). Après la chute de l’Empire romain, la région relève successivement des royaumes burgonde puis franc. L’enceinte primitive de Crest semble se constituer comme poste de surveillance sur la Drôme.

Le Moyen Âge et la fondation officielle

Crest est mentionnée pour la première fois en 1120, dans une lettre écrite par le pape Calixte II, de passage à Crest, sous le nom de "Crista Arnaudorum", la Crête des Arnaud. La fondation officielle de Crest est attribuée à la famille des Arnaud. Le nom original, témoigne de cette identité fondatrice. Un événement marquant survint le 2 mars 1120 : le pape Calixte II fit halte dans la cité et envoya une lettre aux évêques de Coimbra et de Salamanque depuis le château fort de Crest, soulignant déjà l’importance stratégique et spirituelle de la ville à cette époque.

Sous l’égide des Arnaud, qui détenaient la commune en pleine propriété (franc-alleu), Crest devint un lieu dont le territoire fut rapidement disputé. Crest passa aux mains des évêques de Die en 1145, qui y construisirent un château. Peu de temps après, les Poitiers, Comtes de Valentinois, se revendiquèrent propriétaires de la moitié de la ville. Ils bâtirent alors un autre château en contrebas de celui de l’Évêque. Arnaud de Crest fit hommage le 15 août 1145, à l'évêque de Die, de ses châteaux de Crest, d'Aouste-sur-Sye, de Saint-Benoit, de Béconne, de Saint-Médard, de Divajeu, de Marsanne, de Cobonne, de la Recluse et de la Forest. L’histoire médiévale de la Ville est ainsi marquée par la rivalité qui opposa les comtes de Valentinois aux évêques de Die.

Le 15 août 1146, afin de financer un voyage en terre sainte, Arnaud de Crest céda à l'évêque de Die ses possessions dans le diocèse de Die, dont le site fortifié de Crest. Le même Arnaud fut probablement connétable de Tripoli lors de la seconde croisade (1155). Une fille et héritière Arnaud (fille de la comtesse de Marsanne) s'allia au comte Guillaume de Poitiers, originaire du Languedoc (ou d'Aquitaine selon Eugène Arnaud). La seigneurie, après une lutte acharnée entre les Arnaud et les Poitiers, revint à cette dernière famille. Les Arnaud furent chassés par les Poitiers et s'implantèrent au-delà de Die dans les Alpes-de-Haute-Provence (Embrun, Forcalquier, Château-Dauphin) où ils tombèrent dans l’oubli.

La famille Arnaud fut remplacée par les Poitiers, comtes de Valentinois et Diois, et ces douze siècles furent ponctués par des affrontements et une lutte constante pour le contrôle des terres et des forteresses. Charte de libertés octroyée aux habitants de Crest par Adhémar de Poitiers, comte de Valentinois, en 1188. En 1189, ils offrirent aux habitants des libertés consignées dans une charte. Cette période est aussi marquée par la rivalité qui opposa les comtes de Valentinois aux évêques de Die.

En 1356, le traité de Lyon établit la victoire des Poitiers en leur accordant la totalité de la cité de Crest. Les comtes de Valentinois acquièrent donc la part des évêques et ils font de Crest la capitale de leurs états.

Haut Moyen Âge et naissance de la forteresse

Du XIe–XIIe siècles : apparition documentée du château de Crest ; il appartient alors aux sires de Rochemaure puis passe, au XIIIe siècle, aux seigneurs de Poitiers et aux Dauphins du Viennois. C’est à cette époque qu’est édifiée la Tour, aujourd’hui plus haute tour médiévale de France (52 m).

Apogée médiévale et guerres de religion

XIIIe–XIVe siècles : Crest devient une place forte stratégique sur la frontière du Dauphiné, d’où des agrandissements de l’enceinte urbaine. Le commerce drômois (céréales, draps) y prospère. Au début du XVe siècle les comtes de Valentinois y établissent un atelier monétaire. En 1419, la ville de Crest devint propriété royale, le dernier comte de Valentinois étant mort sans héritier. Elle devient une terre domaniale lors du rattachement des comtés de Valentinois et de Diois à la France.

L’intégration dans le royaume de France

L’intégration dans le royaume de France

Le roi Charles VI rattacha définitivement Crest au royaume de France, renforçant ainsi son intégration dans le système féodal français. La ville connut par la suite une série de changements de mains avec, par exemple, le passage sous l’autorité de figures célèbres telles que César Borgia en 1498 et Diane de Poitiers en 1548. Toutefois, c’est surtout la famille des Grimaldi qui marqua une longue période de la cité, étant seigneurs de Crest de 1643 jusqu’à la Révolution.

Guerres de Religion

Durant les guerres de Religion, Crest est en partie protestante. La population de ce village, est sensibilisée dès le XIIIe siècle à l’idéal évangélique des disciples de Valdo. Elle accueille favorablement la Réforme, mais son sort est tragiquement lié aux luttes incessantes entre catholiques et protestants se disputant cet axe de communication vers Genève. Au XVIe siècle, un des premiers pasteurs de Crest, Arnaud Casaubon, prêche clandestinement. C’est dans une grotte qu’il donne des leçons de grec à son fils, Isaac Casaubon, le futur érudit, professeur de grec à l’Université de Genève puis de Montpellier, bibliothécaire d’Henri IV qui s’exila ensuite en Angleterre.

Charles Dupuy Montbrun, chef des troupes protestantes du Dauphiné, blessé lors de la bataille de Blascons en 1574, au sud de Crest, est emprisonné dans la tour. Contrairement aux lois de la guerre, ce soldat blessé est condamné à avoir la tête tranchée par le Parlement de Grenoble. Au cours des guerres de Religion, les protestants tentèrent de s’emparer de la forteresse, en vain ; nombre d’entre eux furent enfermés par la suite dans la Tour. En 1575, la cité est assiégée et passe sous contrôle catholique, renforçant la fortification et l’importance militaire de la Tour de Crest. Vous connaissez certainement la haute silhouette de la tour de Crest, seul vestige d’un château dominant la vallée de la Drôme, un des plus hauts donjons de France, édifié sur les fondations romaines de Crista Arnaudorum : la Crête des Arnauds.

De nombreux protestants peuplent ses cachots, oubliettes sinistres et salles de torture. Le « moulin à bras » sert à extirper des abjurations et un mur de la tour est équipé de gros crochets auxquels sont pendus des martyrs de la foi réformée. Parmi les prisonniers connus, Isabeau Vincent, la bergère de Saoû, prophétesse de la période du Désert, est condamnée à finir sa vie oubliée dans un couvent… et, Jacques Roger, qui réorganisa, parallèlement à Antoine Court, le protestantisme dans la Drôme, fut pendu à Grenoble, en 1745. Plus chanceux, un capitaine vaudois s’échappe en sciant les barreaux de sa cellule, rejoint la Suisse, et participe à la glorieuse rentrée des Vaudois dirigée par le pasteur Henri Arnaud en 1688.

Après être sortie ruinée des guerres de religion, Crest connait une accalmie au XVIIe siècle notamment grâce à son fort développement économique rendu possible en raison de l'implantation d'industries fabricants du coton, de la laine ou encore de la soie. La ville de Crest connut une période de prospérité avec le développement industriel des fabriques de coton, de drap, de laine et de soie.

Ce même siècle fut également témoin d’un épisode particulier : en 1632, un édit de Louis XIII ordonna la destruction totale de la citadelle sur les conseils de Richelieu. Grâce à l’intervention des consuls de Crest, la Tour, aujourd’hui fièrement reconnue comme le plus haut donjon de France fut épargnée, devenant le symbole emblématique de la ville. En 1642, la cité est incorporée dans le duché des princes de Monaco, derniers seigneurs.

Les Grimaldi, Princes de Monaco

Crest fut, au cours de l’histoire, cédée à différentes familles dont les Grimaldi, Princes de Monaco, de 1642 à la Révolution. Les premiers liens entre la ville et la Principauté de Monaco apparaissent à cette époque lorsque le pape Sixte IV fait appel à Jean-André Grimaldi, son légat et évêque de Grasse, afin qu’il expose au roi son indignation de voir Crest, terre de l’Église, occupée illégalement par le seigneur de Montoison.

En 1642, en application du traité de Péronne qui scellait la protection de la France sur sa principauté, le prince Honoré II Grimaldi, reçoit du roi Louis XIII le duché du Valentinois, dont Crest fait partie. Les terres du Valentinois sont élevées en pairie, ce qui permet à Honoré II d’accéder à la plus haute noblesse du royaume puisqu’il peut siéger au parlement de Paris. Cet octroi permet au Prince de Monaco de jouir de nouvelles terres, proches de son domaine initial, et de percevoir les redevances qui leur sont liées : impôts sur les grains, taxes sur les cimetières, sur la grande école, sur le plaçage des foires et marchés, sur le moulin à blé et sur le jardin de la Tour.

Les princes de Monaco maintiennent en revanche le privilège, accordé en 1314, qui exempte les habitants de Crest de droit de péage et de leyde. Crest demeure pour autant dans le royaume de France, sous l’autorité du roi, qui est représenté dans la province de Crest par le gouverneur du Dauphiné et par un gouverneur de la ville, en charge du pouvoir militaire. Cette charge est confiée pendant plusieurs décennies à Antoine de Pluvinel. Jusqu’à la Révolution, le Rocher contribue au développement de la ville, en participant notamment à l’entretien et la réparation de bâtiments, tels que l’auditoire de justice et le nouvel hôtel de ville. L’abolition des droits féodaux le 4 août 1789 met fin à la présence des Grimaldi à Crest.

Révolution

Pendant la révolution française : la Tour est brièvement transformée en prison départementale (1790–1873). De nombreuses maisons médiévales sont alors élevées dans la ville basse.

Après la Révolution, trois générations de pasteurs Arnaud se succèdent à Crest. Un grand temple est édifié en 1822, puis l’orphelinat, l’école, des œuvres dédiées à la population de cette petite ville industrieuse qui tira sa richesse de la draperie, du coton, de la soie, du papier et du commerce. C’est le pasteur Eugène Arnaud qui écrivit au XIXe siècle l’histoire de Crest, intimement liée à celle de sa famille et à la mémoire protestante.

Crest, carrefour économique et stratégique

Au fil des siècles, Crest a su marier un rôle de bastion fortifié avec une dynamique économique florissante. Sous l’ère napoléonienne, la citadelle fut transformée en prison, accueillant tour à tour libertins, opposants politiques et même de nombreux protestants suite aux guerres de religion. Les marques de cette période sont encore visibles aujourd’hui, notamment sous la forme de graffitis sur les murs anciens de la Tour.

Par ailleurs, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, la ville se développa autour du commerce et de l’industrie, particulièrement dans le domaine des draperies, du coton et de la soie, témoignant d’un essor économique considérable.

XIXe siècle à aujourd’hui

XIXe siècle à aujourd’hui

Au XIXe siècle, Crest affichait déjà une population stable et un riche patrimoine architectural, dont l’église Saint-Sauveur, plusieurs chapelles et de pittoresques rues pavées. Construction du pont suspendu en 1847, facilitant les échanges entre les rives de la Drôme. L’arrivée du chemin de fer en 1864 relie Crest à Valence et Montélimar. Cette période fut marqué par le coup d’État de Napoléon III en 1851, épisode au cours duquel Crest se distingua par un mouvement de résistance réprimé dans le sang. La Tour joua pleinement son rôle de prison, avec des centaines de prisonniers enfermés. Cela n'empêcha pas la prospérité de la ville de perdurer grâce à l’industrie textile. Les noms des rues de la vieille ville et des quartiers évoquent toujours ce riche passé artisanal et industriel.

Première Guerre mondiale

Au cours de la Première guerre mondiale, de 1915 à 1919, le Couvent des Capucins, situé au 116 avenue Henri-Grand. est utilisé comme camp d’internement pour les tziganes expulsés d’Alsace. À la fin de la guerre, le couvent est racheté par des bienfaiteurs et des Capucins sont autorisés à s’y installer en 1922.

Seconde Guerre mondiale

Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. L'Allemagne nazie envahit la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas le 10 mai 1940. Le 22 juin 1940, la France écrasée signe l'Armistice et se trouve coupée en deux grandes zones délimitées par la ligne de démarcation qui sépare la zone libre où s’exerce l’autorité du gouvernement de Vichy, de la zone occupée par les Allemands. La ligne de démarcation traverse treize départements : Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques), Landes, Gironde, Dordogne, Charente, Vienne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Cher, Allier, Saône-et-Loire, Jura, Ain.

Le 14 juillet 1942, les républicains de Crest organisent une manifestation pacifique devant le monument à la mémoire des insurgés de 1941. La Drôme est dans la zone dite libre jusqu'au 11 novembre 1942. Placée sous l’autorité de l’Italie jusqu’en septembre 1943 (capitulation de l’Italie), les Allemands occupent alors la Drôme. Dans la Drôme, Recoubeau, Saint-Martin-en-Vercors, Loriol, Montélimar, Saint-Vincent-de-Charpey, Crest, etc. sont autant de lieux d'enfermement des "indésirables" (Juifs, Tsiganes, réfugiés fuyant le nazisme...). Ces camps multiformes ont souvent servi de réservoirs de main-d'œuvre, mais aussi d'antichambres vers les camps d'extermination.

Dans la Drôme, en 1943, la Résistance s’organise et s’amplifie. De nombreux Drômois s’engagent. Le Comité de Libération clandestin de Crest a été créé à l’initiative d’André Hérold au début septembre 1943. Une réunion dans le garage de M. Didier rassemblait les initiateurs, qui décidaient que Louis Vallon [père], professeur honoraire, serait maire de Crest après la libération, et chargeaient Lanvario et Lagier de contacter les autres personnes pressenties. Quelques jours après, tous se retrouvaient chez l’instituteur Bovet pour la création officielle.

Le comité comprenait douze membres : Docteur Robert Scheffer, médecin, Louis Vallon, professeur retraité, Claude Pluvy, directeur du journal Le Crestois, Émile Rey, industriel, Henri Chizat, négociant en bestiaux, Rapaud, employé grainetier, Gustave Lagier, ferblantier,Gaston Lanvario, négociant en chaussures, Eugène Aymard, négociant en vins, Ernest Chabot, notaire, Mademoiselle Rivoire, institutrice en retraite, Louis Bovet, instituteur.

En juillet 1944, dans le cadre de la répression du maquis du Vercors, les Allemands amenèrent à Crest et à Saint-Donat des unités de supplétifs, anciens soldats de l'Armée rouge fait prisonniers, issus des républiques soviétiques du Caucase ou d'Asie centrale : ils maltraitèrent les habitants, pillant et violant. La population locale pensait qu'il s'agissait de Mongols.

En préparation du débarquement de Provence, la ville de Crest souffre des bombardements américains. Le dimanche 13 août 1944, à 13 h 25, alors que beaucoup de Crestois étaient encore à table, souvent dehors à cause de la chaleur étouffante, les sirènes sonnent l’alerte. Habitués à ce signal souvent sans suite sérieuse, ne croyant pas au risque de bombardement de leur cité, éloignée de l’axe rhodanien et ne possédant aucun objectif militaire, persuadés que la ligne de chemin de fer ne peut être visée puisqu’elle a été rendue inutilisable par les résistants qui l’ont coupée en plusieurs endroits en amont et en aval de Crest, rassurés par le départ des Allemands et le retour à la liberté de la vallée de la Drôme, beaucoup d’habitants ne se précipitent pas vers les abris, même lorsqu’ils voient arriver les avions américains.

En cinq minutes, 27 avions lâchent leurs bombes d’une hauteur de 5 000 m. 300 bombes de 250 kg tombent sur la ville dans un bruit de cataracte et provoquent une poussière étouffante. Les objectifs, le pont routier et surtout le pont ferroviaire sur la ligne Livron-Die, n’ont pas été atteints ; par contre, des projectiles sont dispersés jusqu’à 800 m du pont. Dans les hurlements et les appels au secours, on relèvera de nombreux morts et des blessés dont certains mourront peu après. Plusieurs maisons sont en flammes, ainsi que l’usine de bouchons.

En cinq minutes, 27 avions lâchent leurs bombes d’une hauteur de 5 000 m. 300 bombes de 250 kg tombent sur la ville dans un bruit de cataracte et provoquent une poussière étouffante. Les objectifs, le pont routier et surtout le pont ferroviaire sur la ligne Livron-Die, n’ont pas été atteints ; par contre, des projectiles sont dispersés jusqu’à 800 m du pont. Dans les hurlements et les appels au secours, on relèvera de nombreux morts et des blessés dont certains mourront peu après. Plusieurs maisons sont en flammes, ainsi que l’usine de bouchons.

Les secours s’organisent tant bien que mal aussi vite que possible, avec la formation de la Défense passive, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers d’Aouste, une équipe de Die, la compagnie de Résistance Chapoutat présente à Crest et les habitants épargnés. Les difficultés sont accrues par l’obstruction de l’unique chemin montant à l’hôpital : il faut une heure pour déblayer les gravats d’immeubles écroulés et ouvrir le passage aux transports de blessés. À l’hôpital, où règne une « pagaïe indescriptible », des plafonds se sont écroulés, mais le bloc opératoire est en état. Assisté du docteur Fabre et de médecins des villages environnants, comme le docteur Mazouyer, de Grâne, le docteur Frédéric Thiers opère tout le jour, finissant à la lueur d’éclairages de fortune. Les morts sont rangés derrière l’hôpital, d’où ils sont transportés par le camion de la Croix-Rouge conduit par Chalamel et une charrette tirée par un cheval jusqu’au collège Saint-Louis où une chapelle ardente a été installée sous les marronniers du parc Soubeyran.

Au total, on recense dans la population civile 38 ou 39 morts, 12 blessés graves, 28 blessés légers. Parmi les morts, on trouve 7 enfants de 8 à 14 ans et 10 personnes de plus de 60 ans En outre, dans les quartiers de Mazorel en rive gauche et, sur l’autre rive, dans le prolongement du quartier du Bourg, 26 immeubles sont détruits, 81 inhabitables, 373 endommagés. On compte un millier de sinistrés.

Pourquoi une telle absurdité à vouloir détruire une ligne ferroviaire déjà sabotée ? D’une si haute altitude, les avions ne pouvaient atteindre leur objectif. Méthode utilisée par les États-Uniens, le carpet bombing ? Manque de confiance dans la Résistance ? Manque de coordination entre services de renseignements ?

Le moral des compagnies crestoises, la compagnie Pons en particulier dont la majorité des membres étaient crestois et qui se trouvait encore sur les flancs du Vercors, s'en est trouvé atteint. Pons le fait savoir à de Lassus par message et celui-ci lui répond que sa protestation est très justifiée et qu’il a déjà, dès 18 h, envoyé un télégramme par le commando américain et que, le soir même, il va en envoyer un autre à Alger. Ce qu’il fait à 21 h 30 par l’intermédiaire du lieutenant Richard (Sud-Drôme) : « Au nom du CFLN (Comité français de libération nationale) Drôme et population résistante ville Crest, vous demandons de protester contre bombardement américain du 13 à 13 h 30. Objectif pont de chemin de fer non détruit, mais FFI (Forces françaises de l'intérieur) ont rendu voies inutilisables depuis le 6 juin. Ville Crest très éprouvée ».

Dans un message envoyé dans la nuit (1 h 35) à Pons, il ajoute : « Je comprends parfaitement que le stupide bombardement d’hier sur Crest ait soulevé chez vous et chez vos hommes une émotion intense. Je viens de protester vigoureusement à ce sujet auprès du commandement allié » Pour apaiser la population, les lieutenants Barnard et Meeks, de l'OG Alice, se rendent à Crest avec trois parachutistes. « Les gens n'avaient pas le moral, raconte l'un d'entre eux. Ils étaient même hostiles. Un quart de la ville était rasé, il y avait trente morts et une centaine de blessés. Nous sommes allés à l'hôpital et avons expliqué aux habitants que le bombardement était une erreur qui ne se répéterait pas ».

Après ce bombardement, de Lassus estime que le pont routier de Livron pourrait être la cible de l'aviation américaine, avec des conséquences éventuelles sur Livron et Loriol qui amèneraient encore ruines et deuils. C'est la raison pour laquelle il donne l'ordre verbal de préparer la destruction du pont, puis envoie un message le 14 août à 23 h : « Le commandant Legrand à Albert ; Ordre : Faites sauter le pont routier de Livron », puis le 15 à 16 h 30 : « Le commandant Legrand à Albert : Ordre : faites sauter le pont routier de Livron. Rendez compte de l’exécution ». Il avertit Alger de ses projets en demandant que cet objectif soit provisoirement écarté des plans de bombardements.

Le 23 août 1944, à une semaine de la Libération de la Drôme, le Comité de Libération clandestin de Crest se transforme en Délégation municipale et est installé par Claude Alphandéry, président du CDL (Comité départemental de Libération), en présence de Pierre de Saint-Prix, préfet, et de Pissère, sous-préfet de Die. Le « maire » nommé par Vichy, le notaire Georges Bovet, étant décédé le 27 juillet, c’est Saurat, son adjoint faisant fonction de maire, et Thibaud, adjoint, qui transmettent leurs pouvoirs au docteur Robert Scheffer, président de la Délégation. Le lendemain, une proclamation est adoptée : la population, par voie d’affiches, est appelée au calme et à la discipline. Dans la même séance, Vallon précise que l’avertissement solennel aux « collabos » ne constitue pas un acquittement. Après la Libération, c’est le passage à la légalité, la prise du pouvoir municipal implique totalement la prise des responsabilités.

L’héritage contemporain et l’alliance du passé avec la modernité

Au XXe siècle, Crest se développe en tant que sous‑préfecture, centre administratif et médical de la Drôme. L’activité industrielle avec le papier, le cuir décline tandis que le tourisme patrimonial émerge autour de la Tour et du vieux bourg. L’économie locale mixe sur le tourisme vert (canyoning, randonnée), agriculture biologique (fruits à coque, lavande) et petite industrie. La valorisation du patrimoine médiéval, notamment lors des « Mercredis de Crest » ou des visites guidées de la Tour, dynamise la vie culturelle.

Au XXe siècle, Crest se développe en tant que sous‑préfecture, centre administratif et médical de la Drôme. L’activité industrielle avec le papier, le cuir décline tandis que le tourisme patrimonial émerge autour de la Tour et du vieux bourg. L’économie locale mixe sur le tourisme vert (canyoning, randonnée), agriculture biologique (fruits à coque, lavande) et petite industrie. La valorisation du patrimoine médiéval, notamment lors des « Mercredis de Crest » ou des visites guidées de la Tour, dynamise la vie culturelle.

Aujourd’hui, Crest se distingue comme la « ville-porte » du Parc du Vercors. La cité a su préserver et mettre en valeur ses monuments historiques – dont son célèbre donjon – tout en intégrant des projets modernes. Par exemple, depuis 2001, le plus long pont en bois de France relie les deux rives de la Drôme, symbolisant à la fois l’héritage et l’innovation locale. La restauration soignée du patrimoine et les initiatives respectueuses de l’environnement témoignent de l’engagement de la ville envers une modernisation harmonieuse.

Chaque monument et recoin de Crest raconte une histoire, marquée par une identité forte qui a résisté aux aléas du temps. La richesse du patrimoine historique se conjugue ainsi avec une volonté de modernisation respectueuse des traditions, comme en témoigne l’harmonisation entre vestiges anciens et projets contemporains.

Après avoir stationné votre véhicule dans l'un des nombreux parkings dans la ville, dirigez-vous vers l'office de tourisme pour récolter des informations pour votre visite. Laissez-vous guider dans les rues de la cité, du Moyen Âge à nos jours avec trois circuits thématiques complémentaires pour découvrir Crest, son histoire et son patrimoine.. Les points numérotés indiquent les lieux à découvrir et renvoient aux notices.

Voici quelques aspects du patrimoine historique de Crest que vous pouvez y découvrir :

La Tour de Crest Véritable emblème de la ville, la Tour de Crest est le donjon médiéval qui domine Crest avec ses 52 mètres de hauteur. Après l’édict de Louis XIII en 1632 qui ordonna la destruction de la citadelle, seule la tour fut sauvée, devenant ainsi le symbole indiscutable d’un passé fortifié et tumultueux. Ce vestige offre non seulement un panorama sur l’évolution militaire de la région, mais il incarne aussi l’histoire de la cité depuis le Moyen Âge.

L’Église Saint-Sauveur et autres édifices religieux Installée sur un site qui a vu se succéder plusieurs constructions, l’Église Saint-Sauveur témoigne des transformations architecturales et des influences religieuses traversées par Crest. À ses côtés, plusieurs petites chapelles, telles que la Chapelle des Cordeliers ou la Chapelle de la Visitation Sainte-Marie, ponctuent la ville de leur présence et rappellent l’importance de la spiritualité et des confréries dans l’histoire locale.

L’Église Saint-Sauveur et autres édifices religieux Installée sur un site qui a vu se succéder plusieurs constructions, l’Église Saint-Sauveur témoigne des transformations architecturales et des influences religieuses traversées par Crest. À ses côtés, plusieurs petites chapelles, telles que la Chapelle des Cordeliers ou la Chapelle de la Visitation Sainte-Marie, ponctuent la ville de leur présence et rappellent l’importance de la spiritualité et des confréries dans l’histoire locale.

Crest conserve également la mémoire de son riche passé commercial et administratif à travers des édifices comme l’ancienne halle aux grains, qui fut tour à tour un lieu de stockage, de distribution des céréales et un espace public pour le dialogue civique. Ces structures témoignent du dynamisme économique de la ville, notamment à l’époque des drapés, du coton et de la soie.

Se promener dans le centre historique de Crest, c’est emprunter les traces d’un urbanisme ancestral : des rues pavées et des quartiers dont le tracé reflète des siècles d’évolution, alliant fortifications médiévales et aménagements de l’époque moderne. Ces espaces narrent l’histoire sociale et quotidienne de la cité, de ses premières murailles à sa transformation en ville moderne intégrant le passé dans la vie contemporaine.

Par ailleurs, d’autres éléments comme le couvent des Ursulines, le Couvent des Capucins, la Fontaine de Saboury ou encore la Porte de Montsé gur viennent compléter ce tableau historique déjà bien dense, offrant aux visiteurs une immersion complète dans le passé de Crest.

En sortant du cœur de Crest, la région dévoile une mosaïque de trésors historiques qui enrichissent l’expérience des visiteurs curieux de découvrir l’histoire locale. Voici quelques exemples marquants :

À Chabrillan À environ 5,8 km de Crest, l’Église Saint-Pierre se dresse sur le Chemin de Saint-Pierre. Ce lieu de culte ancien, classé monument historique, témoigne d’un passé religieux et communautaire riche. Par ailleurs, dans la même commune, les ruines d’un château, dont les vestiges témoignent des fortifications médiévales, offrent une plongée authentique dans l’ère des seigneuries et des conflits locaux.

À Piégros-la-Clastre Située à près de 7 km de Crest, l’Église de La Clastre, dont l’architecture remonte partiellement au XIe siècle, illustre l’évolution stylistique et spirituelle de la région. Ce patrimoine religieux, empreint d’histoire, permet d’apprécier les influences architecturales qui se sont succédé au fil des siècles.

Un peu plus loin, dans la commune de Grane, plusieurs édifices historiques enrichissent le paysage culturel. On y trouve un beffroi ancien, rappel de l’époque médiévale, ainsi que le Domaine de Plaisance, un ensemble architectural qui comprend notamment un château, des cours et des jardins, témoignant de l’art de vivre et des traditions locales. Non loin de là, le Château de Vachères, dont les origines se perdent dans le temps, complète ce circuit des sites patrimoniaux, offrant une diversité d’époques et de styles à explorer.

Evénements historiques

Fête Médiévale de Crest

Chaque année, lors du week-end de la Pentecôte, Crest se transforme en un véritable décor médiéval. Par exemple, la prochaine édition est prévue les 7 et 8 juin 2025. Durant ce week-end, on retrouve des animations immersives telles que des saynètes théâtrales, des démonstrations d’artisanat, des ateliers et un grand marché médiéval qui recrée l’ambiance d’une cité du Moyen Âge. La Fête Médiévale est un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent ressentir la magie du passé à travers des jeux de rôle et des spectacles en plein air.

Chaque année, lors du week-end de la Pentecôte, Crest se transforme en un véritable décor médiéval. Par exemple, la prochaine édition est prévue les 7 et 8 juin 2025. Durant ce week-end, on retrouve des animations immersives telles que des saynètes théâtrales, des démonstrations d’artisanat, des ateliers et un grand marché médiéval qui recrée l’ambiance d’une cité du Moyen Âge. La Fête Médiévale est un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent ressentir la magie du passé à travers des jeux de rôle et des spectacles en plein air.

Journées du Patrimoine 2025

Un autre événement marquant est les Journées du Patrimoine 2025, qui se tiendront les 20 et 21 septembre 2025 à Crest. Pendant ces deux jours, les monuments historiques s’ouvrent gratuitement au public. Des visites guidées, des ateliers thématiques, des expositions et des animations diverses invitent à découvrir l’histoire et l’architecture de la ville, offrant une perspective nouvelle sur ses trésors anciens.

Autres manifestations culturelles et historiques

L’agenda local mentionne également divers festivals et manifestations ponctuelles qui allient histoire et culture. Par exemple, certains festivals de musique tirent parti du patrimoine architectural pour créer des ambiances uniques en programmant des concerts dans des sites historiques. Par ailleurs, des expositions temporaires et des conférences sur l’histoire locale sont régulièrement proposées pour approfondir la connaissance des épisodes marquants de la région. Vous pouvez consulter des agendas en ligne comme celui de la mairie ou des plateformes culturelles régionales pour découvrir l’ensemble des événements à venir.

Ces événements offrent non seulement une parenthèse festive, mais aussi l’opportunité de mieux comprendre l’histoire de Crest et ses alentours en vivant des expériences authentiques et conviviales.

Nos coups de coeur dans Crest

Hébergement :

Restauration :

Les dernières news touristiques

N'oubliez pas !

Les lieux les plus enchanteurs sont souvent les plus vulnérables. L'affluence du tourisme pouvant fragiliser encore plus les lieux, veillez à en prendre soin et à ne laisser aucune trace de votre passage. Par respect pour les habitants et l'environnement, merci de respecter le droit de propriété et à la vie privée, respecter les panneaux signalétiques et consignes.

- Veillez à toujours respecter les biens et les personnes lors de votre passage et de ne pas pénétrer sur les terrains privés.

- Observez le code de la route en tous lieux et en toutes circonstances, et soyez courtois avec les autres usagers que vous pourrez croiser sur votre chemin.

- Camping et Feux interdits (pas de barbecue) - La nature est fragile et des chutes de pierres sont parfois fréquentes.

- Veuillez ramasser vos déchets avant de partir. Plus que les sacs plastiques ou les pailles, ce sont les mégots de cigarettes qui pollueraient le plus les océans. les filtres à cigarettes se dégradent très lentement. Deux ans en moyenne. L'un des "petits gestes élémentaires" à accomplir : ne plus jeter ses mégots par terre. Pensez boite à mégots.

Soyez vigilants et attentifs à tous ces petits gestes pour que nos petits et grands paradis le reste encore de nombreuses années et que les personnes qui passeront derrière nous en profitent tout autant.

Préparez vos vacances à Crest avec nos partenaires

Trouver un séjour à Crest avec nos partenaires

Rhône-Alpes tourisme Drôme Histoire

Ajouter un commentaire